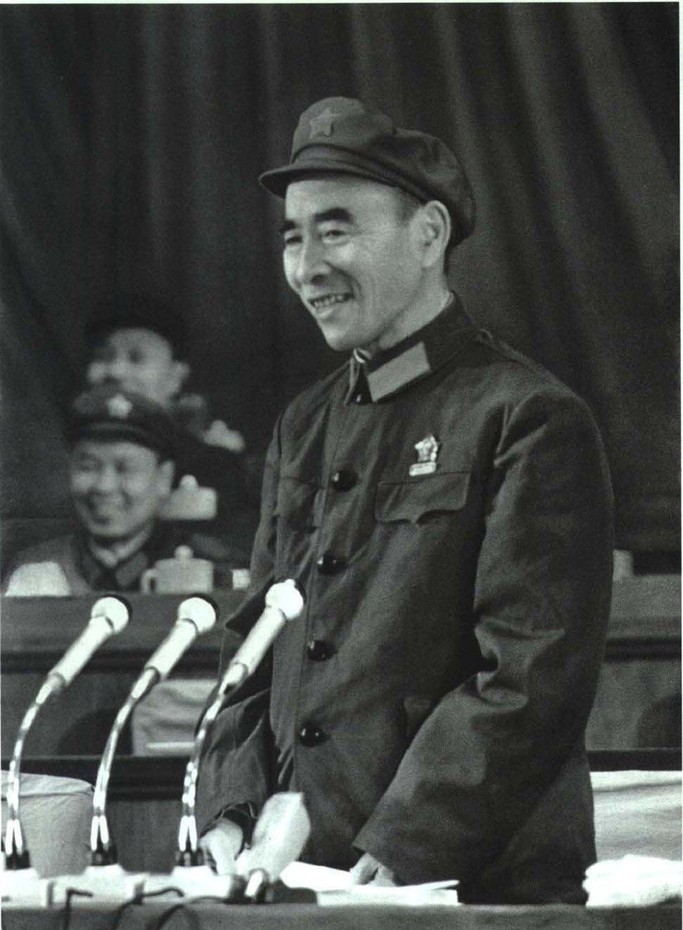

1947年,刘伯承接到一封来自鲁西的电报,脸色瞬间大变,他抓起电报,冲到译电室,啪往桌子一摔:“是不是有误,再译一遍!”电译员重译后,他一下瘫坐在椅子上,半天没缓过神。 1947年7月那个闷热的午后,一封来自延安的绝密电报彻底打乱了刘伯承的计划。这位身经百战的军神为何会如此失态?电报里究竟写了什么内容,让他不敢相信自己的眼睛?这背后隐藏着怎样的历史玄机? 刘伯承1892四川开县出生,原名刘明昭。这位传奇将军早年参加护国战争时右眼受重伤,被誉为”独眼将军”。1926年,他加入中国共产党,任国民革命军四川各路总指挥、暂编第十五军军长。1927年参加领导了南昌起义,任中共前敌委员会参谋团参谋长。 刘伯承是在南昌起义后,于1927年11月下旬抵达莫斯科的。由于他没有语言基础,便先到高级步兵学校学习基础课程。1928年10月,刘伯承转入伏龙芝军事学院深造。这段苏联求学经历让他掌握了先进的军事理论,为日后指挥作战奠定了坚实基础。 1947年7月29日,刘伯承和邓小平正在鲁西南前线研究作战计划。此时的晋冀鲁豫野战军刚刚结束了激烈的鲁西南战役,7月份取得羊山集大捷,歼灭国民党军整编第66师两个旅。部队疲惫不堪,急需休整。按常理说,应该在根据地好好修整两个月再做下一步打算。 可就在这时,一封标着”AAA”绝密级别的电报送到了刘伯承手中。电报内容让这位沙场老将震惊不已:7月23日,毛泽东提出刘邓部队”下决心不要后方,以半个月行程,直出大别山”的意见。 电报里提到陕北情况十分危急,胡宗南25万大军压境,国民党军队向陕北和山东解放区发动重点进攻。为了缓解陕北和山东的压力,中央决定实施一个大胆的战略:让刘邓大军放弃后方支援,千里跃进大别山,将战火引向国民党统治区腹地。 刘伯承看完电报后脸色大变,这个任务的难度超出了他的预料。从鲁西南到大别山有千里之遥,又有汝河、淮河等天险阻隔,更面临数倍于我军的国民党军队的围追阻截。更关键的是,这次行动要彻底断绝后方补给,这在整个解放战争中都是极其罕见的。 他匆忙赶到译电室,将电报重重摔在桌上,要求重新翻译。译员仔细核对后,内容依然没有变化。刘伯承瘫坐在椅子上,脑海中快速计算着这次行动的可行性。 大别山区国共双方都具有重要的战略价值。刘邓大军如能控制大别山区,则东可震撼国民党统治心脏南京、上海,西可威胁华中重镇武汉,北可逼迫郑州、洛阳,南可截断长江。占领这里等于在国民党心脏地带插上一把利刃。 经过深思熟虑,刘邓二人回电中央:休整半月后按时出发,为全局之需必不辱使命。1947年8月7日黄昏,刘伯承、邓小平同志率晋冀鲁豫野战军主力部队12万大军,在华东野战军外线兵团部分兵力佯动掩护下,分左、右、中三路,从鲁西南的巨野、郓城地区出发,拉开了千里跃进大别山战役的序幕。 这次远征异常艰苦。部队先是强渡黄河,接着穿越黄泛区的泥泞沼泽,然后在汝河与国民党军展开激战。27日,刘邓大军全部渡过淮河,完成了挺进大别山的任务,象一把利刃插进了国民党军的战略纵深。 这次千里跃进的成功,揭开了人民解放战争由战略相持进入战略反攻的序幕,标志着中国革命解放战争的历史性转折。陕北和山东的压力得到缓解,全国战局从此发生根本性变化。 新中国成立后,刘伯承主动辞去西南军政委员会主席职务,“要建设一支现代化的军队,最难的是干部的培养,而培养干部最难的又是高级干部的培养。我愿意辞去在西南担任的一切行政长官的职务,去办一所军事学校。”他创办了中国人民解放军军事学院,为新中国培养了大批军事人才。1955年被授予元帅军衔,1986年在北京逝世,享年94岁。 那封改变历史的电报,见证了一代军神的责任担当。面对看似不可能完成的任务,刘伯承选择了服从大局、勇往直前。你觉得在那个关键时刻,还有其他更好的选择吗?欢迎在评论区分享你的看法!

用户10xxx81

刘伯承——军神。

苏米 回复 08-06 08:12

勇挑重担,敢于担当[点赞]

乌先生

小编放屁。毛主席什么时侯跑到鲁西去给刘帅发报?刘帅还瘫软在地?

用户10xxx97

千里挺进大别山,十二万人马剩下不到一半了

用户10xxx27

这又是毛主席的一次极高的战略决策!跟下围棋一样,你走你的,我走我的,把被动转为了主动!