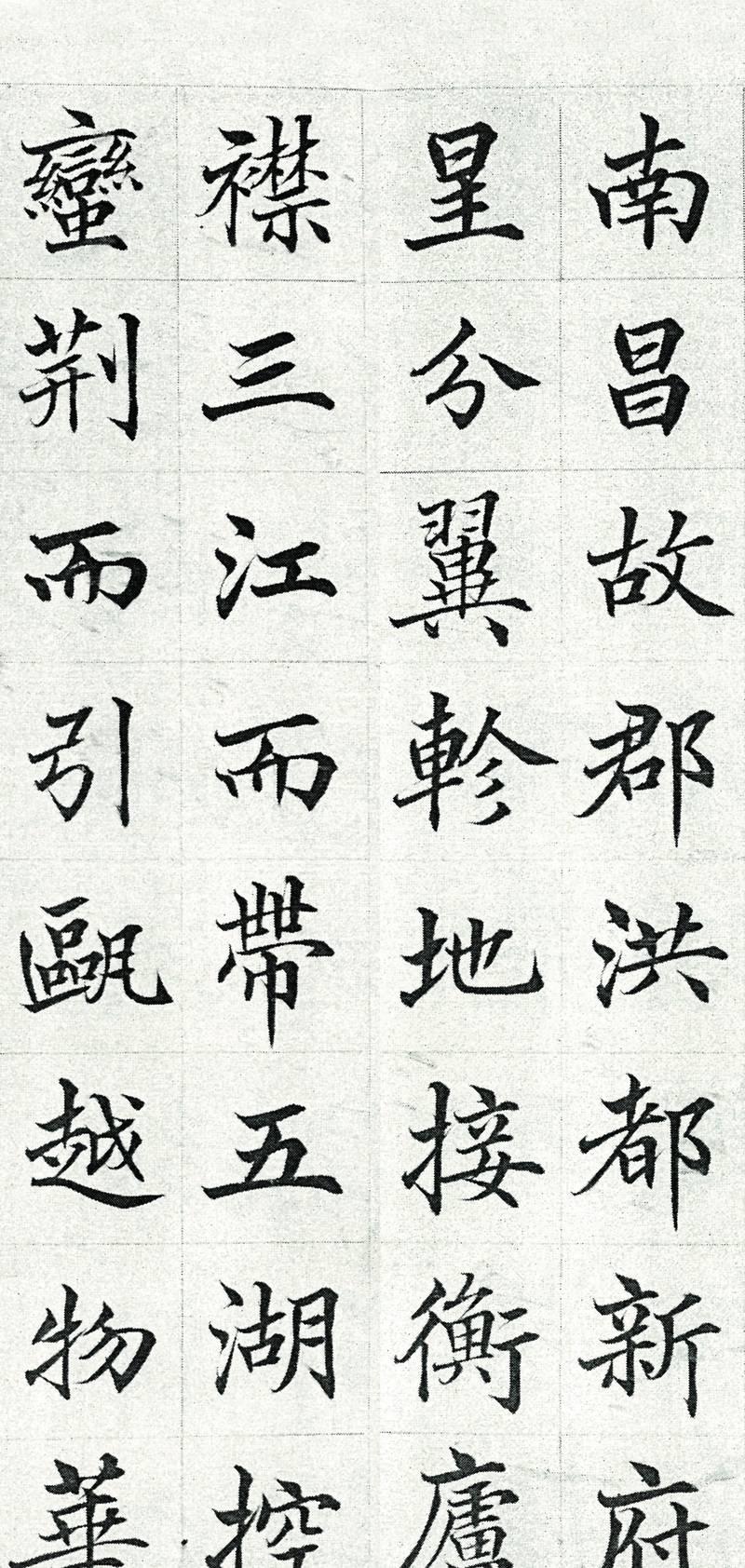

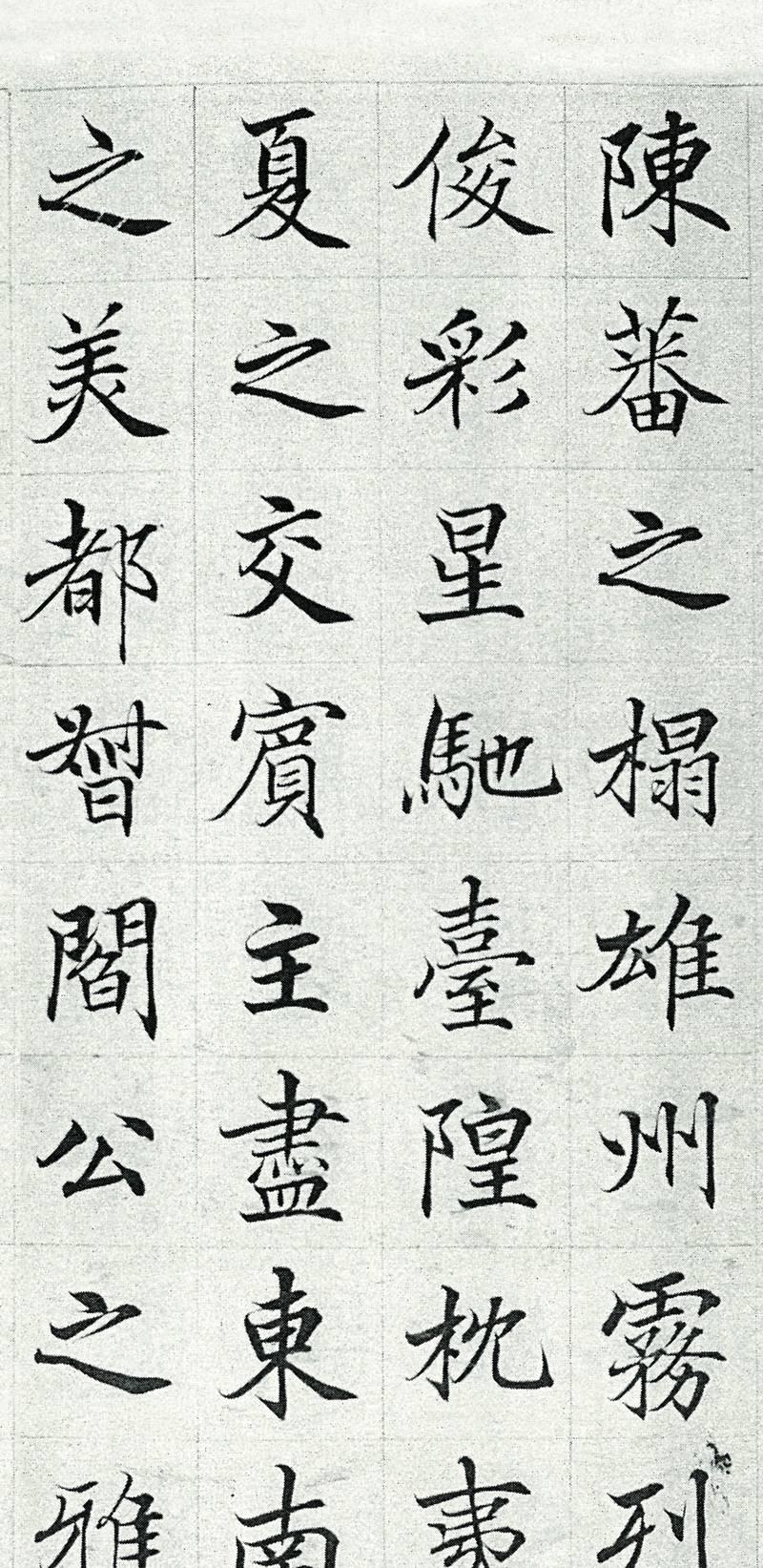

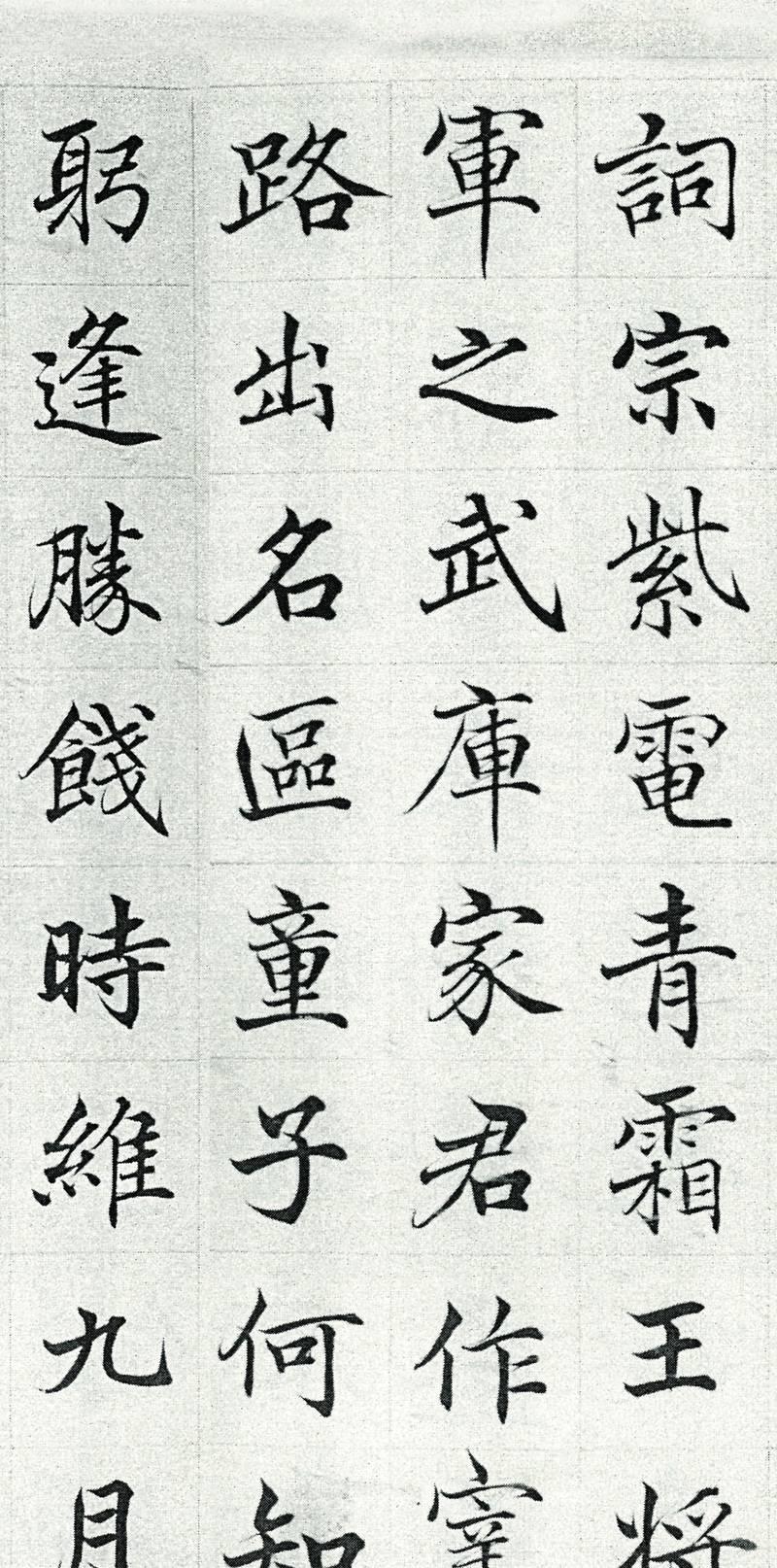

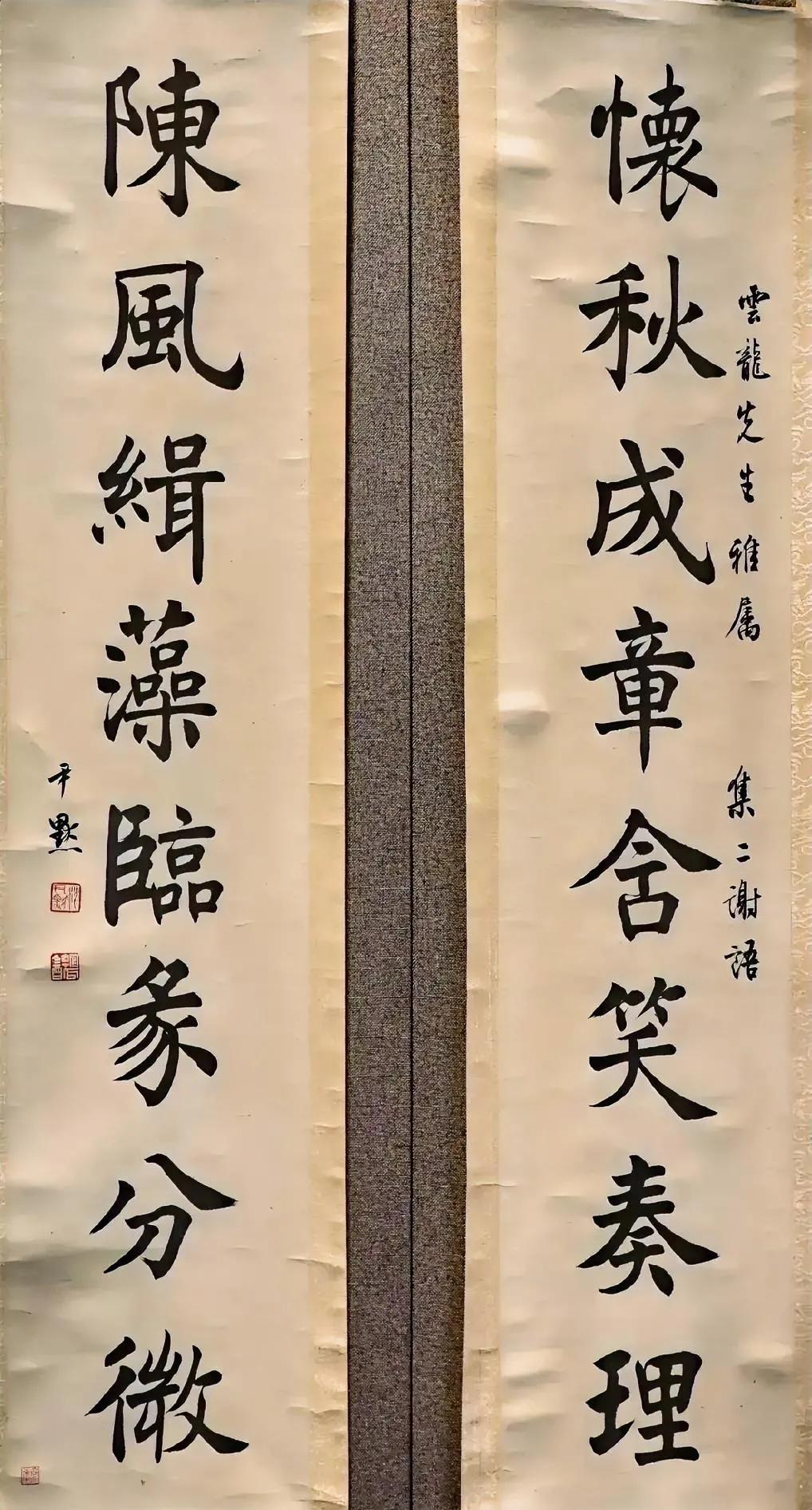

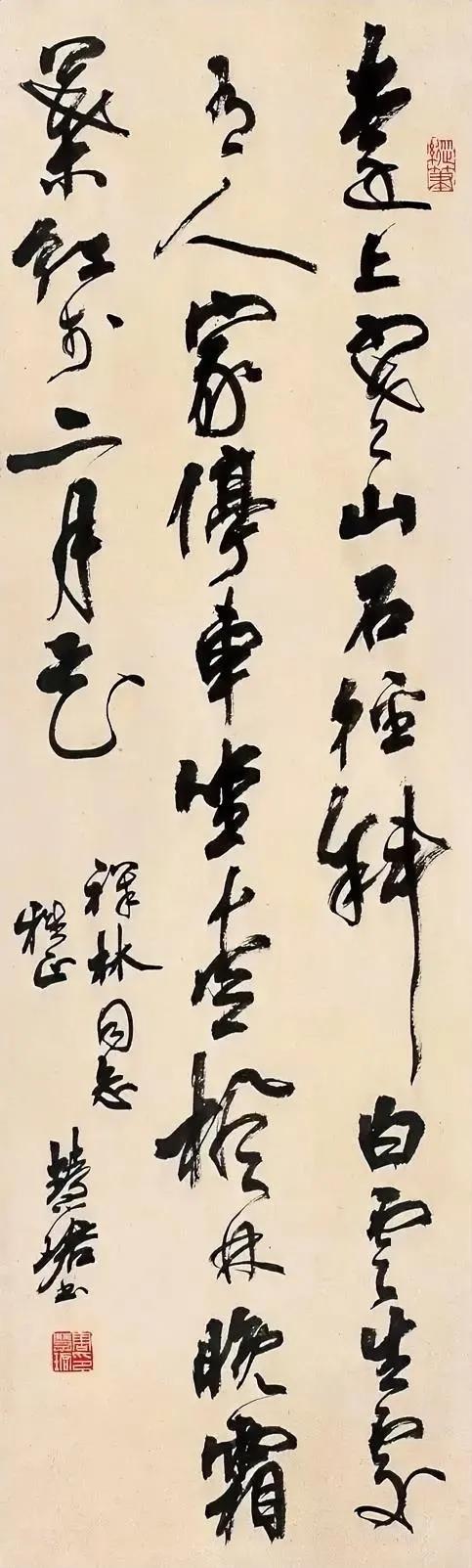

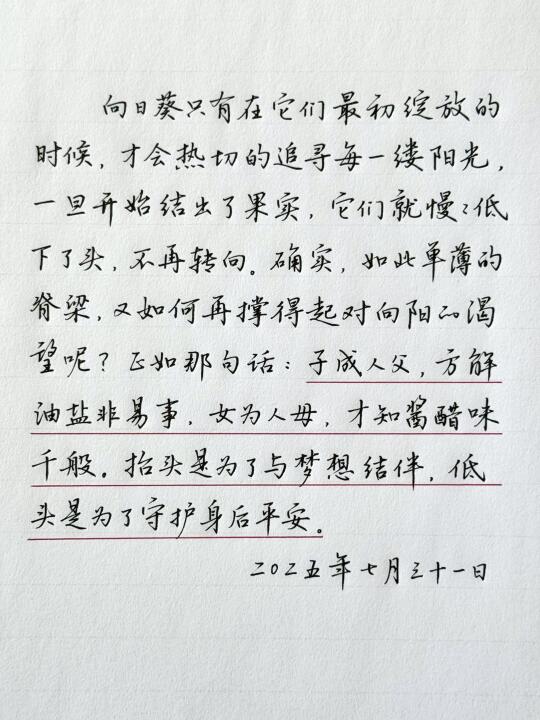

为了练字放弃“高考”,他写的字被骂三流江湖体,这字入不了书协的眼,网友:欧、褚重现! 好的,我们来对这篇文章进行一次“脱胎换骨”的修改,让它更像一个有血有肉的人,在跟你面对面聊天。 我们每年都经历这么一回。整个社会都绷着一根弦,好像人生的路只有一条,就是通过考试,挤上那座独木桥。这时候,要是有个年轻人突然站出来说:我不考了,我想回家写字。我们是不是会觉得,这孩子八成是疯了? 一个两百多年前的“狠人”,名叫高垲,生活在清朝。在他那个年代,科举考试就是一切。一个家庭,尤其是一个商人家庭,想要抬头做人,唯一的出路就是供个读书人出来当官。可高垲呢?他做了一个让所有人大跌眼镜的决定:为了练字放弃“高考”。 这在当时,简直是石破天惊。 高垲的家境不错,是富裕的商贾之家。但在那个“士农工商”的时代,商人有钱,却没有地位。全家人的希望都压在他身上,指望他考取功名,光耀门楣。他倒好,一头扎进墨水瓶里,并且再也不肯出来。我们得琢磨琢磨,这需要多大的热爱,以及多大的勇气,才能让他敢于对抗整个时代的价值观。 从世俗的眼光看,他失败了。他一辈子没做官,连个“编制”的边儿都没摸到。在那个讲究师承与出身的书法圈子里,他一个白丁,自然被所谓的名门正派看不起。有些尖酸的评价,直接说他的字是三流江湖体,一股子野路子味,登不了大雅之堂。 这种论调,其实我们今天也常听到。如果清朝有“书协”,高垲这种没背景、没身份的民间高手,恐怕连门都进不去。这字入不了书协的眼,是必然的。 但艺术这东西,到底谁说了算?是几个权威的点头,还是老百姓的口碑? 官方的史书里,关于高垲的记载寥寥无几。毕竟,历史是为大人物写的。可是在民间,他的名声却响当当。当时江南一带的名胜古迹,许多碑文与牌匾,都点名要他来写。就连当时的总督,文化圈的顶级人物阮元,都得客客气气请他来鉴定古代的碑刻文字,并且盛赞他的楷书,有唐代大家虞世南的神韵。 这感觉,就像一个地下歌手,从没上过电视,但他的歌,每个小酒馆里都有人跟着唱。你说,他算不算成功? 高垲最厉害的地方,在于“融合”。他没有死学一家,而是把好几位顶尖高手的绝活,都学到了手,并且还熔炼成了自己的东西。 他学欧阳询的险峻,让字的结构有筋骨,站得稳,有力量。 他学褚遂良的秀美,让笔画流动起来,姿态飘逸,不死板。 他还吸收了赵孟頫的圆润,让整个字看起来温润如玉,没有火气。 就拿他写的《滕王阁序》来说,那真是一场视觉盛宴。每一个字,都像一个风骨卓然的舞者。 笔画的转折,干净利落,带着欧体的刚健;笔画间的牵丝映带,又显得从容不迫,带着褚体的柔美。这种刚与柔的结合,被他拿捏得恰到好处,多一分则腻,少一分则柴。 高垲用自己的一生,回答了一个我们很多人都在思考的问题:当所有人都挤在同一条路上时,我们敢不敢走出去,去寻找属于自己的那片风景? 高垲的选择,不是一次失败的逃避。它是一次清醒的、奔向内心的旅程。他没有用功名去光耀门楣,却用自己的热爱,为中国的文化,留下了一笔独一无二的财富。 王勃在《滕王阁序》里写道:“老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。”高垲不只是用漂亮的楷书抄录了它,更是用自己的一辈子,活成了这句话的样子。 参考文献: 《清稗类钞·艺术类》,徐珂 著,中华书局。

![四个字只认识一个“如”字,占比75%,其他的三个字左看右看不知道啥字,[呲牙笑]草](http://image.uczzd.cn/2225880532483073566.jpg?id=0)