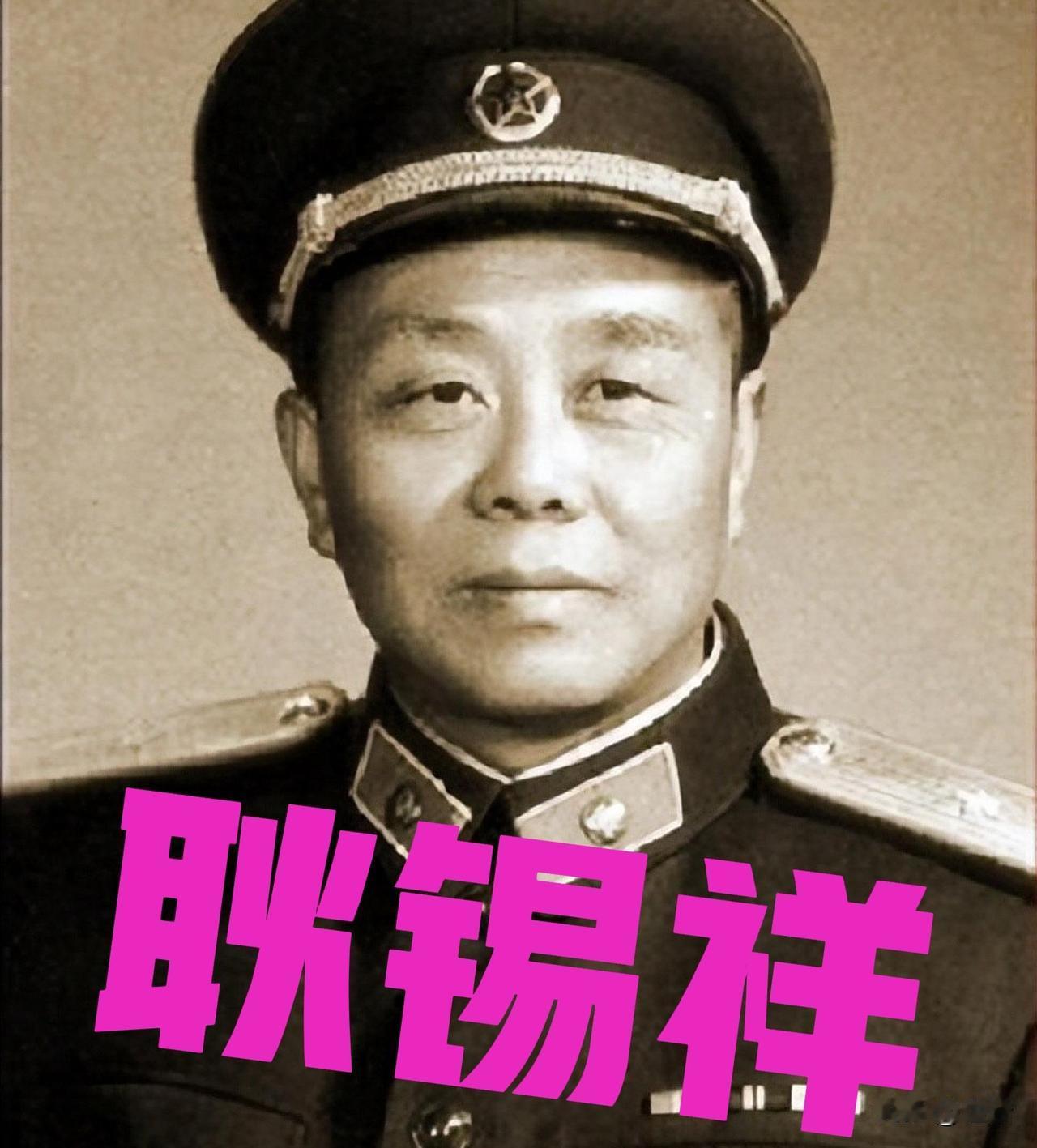

1937 年,一老乡给西路军电台台长耿锡祥做了一碗面条。耿锡祥狼吞虎咽时无意中一抬头,发现老乡神情不对。他心中一惊,放下碗就跑。老乡扯着嗓子大喊:“有坏人喽,赶快抓喽!“ 耿锡祥这人,生在1909年的湖北红安,家里穷得叮当响,农民出身,没啥花哨背景。1927年,他才18岁,就跟着黄麻起义干上了。 那会儿他哪懂什么电台?就是个扛枪的小兵,凭着一股子蛮劲往前冲。后来部队里要搞通讯,缺识文断字的人,耿锡祥上过几天私塾,被拉去学发报。教他的老兵说:“这滴滴答答的声音,比枪炮还金贵,能救命,能调兵。”他就死记硬背,手指磨出茧子,耳朵听出了茧子,硬是把摩尔斯电码刻进了脑子里。 1936年,西路军西渡黄河,耿锡祥带着电台队跟着走。河西走廊那地方,荒凉得很,粮食缺,弹药少,马家军的骑兵天天追着打。电台是部队的“耳朵”和“嘴巴”,白天不能开机,怕被敌人测到位置,只能等夜深了,在沙窝里、破庙里偷偷发报。他常常抱着发报机,背靠着土坯墙打盹,一有动静立马醒,比猫还灵。 给老乡做面条那天,他们刚跳出一次包围圈,电台设备摔了几处,耿锡祥的胳膊也被流弹擦破了皮。走了一整天,粒米没进,看到老乡家冒烟,他犹豫了下还是上前求助。老乡起初挺热情,端出酸菜,又和面,说“解放军(当时老乡对红军的称呼)是好人”。耿锡祥心里暖烘烘的,狼吞虎咽时,眼角余光瞥见老乡直往门外瞟,手还在围裙上使劲擦,那眼神,不是善意,是慌张。 他瞬间想起老兵的话:“越是顺境,越要瞪大眼睛。”嘴里的面条还没咽下去,他已经弹起来,往电台藏身处跑。身后老乡的喊声炸响时,他正好拽起装电台的箱子——那箱子里的真空管、电池,比他命还重要。 你可能会纳闷,老乡为啥突然反水?后来耿锡祥才知道,马家军早放了话,谁敢接济红军,抄家杀头。那老乡许是被兵痞子吓破了胆,或是想靠举报换点赏钱。乱世里,人心经不起太多考验。 耿锡祥拼了命地跑,胳膊上的伤口渗出血,染红了半边袖子。身后枪声追着屁股响,他拐进一片沙枣林,把电台往灌木丛里一塞,自己滚进一个土坑。等追兵骂骂咧咧地走远,他才爬出来,抱着冰冷的电台,蹲在地上喘气。那碗没吃完的面条,早消化得没影了,胃里空得发疼,心里却更疼——不是疼老乡的背叛,是疼这乱世里,连一顿安稳饭都成了奢望。 他后来跟着残余部队辗转到了新疆,把电台设备一点点修好,继续干通讯。新中国成立后,他成了通讯领域的专家,可总爱跟年轻人讲那碗面条的事。“不是不能信人,”他会叹口气,指着窗外的树,“是革命路上,风太大,有些树站不稳,咱自己得把根扎牢了。” 那碗没吃完的面条,成了耿锡祥一辈子的警醒。在绝境里,信任是奢侈品,可哪怕被辜负,该守的信念不能丢——就像他拼死护住的电台,不管多难,总得把信号传出去,把希望传下去。这或许就是革命者的韧劲儿:被老乡喊着“抓坏人”时,跑得比谁都快,可跑的方向,永远是向着光明的。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。