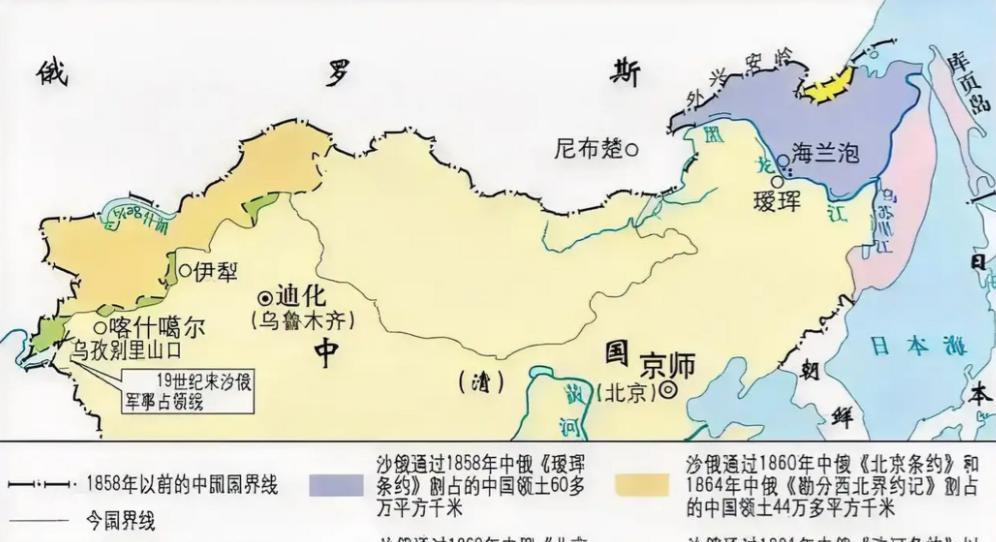

俄罗斯当年夺得了中国大片土地,现在全部撂荒不种一棵庄稼。 19世纪中叶的中国像一块任人宰割的肥肉,沙俄趁清政府内外交困,用《瑷珲条约》《北京条约》等不平等条约,从中国东北和西北割走了 150 多万平方公里土地。这些土地相当于 40 个台湾岛的面积,如今大部分位于俄罗斯远东地区。但令人大跌眼镜的是,这片曾经被沙俄视为 “战略要地” 的沃土,如今却成了荒草丛生的 “西伯利亚荒原”。 从黑龙江边境向北眺望,俄罗斯远东地区的平原上几乎看不到连片的农田。联合国粮农组织的数据显示,这里有 600 万公顷无需额外投入就能耕种的土地被荒废。这些土地的土质和中国东北的黑土地一样肥沃,却因为无人打理,每年白白浪费了数亿吨粮食的生产潜力。当地农民站在中俄边境的铁丝网旁苦笑:“对面中国的拖拉机在田里来回作业,我们这边的土地却在长苔藓。” 造成这种现象的首要原因是人口流失。俄罗斯远东地区面积达 621 万平方公里,相当于两个印度,人口却只有 780 万,平均每平方公里仅 1.1 人。 在哈巴罗夫斯克边疆区的一些村庄,年轻人为了生计纷纷迁往莫斯科或圣彼得堡,留下的老人连自家菜园都无力耕种。当地政府曾推出 “远东土地无偿配送计划”,承诺每个俄罗斯公民可免费获得 1 公顷土地,但五年开发期内,超过 60% 的土地因无人耕种被收回。 气候条件的恶劣也让农业开发难上加难。远东地区北部属于寒带气候,冬季气温经常跌破零下 50 摄氏度,植物生长期仅 50 至 100 天。 在萨哈共和国的奥伊米亚康村,“北半球寒极” 的称号让这里的土地永久冻结,连耐寒的西伯利亚冷杉都难以生长。即便在气候相对温和的滨海边疆区,夏季的暴雨和冬季的暴雪也经常摧毁农田基础设施。当地农业专家无奈地说:“这里种庄稼就像赌博,一场台风就能让一年的辛苦白费。” 更令人不解的是俄罗斯政府的政策失误。苏联时期,远东地区被定位为资源输出地,大量资金投入到石油、天然气和木材开采中,农业基础设施几乎被完全忽视。 尽管普京近年来提出 “远东大开发” 战略,但有限的资金主要用于建设港口和铁路,农业领域的投资不足 5%。在阿穆尔州的农业合作社,农民们指着生锈的拖拉机说:“这些设备还是苏联解体前的‘古董’,我们连维修零件都找不到。” 与俄罗斯形成鲜明对比的是中国对类似土地的高效利用。中国东北同样面临寒冷气候和黑土地退化问题,但通过智慧农业技术,黑龙江垦区的粮食产量连续多年突破 400 亿斤。在北大荒集团的农场里,搭载光谱成像设备的无人机每天巡航农田,智能灌溉系统根据土壤湿度自动调整供水量。这种科技赋能让中国东北的黑土地焕发新生,而俄罗斯远东的土地却在沉睡中逐渐贫瘠。 值得玩味的是,俄罗斯远东的 “撂荒” 现象正成为中国企业的商机。黑龙江的农业公司通过转租俄罗斯公民获得的免费土地,在阿穆尔州建立了数十个现代化农场。这些农场采用中国的耐寒作物品种和种植技术,大豆亩产比当地农民高出 30%。更具讽刺意味的是,俄罗斯政府为了吸引外资,不得不默许这种 “曲线开发” 模式,甚至为中国企业提供税收优惠。 站在历史的角度看,俄罗斯远东的土地撂荒是一场不折不扣的 “资源悲剧”。这片曾经被沙俄用枪炮夺取的土地,如今因为管理不善和政策短视,正在变成生态灾难。当中国东北的收割机在金黄的麦田里驰骋时,俄罗斯远东的荒原上只有寒风掠过枯草的声音。这种对比不仅是农业技术的差距,更是国家治理能力的试金石。 或许有一天,当俄罗斯真正意识到土地的价值时,才会明白:真正的战略要地,从来不是靠武力夺取的,而是靠智慧和汗水耕耘出来的。