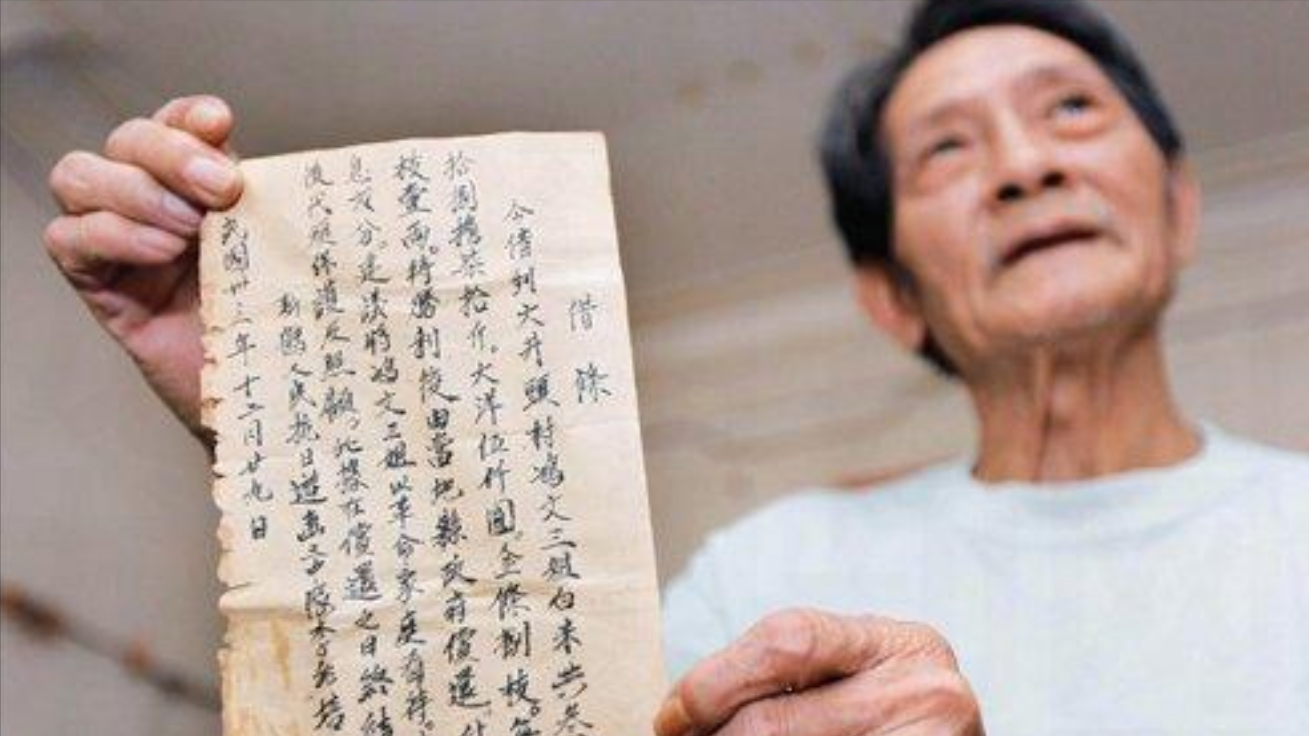

“国家欠我3万亿!”福建市民张某为自家祖宅翻修时,在屋顶上意外发现了一个盒子,打开盒子一看,盒子里的羊皮钱包中,包着一张泛黄的借条。

在福建的深山中,有一座古老而充满故事的村庄,隐藏着一所沉甸甸的历史府邸。

这栋祖屋虽然历经岁月的洗礼,依旧稳固地矗立,见证了一代又一代人的喜怒哀乐。

府邸的主人,张老,对这个充满家族情感的宅院怀有深深的眷恋,并决定动手修复。

由于长时间的风吹日晒,房屋的屋顶开始漏水,他打算自己更换那些损坏的木梁和瓦片。

在忙碌的修补过程中,张老偶然在瓦片下发现了一个隐秘的小盒子,这个盒子对他而言十分陌生。

他出于好奇,小心翼翼地打开了它,里面是一个破旧的羊皮钱包,当他轻轻翻开钱包时,一个泛黄的借条映入眼帘。

尽管岁月让字迹模糊,但仍然可以辨认出:“今日向张家借取五十八斤粮食,现金五千大洋,黄金八两,此为抗日团三中旅之记录,”

这显然是抗日战争期间的重要历史记录。

张老眼中闪现激动的光芒,这份发现似乎意味着巨额财富的可能。

他带着这张借条,满怀期待地前往了当地政府部门。

在政府机关,他展示了这份珍贵的历史文件,并兴奋地宣称。

“如果按当时价值折算至今天,再加上多年的利息,这笔款项应高达30000亿人民币,”

他希望政府能够对这份遗留的债务予以重视。

然而,政府工作人员对他的陈述持怀疑态度,质疑道:“当时的情况下,你家如何可能拥有这么庞大的财产且一直未被人发觉?”

为了澄清这个疑问,张老急忙解释:“我的父亲曾经远赴美国,通过辛勤劳作积累了一定的财富,归国后,他投身商界,不久便成为了当地著名的商业巨头,”

当时的梁洪文的家族历史堪称传奇般的故事,他的父亲,梁鸿文,是家乡史上极为显赫的人物之一。

梁鸿文的人生轨迹令人瞩目:自贫寒出身,年轻时背井离乡前往美国谋生,经过不懈努力,在异乡取得了显赫的成就。 他的成功格外值得赞誉,因为这完全是靠自己的勤勉和智慧所积累的,而非依赖于任何先天的家庭背景或人脉。 尽管取得了巨大的成就,梁鸿文始终保持着对传统价值的尊重,年岁渐长后,他选择返回故乡,定居于养育他的小村落大井头村。

在此,他利用自己积累的财富,购置了众多房产和土地,建立了庞大的家庭,与数位妻子共同生活。

梁诗伟是他与第六任妻子所育之子,而在梁家,梁鸿文的第三任妻子,人们常称的“鸿文三姐”,同样占有重要地位。

梁家依靠其庞大的房地产和土地,成为当地的财富象征,享有一种富足而无忧的生活方式。

他们并不是贪婪的暴发户,反而经常大方捐助,帮助那些处于困境的人们,因此在当地享有良好的声望。

特别值得一提的是,梁家能够获得如此广泛的尊敬,很大程度上归功于梁鸿文的第三任妻子,鸿文三姐。

尽管她未受过正规教育,但她凭借细致入微的照料和出色的管理能力,确保了梁家日常生活的有序,当她的女儿加入革命行列后,她更是无声无息地为革命队伍提供了大量支持。

梁家对我国革命事业的支援,对革命的发展起到了不可忽视的作用。

家中保存的两张欠条,是当时游击队队长对梁家的感激之情的证明,这不仅展现了梁家对国家革命事业的巨大贡献,还体现了他们家族成员作为抗战英雄的高尚形象。

当张大爷发现自己持有的一张具有历史意义的欠条可能会带来意外的经济收益时,他对未来充满了希望。

这份经过官方验证的欠条本应为他带来显著的经济改善,但现实却大相径庭,当得知政府只能提供两万元的补偿时,他的期望化为泡影。

本以为能改变生活境遇的张大爷和他的家人,面对这样的结果,感到极度失望,他们认为,这种处理方式缺乏公平性,对政府的做法提出质疑。

虽然张大爷曾尝试向有关部门表达他的不满和失望情绪,但这并未能改变最终的赔偿结果。

在亲朋好友的支持和鼓励下,张大爷开始考虑通过法律途径来解决这一问题。

然而,他心中有所犹豫,因为他担心这样的行动可能会使家族的英雄史事被遗忘,在他心目中,家族荣誉的价值远超金钱。

法院的介入为张大爷提供了进一步的法律指导,法庭工作人员向他解释,尽管这张欠条是真实有效的,但由于超出了法律规定的70年追诉期限,因此无法实现全额兑现。

面对这样的解释,张大爷虽然深感沮丧,但最终还是接受了这一现实。

故事并未就此结束,村民们在了解到张大爷的经历后,纷纷向他表示敬意,以实际行动支持他,帮助他解决了经济上的困难。

社区成员的这种支持和尊重为张大爷的心灵带来了温暖,他感到庆幸,自己没有因为金钱问题与政府部门发生冲突,从而成功地保持了对先辈英雄事迹的敬意和传承。

![22号到现在开了7天,我已经1600公里了,有没有比我多的?[doge]](http://image.uczzd.cn/12184972152020451379.jpg?id=0)