1913年6月18日凌晨,蒋百里当着两千多学生的面儿,拔出手枪,朝着自己的胸膛就是一枪,这一枪不仅没要他的命,还收获了一段美满姻缘。

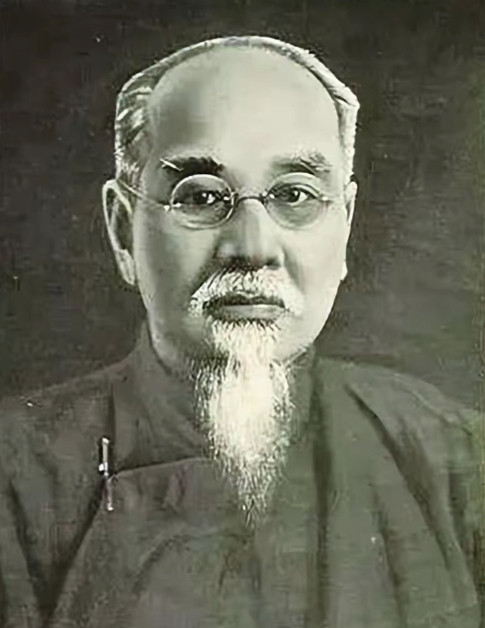

著名学者余世存曾这样评价蒋百里:“考察蒋百里一生,最令人心醉的是他料事如神的本事。他先知般的能力可能得益于他治学治事的纯粹,更得益于他不依附任何集团或体制的超然、独立人格。”蒋百里的非凡眼光和独立精神一直深受人们敬仰。 1923年,蒋百里回到浙江海宁安葬母亲,办完家事后,他乘车沿津浦路北上,途经战略要地徐州时,他若有所思地对同行的学生龚浩说道:“在不久将来,中国和日本必有一战,一旦战事爆发,津浦、平汉两线将被日本占领,中国的国防线大体应北起太原,经洛阳、襄阳、衡阳这三阳线,这是东部平原与西部山地的连接地带,日后可作为抗击外敌入侵的防线。” 龚浩听后自然信服老师的眼光,然而老师对中日战事如此具体的预测,尽管言辞中很具权威性,他却心存疑虑,觉得老师或许只是随口一说。十四年后,“七七”事变爆发,日军对中国展开了全面进攻,战事的发展如同当年蒋百里的预测,迅速导致了半壁江山的沦陷。 蒋百里在求是书院求学期间,思想独立、见解独到,既温和文雅又不失不羁。在学院要求每月交一份楷书作业时,蒋百里反对把时间浪费在这种表面功夫上,他索性抄写求是章程,并故意将“是”字写成“字”,借此讽刺学校不求实质而只注重形式。这一举动引得同学们哗然大笑,也使得学校当局颇为不满。 惜才的陈监院在看到蒋百里的才华后,认为他不适合待在求是书院,便找到杭州知府林迪臣提议送蒋百里去日本求学。经过林知府、陈监院以及方知县的共同资助,蒋百里踏上了去日本求学的旅程,时间是1901年。

1913年6月18日的凌晨,保定陆军军官学校的大礼堂内聚集了两千多名学生。这个时间点并不寻常,但更不寻常的是校长蒋百里召集全体学生的用意。礼堂内寂静无声,所有人都在等待这位年轻有为的校长发表讲话。 蒋百里站在讲台上,身着笔挺的军装,面容略显疲惫。他先是从上衣口袋里取出三封信,轻轻放在讲台上。接着,他开始向在场的学生们诉说自己对军校改革的理想,以及近来遇到的种种困境。话音未落,他突然掏出了一把手枪。 "砰"的一声枪响在礼堂内回荡,现场顿时陷入一片混乱。所幸蒋百里身边的勤务兵眼疾手快,在关键时刻拉住了他的右手,使得子弹偏离了要害。子弹从前胸两肋骨间穿入,又从后背穿出,只是擦伤了小肺尖。这一幕震惊了在场所有人,也惊动了北洋政府的最高层。 消息很快传到了袁世凯那里。作为北洋政府的掌权者,袁世凯深知蒋百里的才能,立即派人请来了日本使馆的医疗队。一位日本医生和一名叫佐藤屋子的护士随即赶到。经过诊断,医生确认蒋百里的伤势并无大碍,只需要经过一段时间的修养便可康复。 蒋百里虽然身体在慢慢康复,但心情始终郁郁。佐藤屋子察觉到了这一点,便开始有意识地与他讨论一些轻松的话题。她会跟蒋百里请教中国的诗词文化,有时也会分享一些日本的风土人情。在这样的交谈中,蒋百里的心结逐渐被打开,重新燃起了对生活的热情。随着相处时间的增加,两人之间产生了微妙的情愫。

1932年,日军发动了对上海的进攻,十九路军奋起抵抗。蒋百里通过阅读一则报纸上的消息,准确预测出日本将会增兵。那时他在上海与几位朋友一起喝茶,翻阅《每日新闻》时,看到了关于日本陆军大臣杉山元晋谒天皇的报道。 他根据这则简短的新闻,推断出日本将在一周后向上海增兵,兵力至少为一个师团。蒋百里之所以能够做出如此准确的预测,除了他深入研究日本的背景和军事行动外,还凭借对日本军事运作的深刻理解。他利用自己对从长崎到上海的里程、运输能力和后勤补给的分析,做出了这项预判。 1930年,蒋百里因门生唐生智反对蒋介石的行动而被软禁了12个月,期间他经受了许多艰辛与痛苦。在这段时间里,徐志摩得知蒋百里被软禁,曾试图闯入看望他,结果得知南京军事法庭不审无罪的平民案件,才遗憾离开。也正是在这段时间,蒋百里与蒋介石的关系发生了变化。 在这次监禁事件中,南京军界特别是保定系的一些人积极介入,促成了蒋百里与蒋介石之间的首次深刻接触。两人就中国自强以及对日战略进行了深入探讨,虽然在此之前蒋介石曾将蒋百里软禁,但他仍然从国家利益的角度,提出了许多关于抗日的建议。 蒋百里的三女儿蒋英(钱学森的夫人)回忆道,张学良非常欣赏父亲,认为他“虽不做官、没有钱,却有学问”,也信任他。西安事变后,张学良曾向蒋百里请教,说蒋介石当时不愿与他交谈,自己又无计可施。于是蒋百里应张学良的请求,去劝说蒋介石。 蒋百里并未知道,早在此之前,邵力子已经尝试见过蒋介石,但遭遇了拒绝。当天,张学良告诉蒋百里,蒋介石已经同意见他,并安排了会面。蒋百里按时前往,蒋介石对他表示出尊重和礼遇,两人进行了两次密谈。最终,蒋介石态度转变,亲自写信给宋美龄和何应钦,明确表示要停止轰炸,并要求避免冲突。