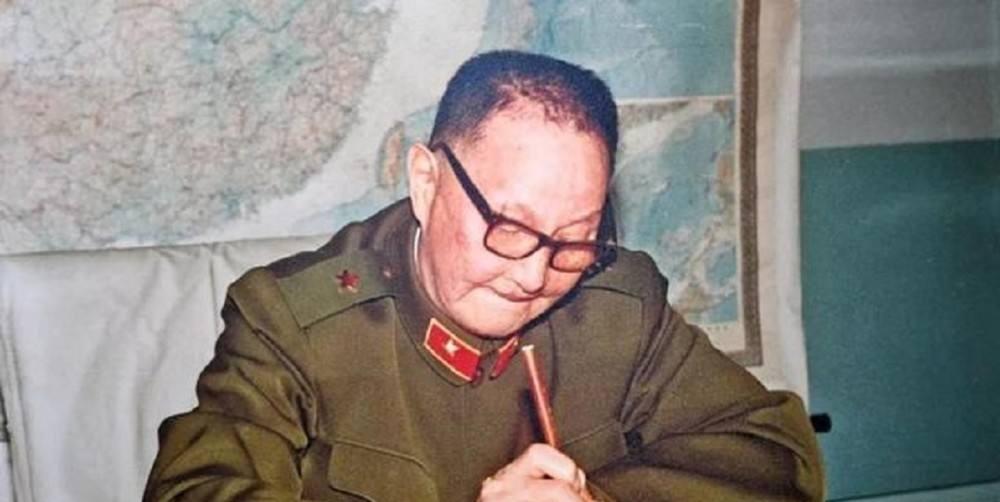

有人对洪学智说他儿子洪虎在高原化工厂很苦,洪学智:能苦哪去呢 “1992年3月的一个周末上午,爸,我给您端水来了。”话音刚落,屋里响起咳嗽声。洪虎把保温壶放到床头,看着靠在靠垫上的洪学智。老人85岁,仍习惯挺直腰板,像在检阅部队。窗外乍暖还寒,北京的柳絮已经开始飘了。 洪学智没有接水,先抬眼打量了儿子:“又黑了,最近怎么老不见人?”语气像在批阅公文。洪虎笑说:“改办那边任务紧,我得盯方案,天天加班。”老人“哼”了一声:“年轻人就得这样,我们打辽沈的时候,三天三夜没合眼,你们累不到哪去。”这一句,带着典型的洪式直爽。 父亲的这股劲儿,洪虎不是第一次见。1969年,他从北京工业学院机械系分到吉林化工设计院,家里没人打招呼,他自己坐火车去的。1972年,院里抽技术骨干赴青海黎明化工厂支援,海拔三千米,氧气稀薄,他报名第一。工友私下嘀咕:“老洪是上将的儿子,怎么还自找苦吃?”当时传到北京,有人替他鸣不平,跑到洪学智家:“孩子太苦了,给军委打个电话吧。”老人把茶杯一放,只回了七个字:“能苦到哪去呢。” 那会儿的黎明化工厂条件真叫艰苦。土坯墙,大通铺,冬天早晨被子上结一层霜。设备到位晚,工人得自己焊接管线。洪虎个子高,蹲久了腿麻,他就一屁股坐尘土里接着焊。“小洪,休息一会儿吧。”同事劝,他抬头乐:“别磨蹭,氧气瓶按分钟收费。”这样干了十三年,厂里早认定他是技术带头人,可他依然吃大食堂、坐班车,从不报父亲的名头。 1985年整党,洪虎调回北京,进入国务院体改办,负责企业改革试点。长年跑宝钢、鞍钢,鞋跟磨掉一层又一层。洪学智那时已离休,偶尔见儿子深夜回家,只问一句:“文件写完没?”话少,却句句点穴。父子俩的相处方式,像老兵带新兵。 临近中午,洪虎这次来,其实是辞行。他坐到床边,声音压得很低:“中组部谈过,我要去吉林任省委副书记,平调。”老人皱眉片刻,忽而舒展开:“你去东北,我的老地方。任务重,心里有底没有?”洪虎点头,又有点犹豫地说:“北京离您近,去了长春回一趟不容易。”洪学智摆手:“我身体没那么脆,你想想当年你在青海,我们半年收不到信,也过来了。” 老人沉吟几秒,忽然抬手比划:“到了吉林,三件事绕不开。第一,丰满水电站安全,别掉链子;第二,粮食生产必须抓,不然北方缺口大;第三,四平烈士陵园得修好,那里埋着你很多叔叔伯伯。”每句话都像在做作战部署。洪虎拿本子记,时不时“嗯”一声。 对话结束,他帮父亲理被角。老人突然补一句:“吉林冬天冷,别穿风衣逞能。”父子相视,都笑了。笑容转瞬即收,各忙各的——军人式的亲情就是这样。 七个月后,洪虎站在吉林松花江畔的办公楼里,入秋的风刮得窗框直响。他跑遍延边、白城,测算水稻单产;到丰满大坝看闸门铆钉;又拍板在四平南郊选址纪念馆。省里干部私下议论:“新副书记讲话不多,开会只盯数据图纸。”几年下来,吉林粮食总产突破历史高点,丰满大坝完成加固,四平烈士纪念设施如期开馆。 1995年,他晋升省长。记者问他执政经验,他答得干脆:“先把地基垫实,再谈上层建筑。”有人说这话听着耳熟——洪学智在抗美援朝时就讲过同一句,只是那时说的是“先把后勤打牢”。 2004年底,洪虎调离吉林。临行前去了趟301医院,父亲病情控制得不错,正捧着放大镜研究地图。老人见他背着行李进门,抬手敬了个不够标准的军礼:“又要出发?记住,工作苦不到哪去。”这一幕,被陪护的护士悄悄记在日记里。 多年过去,黎明化工厂的老厂房已拆除,青海严寒的夜风却仍留在洪虎的记忆;吉林的黑土地换上新机器,一车车玉米金灿灿。洪学智那句“能苦到哪去呢”,在他耳边响起时,总像一声大喇叭,提醒他别忘了自己从哪里起步,也告诉后来人:艰苦,不是借口,而是试金石。