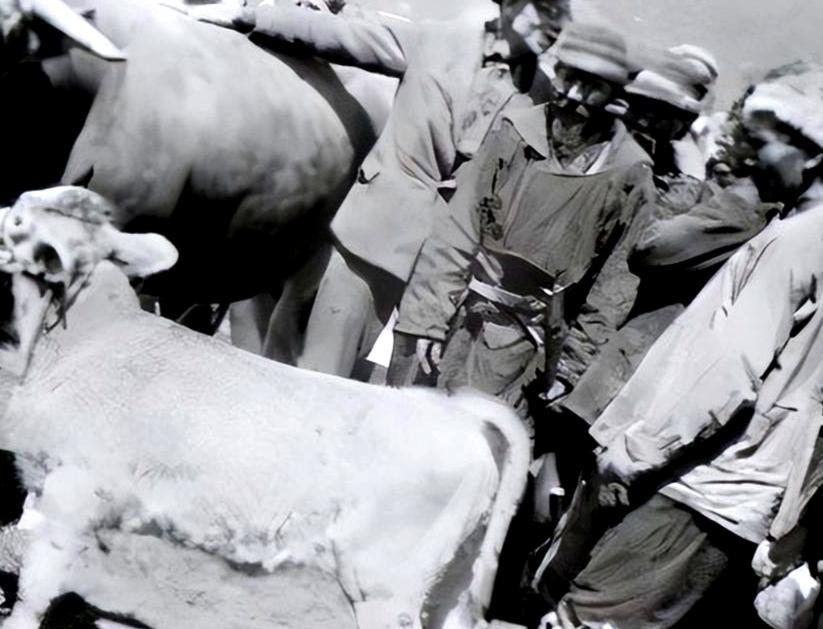

1962年,两位开国少将带领六万余人叛逃苏联,毛主席得知后斩钉截铁地说:"要走便走,走了就别想回来!"可谁曾想,没过多久,这些人就尝到了苦果。 【消息源自:《1962年出走苏联的两位解放军少将》2019年9月21日 凤凰网历史频道;《伊犁哈萨克自治州边民外逃事件档案(1962–1965)》新疆地方志办公室;俄罗斯联邦档案馆解密的苏联内务部文件(1990年代公开)】 1962年春天,伊犁河谷的积雪刚开始融化,牧民阿力别克家的毡房外来了个穿皮夹克的陌生人。这人拎着两瓶伏特加,一开口就带着哈萨克语特有的弹舌音:"兄弟,听说你家的羊去年冻死了大半?"阿力别克蹲在火塘边没吭声,手指无意识地搓着干硬的包谷馕。 "苏联集体农庄的牲口棚有暖气,饲料堆得比天山还高。"陌生人把酒瓶往地上一杵,玻璃底磕在羊毛毡上闷响。这句话让毡房里另外三个牧民的耳朵竖了起来。他们不知道,这个自称"贸易公司采购员"的叶尔肯,其实是苏联内务部第三局的资深特工。 此时在乌鲁木齐的军区大院,马尔果夫少将正用钢笔尖反复戳着调令文件。纸面上"新疆军区副参谋长"的铅字被戳出密密麻麻的凹痕。"凭什么王恩茂就能坐镇乌鲁木齐?"他对老搭档祖农发牢骚时,窗外的白杨树才冒出新芽。祖农慢悠悠转着茶杯:"莫斯科来的同志不是说,过去就给咱们加盟共和国部长待遇?" 这两个哈萨克族和维吾尔族的开国少将,三个月前刚作为"友好代表团"成员去过塔什干。苏联人安排的招待所里,水晶吊灯把他们的军装照得发亮,餐桌上堆着他们五年没见过的黄油和红肠。最要命的是那间暖气房——在零下二十度的夜里,他们居然热得需要开窗。 伊犁的边境线上开始出现怪事。往常策马巡边的边防连战士发现,最近总有牧民凑过来问:"听说界碑那边发白糖?"连部炊事员老周蹲在河边洗白菜时,听见两个维吾尔族妇女嘀咕:"叶尔肯同志说过去就分房子,娃娃还能上俄语学校。"老周甩着水珠站起来想追问,那两个妇女却像受惊的旱獭般钻进了胡杨林。 4月22日凌晨,霍尔果斯口岸的哨兵被马蹄声惊醒。探照灯扫过去,黑压压的人群像潮水般漫过界河。带头的老人举着煤油灯,灯罩上还贴着"人民公社好"的褪色剪纸。执勤排长抓起步话机喊话,喇叭里的哈萨克语警告被淹没在牛羊的叫声中——这些边民把全部家当都带上了,有人甚至拖着播种用的铁犁。 "报告首长!塔城方向又过来四万人!"乌鲁木齐的作战值班室里,参谋的铅笔在地图上戳出了洞。时任新疆军区司令员的王恩茂盯着沙盘上代表边民的小红旗,那些旗子正以肉眼可见的速度向国境线移动。他抓起专线电话时,听见话筒里传来中央警卫局工作人员压低的声音:"主席刚看完电报,说让他们走。" 后来解密的中苏外交档案显示,那段时间苏联驻伊宁领事馆的打印机昼夜不停。工作人员用哈萨克文、维吾尔文批量印制"入境邀请函",纸张都是从莫斯科紧急调运的。而中国边防军接到的命令是:对空鸣枪警告,但不得向人群射击。有个十八岁的兵团战士在日记里写:"今天拦下个怀孕的哈萨克大姐,她解开袍子给我看缝在衬里的列巴(俄罗斯面包),说苏联同志给的。" 越过界碑的人们很快发现,迎接他们的不是伏特加和暖气房。叶尔肯们突然换上了克格勃制服,把牧民们像羊群般赶进闷罐车。火车往西开了七天七夜,最后停在西伯利亚的冻土荒原上。"不是说去阿拉木图吗?"阿力别克问押运的士兵,对方用枪托指了指车窗外齐膝深的积雪:"这就是你们的集体农庄。" 马尔果夫和祖农的结局更富戏剧性。苏联确实给了他们明斯克和塔什干的别墅,但所有文件都需要俄文秘书代签。有次马尔果夫想去视察"归化同胞"安置点,被警卫礼貌地拦在门外:"将军同志,您现在的职务是少数民族事务顾问。"这个头衔的办公室,连暖气片都是坏的。 1991年冬天,当苏联国旗从克里姆林宫降下时,当年出走的边民突然成了"无国籍人士"。哈萨克斯坦移民局的官员拿着1986年的档案登记表冷笑:"中国籍?你们不是三十年前就退籍了吗?"而在新疆的霍尔果斯口岸,几个白发苍苍的老人试图用生硬的汉语向边防武警解释,他们想回来给父母扫墓。哨兵指了指界碑旁新装的电子围栏,那上面的红灯正规律地闪烁着,像某种无情的倒计时。