在某个平台进行内容阅读时,您可能会遇到一项新增加的广告解锁功能。简单来说,当您开启广告后,只需耐心等待五秒钟,接着轻轻点击右上角的小“x”按钮,广告便会自动关闭,您将可以继续阅读文章。这一过程完全免费,因此不必担心任何额外费用。

文|妍妍

编辑|妍妍

很久以前,有一个农民急匆匆地向县衙报案,说自家的耕牛被人割掉了舌头。这个案件听上去既奇怪又令人困惑,尤其是对于当时的包拯来说,更加扑朔迷离。包拯沉默片刻后,提出了一个让人难以理解的解决办法:“把牛宰了,看看凶手会不会现身。”这样一个看似无情、甚至残酷的决策,背后究竟藏着什么样的智慧呢?

包拯为何能做出这个看似不可思议的决定?他又是如何巧妙地识破犯人的诡计呢?

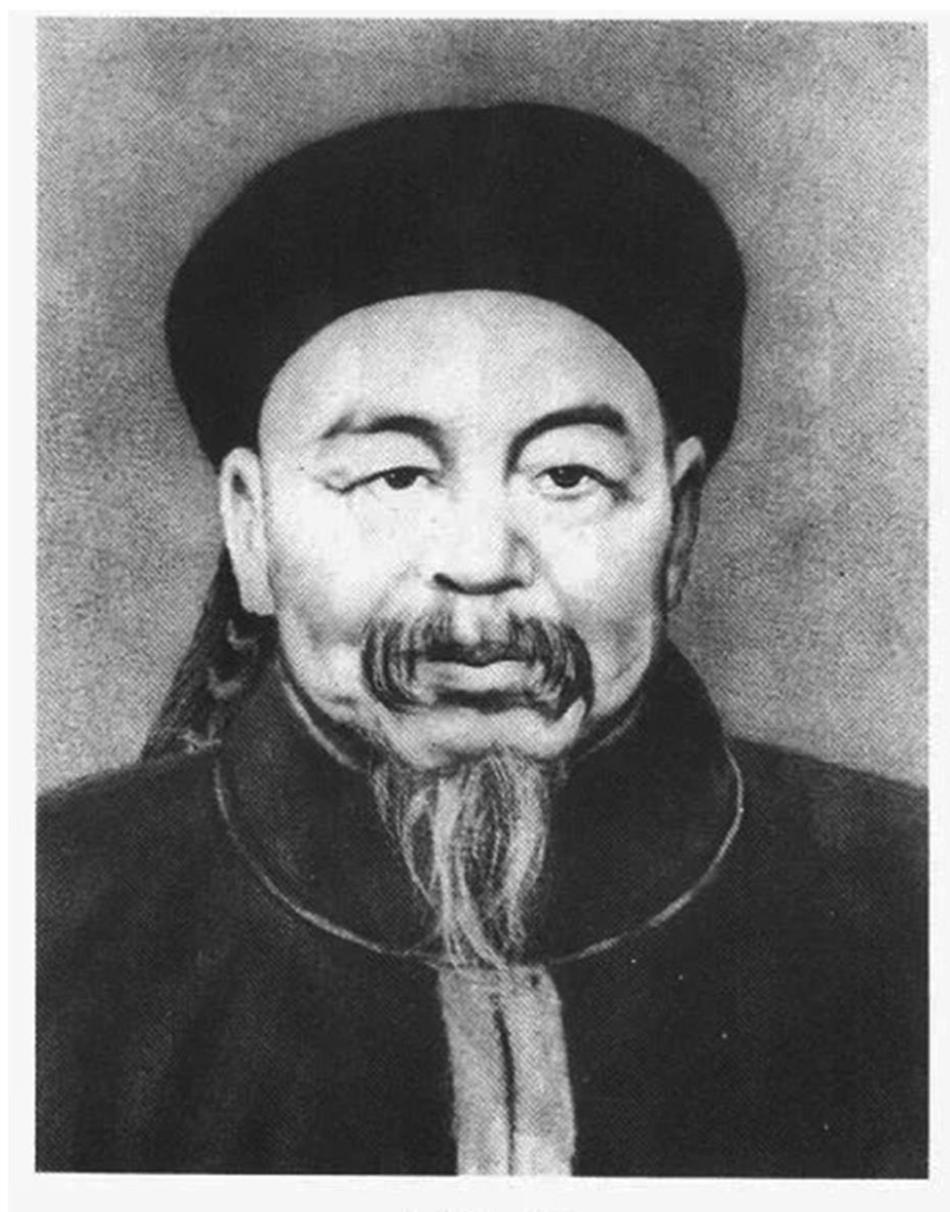

在宋朝安徽省怀宁县的一个官宦家庭中,包拯诞生了。他的父亲是朝中的进士,从小便将对儿子的期望寄托得极高。包拯天资聪慧,勤奋好学,尤其是在记忆方面表现出极其出色的能力,常常能过目不忘,背诵起经典文章时,总能令老师们为之惊叹。

然而,包拯并非仅仅是一个死读书的书生。他不仅对知识充满渴望,也常常走出家门,观察社会中的百态。他目睹了百姓的疾苦,也看到了地方官员贪污腐化的现象,这些经历深深地触动了他。年轻的包拯开始思考:为什么会有如此深刻的贫富差距?为何一些官员渐渐忘记了自己的责任?这些问题不断在他的心头萦绕,成为他后期为官的动力和信条。

包拯下定决心要成为一个非凡的官员。他暗自发誓:如果有机会进入仕途,一定要为百姓谋福祉,铲除社会上的不公不义。这个愿望激励着他坚持不懈地读书,最终在27岁时通过了科举考试,成为了进士,意味着他即将开启官场生涯。

然而,就在许多人都期待他开始仕途时,包拯却做出了一个出人意料的决定。他选择辞去官职,回到家乡照顾年迈的双亲。作为家中的独子,他深知父母对他的期望,但他却坚信孝顺是人伦根本。这一待,便是整整十年。十年间,包拯每天亲自为父母端水洗脚、煎药调理,照料他们的饮食起居。这种行为感动了整个村庄,成为了乡里乡亲口口相传的佳话。

在照顾父母的同时,包拯并没有荒废学业。虽然他的生活围绕着家务和父母,但他仍坚持学习,不断研究经典,积累知识。他还经常深入民间,了解百姓的疾苦,观察地方官员的施政情况,这些亲身经历为他日后步入仕途打下了坚实的基础。

包拯的孝心与才智,最终得到了朝廷的关注。他的名声传到了京城,许多人都称赞他不仅是一个孝子,还是一个极具潜力的清官。这种深厚的家庭责任感也让他在处理百姓事务时,格外细致与耐心。

在守孝期满后,包拯终于重返官场,被任命为天长县知县。他的到来,迎来了一个新的局面。县里积案如山,民众怨声载道,但包拯并未退缩。他凭借过人的智慧和坚韧的毅力,一个个案件得以顺利解决。

其中,有一个案件令包拯一举成名。一位农民报案称自家的牛被人割去了舌头,这对农民而言无异于致命打击,因为牛失去舌头后将无法进食,最终会死于饥饿。按照当时的法律,牛是农民的生计工具,随意伤害或杀害牛是极为严禁的。案件看似简单,但背后隐藏着复杂的谜团。

包拯并没有按照常规手段进行调查,而是提出了一个令人震惊的建议:让农民将牛宰杀,并将其肉贩到集市上。这一命令在当时看来近乎疯狂,但包拯认为,这正是破解案件的关键。或许,凶手就在暗中观察,看到牛被宰杀后,会忍不住现身。

果然,不久后,一个人匆匆跑到县衙,声称有贼人违反法令,在集市上公开宰牛售卖。包拯立刻命令将此人抓捕,经过审讯,真凶终于浮出水面。原来,告状之人和农夫有私人恩怨,竟想通过这种方式报复他。

这一案件的巧妙破解,使包拯的名声大振,百姓纷纷赞叹他的智慧和决断力。此后,包拯成为了天长县百姓心目中的“神探”,每当遇到难解的案件,人们都会向他求助。他的名字迅速传遍整个地区,被誉为“断案如神”的清官。

包拯的才智和清正使得朝廷对他刮目相看。宋仁宗甚至任命他为监察御史,掌管百官监察,职位极为重要。然而,包拯明白,在京城这种权力的中心,维护正义的难度要远远高于地方官场。

在这个新的岗位上,包拯毫不畏惧权贵,敢于揭发任何腐败行为。许多地方的官员甚至被他检举,并因而受到惩处。在他的努力下,朝廷清查了大量腐败案件,包拯因其无畏的正直,赢得了百姓的高度尊重。

其中,最为人称道的,是包拯揭发了三司使张方平的腐败行为。张方平是一位受人尊敬的官员,但包拯发现他利用职权大肆贪污,毫不犹豫地向皇帝上奏举报。此举不仅震动了朝野,也让许多权贵对包拯心生敬畏。

包拯的清廉与坚持,最终使他成为了民间的“青天大老爷”,一位真正为民请命的清官。他的故事广为流传,成为后世官员学习的楷模。