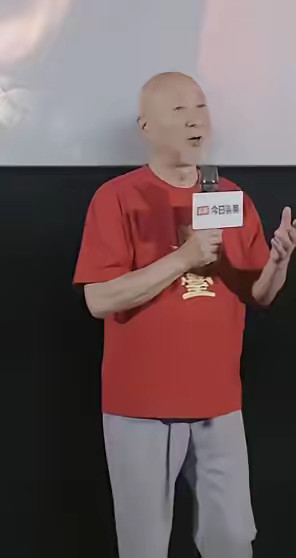

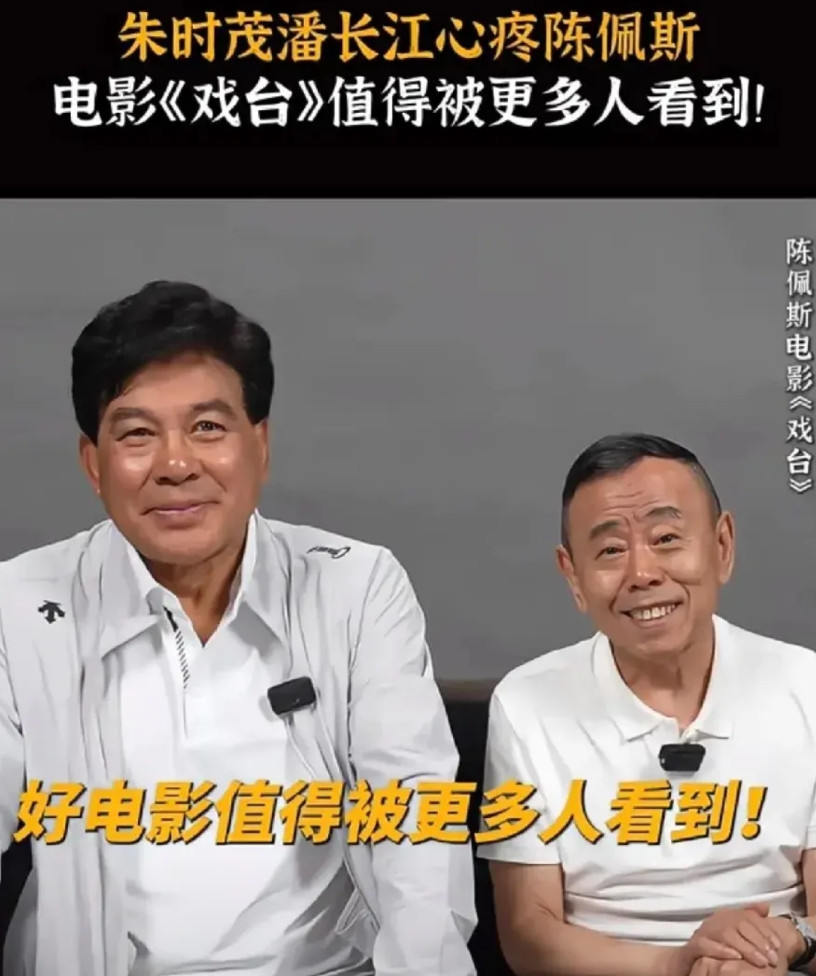

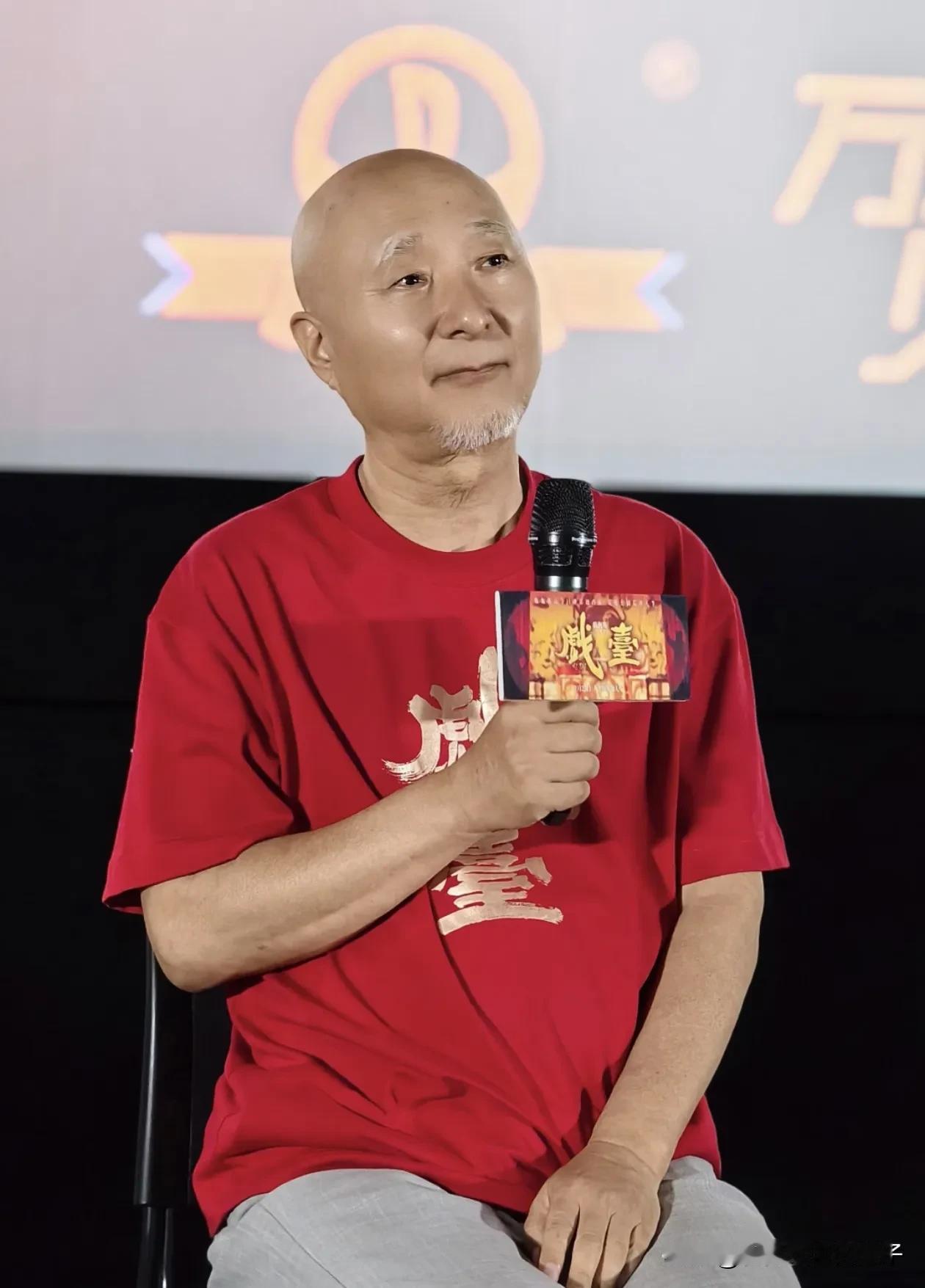

1亿成本,《戏台》票房逆跌冲5亿,陈可辛亏的钱,陈佩斯赚回来了。 在《南京照相馆》、《长安的荔枝》等大片云集的暑期档,《戏台》的开局毫不起眼,7.1%的排片率,大部分还是晚上十点半以后的午夜场。 有影院经理直言,年轻人追热门,这片子就当填个空。谁知,奇迹恰恰在被低估中发生:首日票房26万,第二天就跳到127万,第五天更是直接飙升至2910万。 次周票房环比上涨183%,如此逆势上扬的凶猛势头,上一次还是2017年的《摔跤吧!爸爸》。市场数据师们一片惊呼,陈佩斯这回不仅掀翻了戏台上的桌子,也掀翻了他们赖以为生的流量预测模型。 进一步看,这部电影的观众画像,与当下主流市场完全背道而驰。数据显示,《戏台》的观众里,40岁以上人群占比高达61%到72%,而二线及以下城市贡献了超过六成的票房。 影片海报上甚至直接标注“16岁以内,请到适龄年龄再来欣赏”,摆明了要将年轻的合家欢群体拒之门外,精准瞄准了那些对京剧和话剧有情怀、对世事有感悟的观众。 他当场又买三张票,第二天带全家二刷,沈阳工人文化宫影院,周六早八点场预售秒光,开场前大爷大妈们拎着保温杯,齐声合唱《定军山》。 成都和平影院的经理也发现,周末早场全被包圆,散场时中老年观众集体哼着片尾曲,保洁员收走了一地擦泪的纸巾。 在年轻观众中,《戏台》的评价却有些两极,有95后在豆瓣吐槽:“军阀砸场子那段,我爸笑到拍大腿,可我根本get不到京剧梗。” 可是在北京某高校的放映场,一位00后女生却哭湿了口罩:“看到戏班子被烧时,想起爷爷说他文革时偷偷护住戏服的往事。” 这种跨越代际的情感共鸣,恰恰源于影片对传统文化底蕴的坚守,以及对乱世中人性悲欢的细腻展现。 《戏台》的逆袭也绝非偶然,其背后是极致的成本控制和对艺术的真诚。影片总投资约1亿,相比同期动辄数亿的大制作,堪称节俭。 剧组在怀柔搭建的戏台景,仅花费3700万。黄渤的片酬,从最初谈的3000万,最后被陈佩斯以友情价砍到1000万。 影片的风格是陈佩斯一贯的“笑中带泪”,正如片尾曲所唱:“丹青难绘此间风华”,笑过之后,总有一丝悲凉。 片中不少神来之笔都是戏骨们的即兴发挥:黄渤醉酒骂军阀的戏,拍完才发现他真喝了半斤白酒;姜武饰演的班主下跪求情,头磕青砖的闷响,让年轻的场记当场泪崩。 陈佩斯用行动证明,真正的艺术家无需随波逐流。他当年因版权纠纷退出春晚,后又潜心话剧二十年。 如今71岁的他,带着抵押房产的凭证进组,在现场改戏时吼得比军阀还凶:“道具枪少个红缨?把我头上簪子扯下来挂上去!” 长沙某影院增设老花镜租赁,郑州影院将早场空调调高3度,上海更有经理琢磨起“卖票时搭售护心丸”的新财路。 市场的选择再清晰不过:《酱园弄》场均人次只有惨淡的11人,而《戏台》却高达58人。广州有影院干脆把《酱园弄》的黄金场直接换成了《戏台》,经理苦笑:“晚九点《酱园弄》厅里就仨观众,隔壁《戏台》过道都站满了人。” 对于欢喜传媒,这更是一场绝处逢生的胜利,《酱园弄》亏损过亿,公司摇摇欲坠,而《戏台》以1亿成本创造了1.2亿净利润,完美对冲亏损,将公司从悬崖边拉了回来。董事会提议给陈佩斯包个大红包,他却摆摆手:“钱留着培养青年戏曲演员。” 《戏台》的成功会给未来的中国电影市场带来什么长远影响?它会让资本和创作者重新审视“下沉市场”和“银发市场”的巨大潜力,打破过去只唯年轻观众马首是瞻的单一逻辑。 它证明了“内容为王”并非一句空话,扎实的剧本和精湛的表演,即便没有顶级流量加持,依然能创造商业奇迹。 它可能会鼓励更多像陈佩斯一样坚守艺术理想的创作者,敢于尝试非主流题材,用匠心对抗浮躁。 有的网友认为“戏台,如果作为春节档的贺岁大片肯定会火的不得了。 放在暑假期有点不合时宜,因为孩子们是看不懂,家长们又没时间。 不过大多数退休老人会去电影院支持陈佩斯的!” 除此之外还有网友觉“只为陈老师,不能让那些忘八旦看笑话,如票房不行,我还会去看几次!”