目睹丈夫阵亡,她悲愤交加,为了不让丈夫的遗体落入敌手,她端起机枪,对着冲上来的鬼子扫射,十几个鬼子应声倒地,子弹打光了,她抓起身旁的刺刀,冲向了蜂拥而至的鬼子…

夜色如墨,丽水城外,战鼓声与炮火交织,空气中弥漫着硝烟和血腥的气息。1944年8月的这个深夜,城墙下,蒋梅紧握一杆机枪,泪水模糊了视线,丈夫彭学儒的遗体就躺在不远处的城隍庙。她咬紧牙关,低声呢喃:“你守了这座城,我来守你。”枪声骤响,火光照亮了她决绝的面容。这一刻,她不是妻子,而是战士。

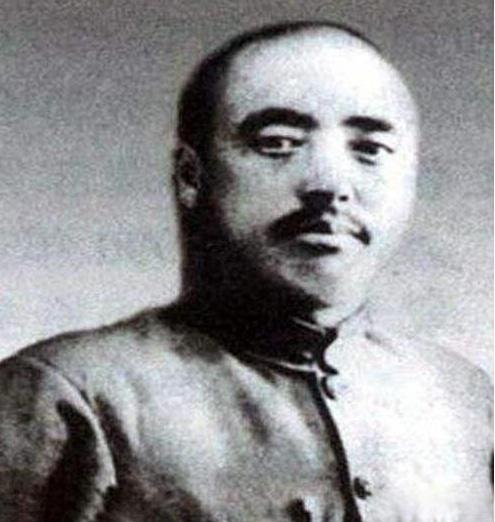

1944年的丽水,浙江的临时省会,承载着抗战后方的命脉。这座小城,山川环抱,却在日军的铁蹄下岌岌可危。国民革命军88军21师63团,奉命死守此地。团长彭学儒,陆军学校出身,久经沙场,他的部队被誉为“英雄铁军”。然而,这一次,面对日军上万人的攻势,他手下仅千余名将士,力量悬殊,注定是一场血与火的死战。

战场的残酷,从日军的第一波攻势便显露无遗。城外浮桥被尽数砍断,彭学儒站在城墙上,目光如炬,指挥部下依托地势顽强抵抗。白云山的西麓,炮火轰鸣,尘土飞扬,日军如潮水般涌来,却一次次被63团的火力击退。战士们用血肉之躯,守住了每一寸阵地。城墙上,弹痕累累,彭学儒亲手操枪,精准点射,十余名日军倒在他的枪口之下。

然而,战争的转折往往来得猝不及防。白云山西面,负责防守的二营营长赵楚皓,竟在日军投放毒气弹时不战而逃。深夜,叛徒引路,日军从无人防守的缺口攀墙而入,直扑城内。不到两小时,喊杀声已逼近城隍庙,彭学儒的指挥部所在地。他率领警卫拼死突围,子弹在夜空中划出刺眼的弧光。最终,他与部下被困庙中,敌人的火力如狂风暴雨,彭学儒倒下了,血染长衫,手中仍紧握着手枪。

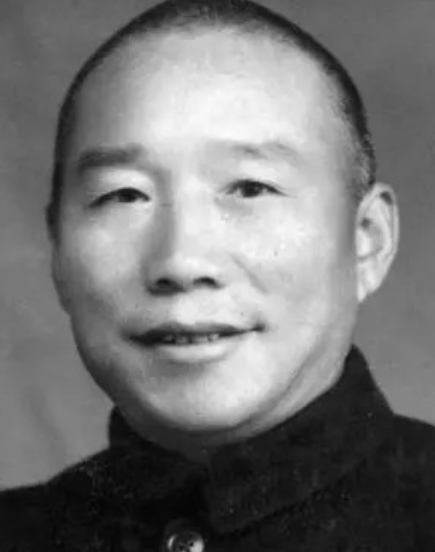

消息传到后方,蒋梅的世界仿佛崩塌。她与彭学儒伉俪情深,抗战以来,她随军南征北战,学会了射击与战术,只为在丈夫身旁多一份守护。此刻,丈夫的牺牲如刀割心头,她却没有时间悲伤。伤兵们护送她来到城隍庙,彭学儒的遗体静静躺在那里,脸上还带着未散的杀气。蒋梅跪下,轻轻擦去他脸上的尘土,低语:“你守国,我守你。”

她站起身,换上军装,接过一挺机枪。伤兵劝她撤离:“嫂子,快走吧,留得青山在!”蒋梅却摇摇头,目光坚毅:“他为国捐躯,我岂能独活?”她转身走向战场,火光映红了她的背影。

战场上,蒋梅如一团烈焰。机枪在她手中咆哮,火舌吞吐,冲上来的日军应声倒地,十余人命丧当场。子弹耗尽,她抓起刺刀,冲入敌群。日军起初试图生擒这个看似柔弱的女子,却未料到她的凶猛。刀光闪烁间,四名日军被她亲手砍倒。她的身影在敌阵中穿梭,动作迅捷而决绝,仿佛要将所有的悲愤化为杀敌的力量。

然而,敌众我寡,日军很快将她团团围住。蒋梅力竭而亡,血染战场。她的牺牲震撼了敌人,日军将领甚至下令厚葬彭学儒夫妇,并为蒋梅立碑,题为“女战神”。据《日军对华作战纪要·日本投降前之派遣军》记载,这位女子的英勇令日军将士为之动容,她的传奇被写入战史。

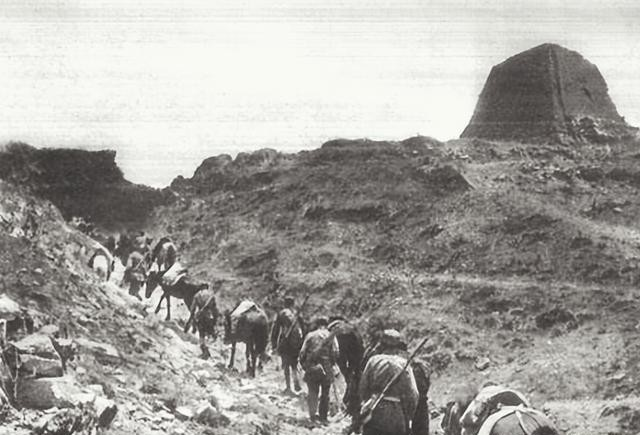

丽水战役是1944年日军“浙赣战役”的一部分,旨在摧毁中国东南的抗战力量。日军第13军团以缙云为跳板,进攻丽水,企图打通浙赣铁路。63团的顽强抵抗,虽未能守住丽水,却成功拖延了日军攻势,为后续松阳地区的反击争取了时间。

彭学儒与蒋梅的故事,虽在史料中记载较少,但他们的牺牲体现了中国军民在抗战中的不屈精神。蒋梅的“女战神”称号,不仅源于她的勇猛,更因她以女子之身,展现了超越性别的抗争力量。

硝烟散尽,丽水城的断壁残垣在晨曦中沉默。彭学儒与蒋梅的牺牲,如同无数抗战英烈的缩影,刻进了中华民族的血脉。他们的名字,或许不被所有人熟知,但那份为国为民的决绝,永远是这座城池不倒的脊梁。

丽水战役虽以失利告终,但63团的英勇抗击极大消耗了日军有生力量。据史料统计,日军在丽水战役中伤亡数千人,未能如期推进浙赣铁路的控制计划。蒋梅的传奇,不仅在日军战史中留痕,也在当地民间口口相传。

1945年抗战胜利后,丽水人民为纪念牺牲的将士,举行了盛大的悼念仪式,云和县档案馆至今保存着当年的记录。 这样的故事提醒我们,抗战胜利的背后,是无数如彭学儒与蒋梅般普通人用生命书写的史诗。

用户16xxx63

英雄儿女[赞][赞][赞]

115师 二彪子彪哥

巾帼不让须眉,好样的。

用户10xxx08

巾帼英雄,民族英雄,千古英烈,万古留芳。

風清雲淡

为我华夏英烈志敬!