崇祯十四年(1641年)发生的松锦之战,以明军的彻底失败告终,这一失利直接导致了整个辽东防线的崩溃。尽管明军在兵力上占有绝对优势,但全军覆灭的结局却暴露出一个严峻的事实:当一个政权腐朽到极点时,任何外部力量都无法挽救其命运。

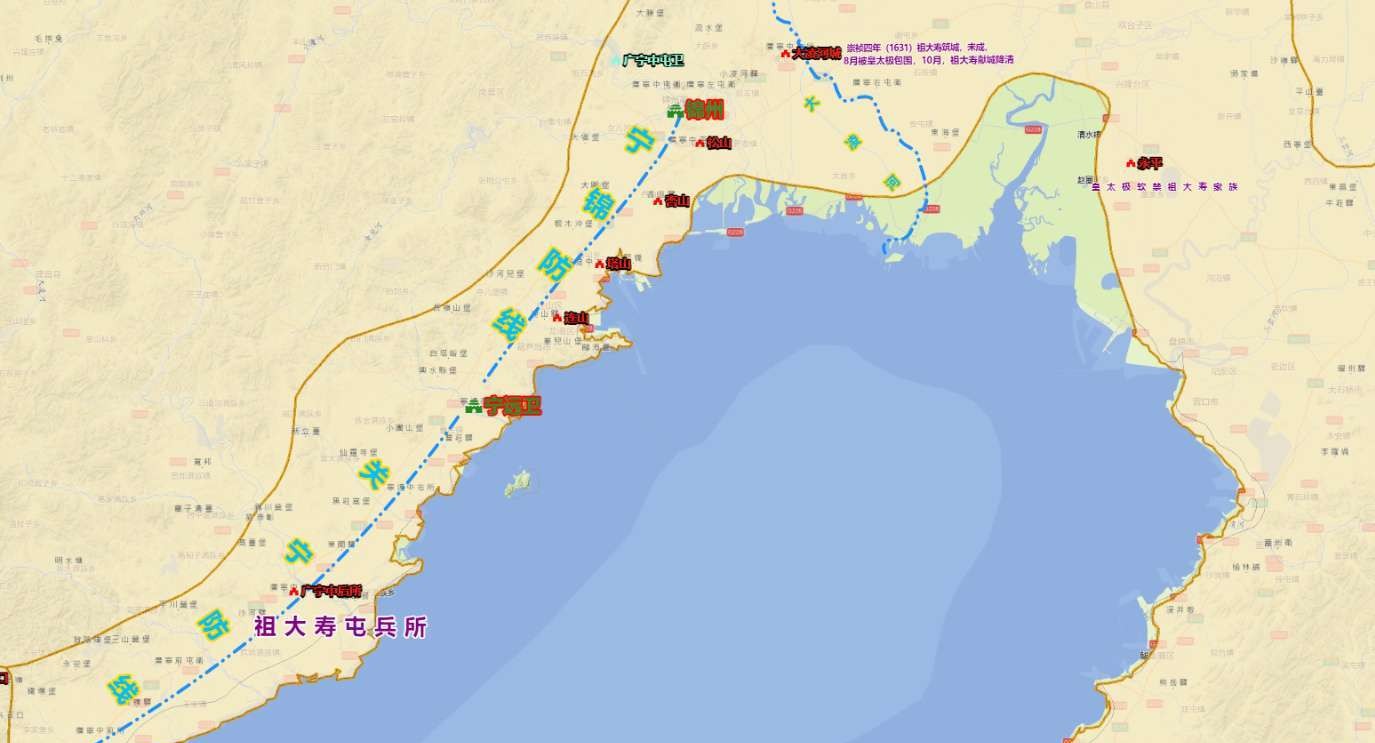

早在天启年间,孙承宗便曾担任辽东督师,与袁崇焕携手建立了关宁锦防线。凭借着稳扎稳打的战略,明军成功将防线延伸至后金的腹地。依照当时的军事态势,这条防线如果继续完善,或许不久后努尔哈赤将会陷入困境,甚至头破血流。

然而,尽管防线拥有强大的支撑,明朝的政治中心却在暗流涌动之中腐化衰败。孙承宗和袁崇焕的努力半途而废,而不断爆发的农民起义也使得明朝不得不将更多的精力转向内部的动乱,忽视了对外的防线建设。随着时间的推移,清军开始虎视眈眈,力图突破这一重要的关口。而此时,锦州作为关宁锦防线的前哨,成为了清军入关的关键之地,祖大寿被任命为驻守此地的总兵。

崇祯四年,皇太极曾通过软禁祖大寿家人,企图逼迫其投降。然而,祖大寿巧妙地诈降,使得皇太极未能如愿。至崇祯十一年,皇太极决定采用分兵三路的策略,对明军进行全面侵扰。祖大寿在锦宁防线迎击了清军的济尔哈朗和多铎,取得了一定的战果。尽管如此,皇太极仍然不死心,多次向祖大寿发出劝降信函,然而都被他一一回绝。皇太极深知,单靠强攻未必能够顺利突破,于是他改变了策略,决定学习明军的稳打稳扎,通过长期围困来迫使祖大寿投降。

经过一段时间的准备,清军终于在崇祯十四年三月发起了猛烈的南下攻势,将锦州团团围困。祖大寿急忙向朝廷求援,声称城中粮草只够支撑一个月,若锦州失守,整个关宁锦防线将不复存在。

对于大明来说,关宁锦防线就是生死存亡的关键。崇祯皇帝迅速作出反应,决定从河南战场撤回洪承畴,任命他为蓟辽总督,率领八总兵及十三万大军急赴锦州支援。然而,洪承畴抵达前线后,发现局势远比他预料的更加严峻,迫不得已,他向朝廷上报了情势并建议采取稳打稳扎的方式。

兵部尚书陈新甲接到报告后,态度愤怒,他认为稳打稳扎等于拖延战机,根本不可能在当前情况下奏效。他强烈要求洪承畴立刻行动,速战速决,确保战事能够尽早解决。崇祯帝也在此时焦急不已,他对洪承畴的建议不以为然,督促其迅速增援锦州。面对此命令,洪承畴虽然心中有疑虑,但作为主将,他不得不服从朝廷的指令。

速战速决虽然能够节省开支,但往往也容易陷入敌人设下的围点打援之计。尤其是明军远道而来,面临补给困难、地形不熟等问题,局势十分复杂。尽管如此,洪承畴依然不得不带领军队踏上了艰难的增援之路。7月26日,洪承畴在宁远城誓师,带领大军急行120里,终于抵达了锦州南部的乳峰山。这座山地处锦州与松山之间,成为了明军增援的战略要地。

然而,清军并没有给明军丝毫喘息的机会,迅速发动了猛烈的反击。令皇太极没有料到的是,明军尽管处于劣势,但他们表现出了出乎意料的顽强抵抗。尤其是吴三桂的部队,作战异常英勇,一度令清军陷入困境,几乎被全线击溃。这一转折极大地鼓舞了明军士气,尽管如此,皇太极并没有放松警惕,他亲自指挥调兵遣将,迅速调整了战术。

皇太极迅速意识到,明军的薄弱环节出现在后方补给线上,于是下令清军从西边开始挖壕堑,计划切断明军的补给线。清军在没有受到任何干扰的情况下,以惊人的效率挖掘出了三道壕堑,每道长达50里,深三米,宽度狭窄得连一只脚都无法通过。洪承畴察觉到这一变化后,决定突破壕堑,但清军早有准备,堵住了明军的一切突围路线。

与此同时,清军还派遣了精锐部队悄无声息地潜入塔山,占领了明军的粮库。阿济格带领的部队趁着海水退潮的时机,抢掠了笔架山的十二座粮仓。粮草的失窃对明军来说是一次沉重的打击,士气迅速崩溃,战士们纷纷产生逃跑的念头。面对粮食只剩下三天的现实,洪承畴只能做出决战的决定。

然而,明军的内部分歧和指挥层的混乱让局势变得更加复杂。监军张若麒与其他高级指挥官之间的矛盾不断加剧,最终导致了大规模的逃亡。许多总兵不再听从洪承畴的指挥,开始各自为战,甚至在敌军的压力下提前逃离战场。大同总兵王朴更是在战斗开始前一夜便悄悄溜走,导致整个战局迅速失控。清军像猎人一样开始追击逃散的明军,接连获得胜利。

随着局势的进一步恶化,洪承畴和其他明军将领被迫撤退。经过一番恶战后,松山最终失守,洪承畴被俘,而锦州也在随后的几天内宣告沦陷。随着锦州、松山的陷落,关宁锦防线彻底崩溃,明朝的辽东防线一片狼藉。此次战役的明军损失惨重,《清史稿》记载死伤五万人,俘虏数目则难以统计。即便如此,从残存的明军来看,最终仅有不到四万人的兵力能够撤回山海关,其他大部分都已经死伤或被俘。

松锦之战的失败,成为了大明王朝衰落的又一标志。