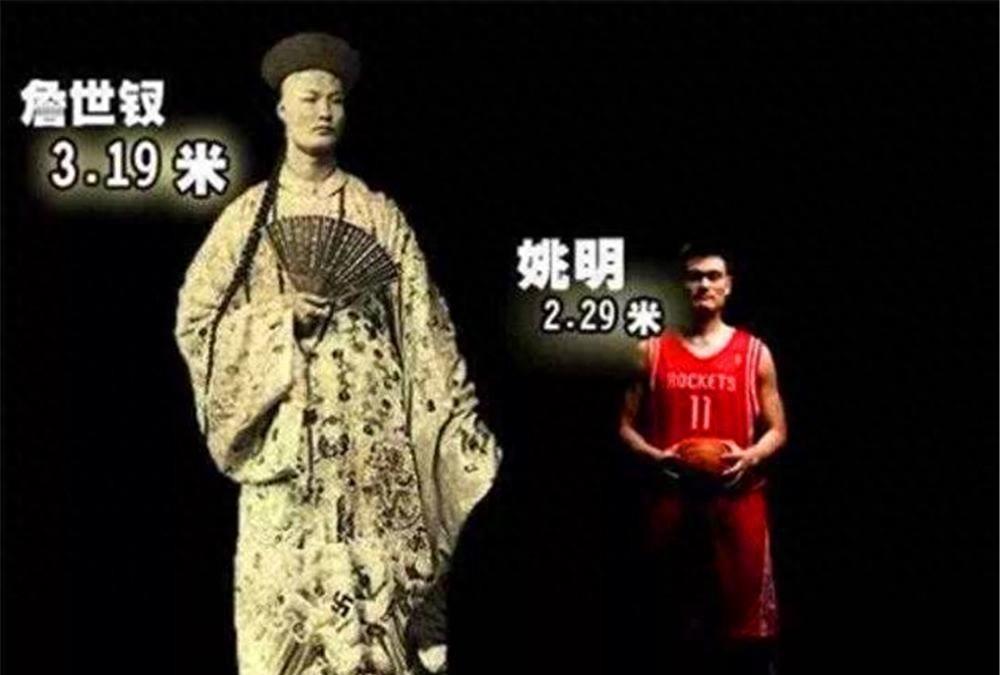

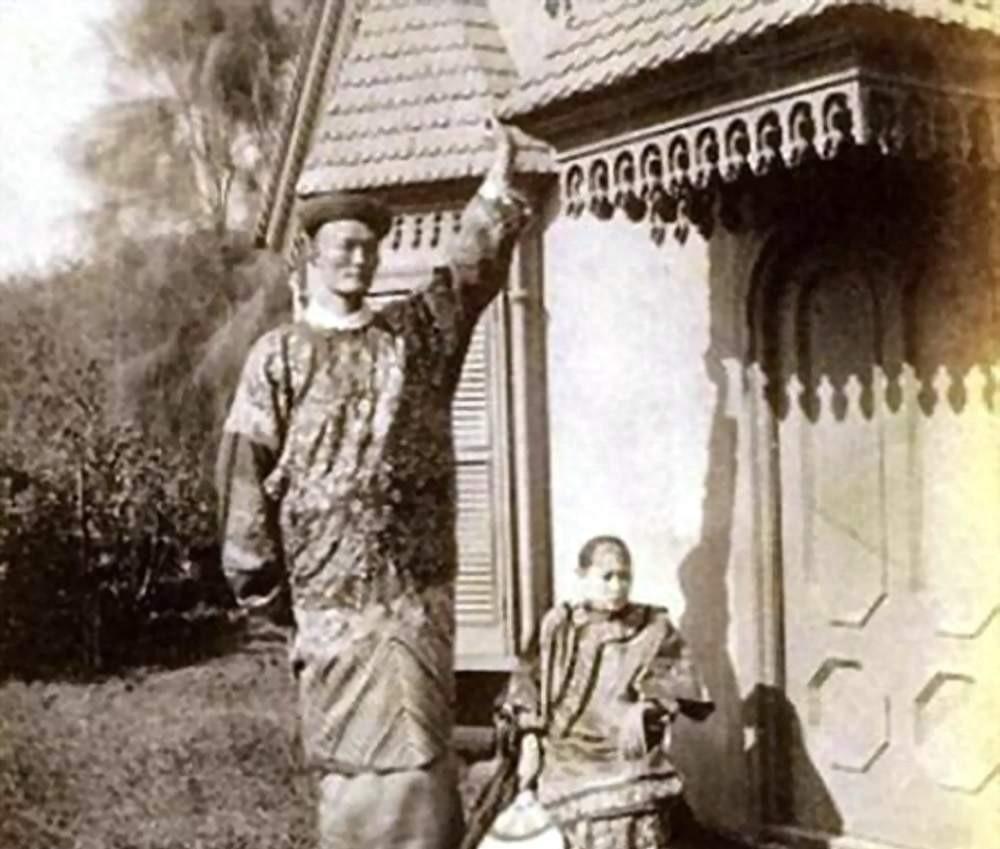

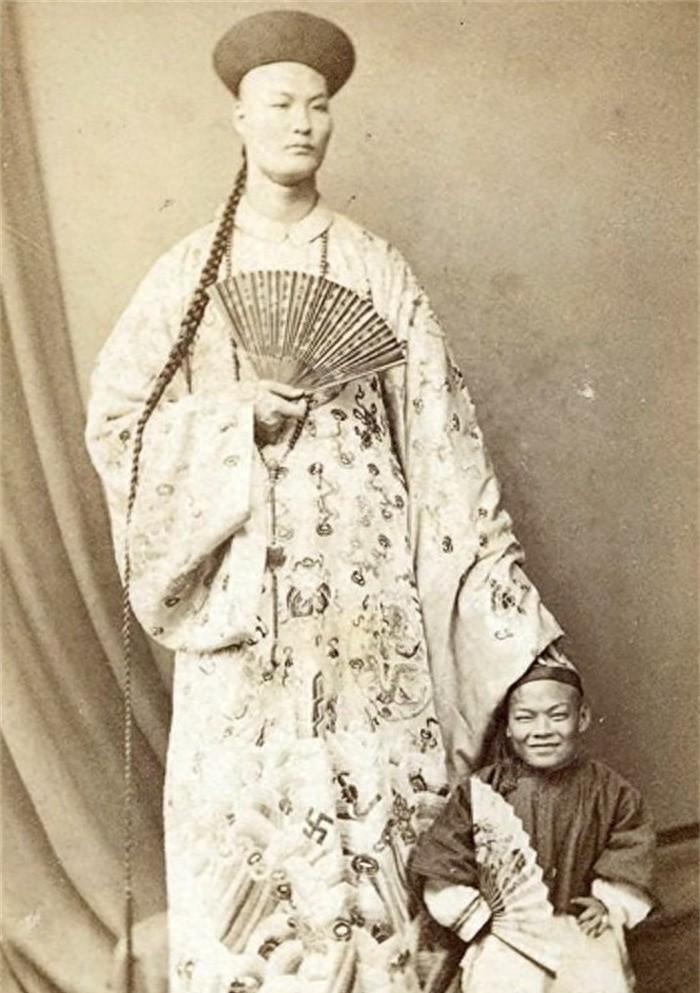

清朝巨人詹世钗,身高3米19娶英国妻子,如今子女现状如何? “1904年的一个夏夜,上海北苏州河码头的工头抬头嘟囔:‘这位兄弟,你到底吃什么长大的?’”灯火把那道影子拉得更长,周围挑包的工人干脆停下活计,只为看个究竟。那人正是江西婺源走出来的詹世钗,年仅二十出头,却已高得惊人,据说足有三米一九。 把时间拨回到1883年阴历八月,婺源山村灯火稀疏。詹家二儿子出生不到三个月,个头却赶上了普通一岁孩童,乡人啧啧称奇。七岁那年,他已能在祠堂的横梁上轻松挂灯笼;十岁时与清兵的“偶遇”让他第一次意识到身高不只是负担。那天两名征粮士兵踹门闯入,抬头便对上一个吓人的“擎天柱”,落荒而逃。母亲拉着他连连道:“吓跑他们就好,别出手。”少年只憨憨地点头,却悄悄在门后刻下一行小字——“能护家,足矣”。 清廷步入甲午战败后的低潮,乡里再难容得下壮汉的胃口。1902年,兄长詹世标在上海谋到搬运活儿,便写信要弟弟进城。上海滩铺天盖地的洋行招牌、蒸汽汽笛,让兄弟俩目不暇接,也让他们明白“巨人”在这里可能意味着生计。詹世钗力气大,却不懂讨价还价,只拿最累的活。一次搬墨汁,他单手扛起两百斤木箱,被一位英国茶商威尔逊撞见。威尔逊愣了好半天,随口来一句:“He must be the tallest man in the East!”随后提出高薪邀请到租界里“做展示”。听着像诱惑,更像赌博。 不得不说,当年的人口买卖灰色得很。詹兄弟商量一夜:留村无田,做苦力无期,不如抓住机会。1904年初,詹世钗随威尔逊乘邮船去香港、再到加尔各答,最后抵达伦敦。一路“巨人秀”赚足眼球,也赚足门票,洋主子每到一站都把他登记成“东方巨人詹·史考特”,甚至替他办了英国国籍。那一年伦敦《每日邮报》在“怪奇栏目”里刊出他的侧影照片,引得市民排队围观。媒体浮夸,票房可观,而他只能吃巨量牛排补充体力,衣服更是量体裁剪,一套大衣足够做四件普通人外套。 有意思的是,命运往往在戏台边突然拐弯。1907年的伯明翰巡演后台,一位名叫艾莉森·海伍德的护士给他包扎被舞台道具擦破的膝盖。女孩抬头对他微笑:“伤口不重,别担心。”这一句中文生硬却温柔,瞬间击中了巨人内心最柔软的角落。原来艾莉森曾在伦敦华侨学校学过半年国语,她好奇也敬重这位东方男子。他们用蹩脚的双语聊工作、聊家乡,聊天数月后决定登记结婚。大个子写信告知母亲,老人只回一句:“国远心近,莫忘本。”朴实无华,却让他在婚礼那天红了眼圈。 1910年,夫妻俩随巡演转到巴黎、柏林,后来詹世钗提出停演回国探亲。威尔逊心疼摇钱树,却拗不过这位“长城般的伙伴”,索性以退为进:你回中国顺带帮我拓展“茶叶生意”。于是,同年冬天,他们回到婺源。乡亲一见“巨人带洋媳”,先愣后喜,孩童排队跟他比个头,艾莉森则在祠堂空地教ABC,一时间热闹得很。 短暂乡居后,詹世钗又携妻子北上上海。凭借双语和名气,他在公共租界的英商行当搬运主管,一份体面差事,每月十几磅工资,还包房子。1912年长子詹泽纯出生,注册在英国驻沪领事馆。孩子继承了父亲的高基因,却收得多,只长到一米九二。这在球场挺能打,却远不到“怪物”级别。 进入1920年代,北洋军阀混战,经济反复。詹世钗担心外人再度觊觎家人安全,决定内迁。1923年,他在杭州买了小院安家,让妻儿女——二女儿詹爱琳那年刚满七岁——享受相对平静的生活。他自己仍隔三差五往返沪杭之间处理业务。乡邻打趣:“这位詹先生站在船头就像一根旗杆,风一吹就知道船还没靠岸。” 遗憾的是,1928年冬天,詹世钗在搬运一批大茶箱时不慎滑倒,因身躯过重压到胸腔,当夜离世,年仅四十五岁。消息传到各家报纸,标题千篇一律——“东方巨人谢幕”。妻子带着两个孩子守灵七日,之后把骨灰送回婺源老宅安葬。关于他的身高究竟是三米一九还是三米零五,一直没人给出医学报告,乡亲却说“够到屋檐”已足以说明一切。 那詹世钗的子女后来怎样?长子詹泽纯因通晓两国语言,1936年进入英国驻沪领事馆做翻译,战乱年代颠沛流离,1949年离开公馆后被上海外事部门聘为口译顾问。据同事回忆,这位一米九多的老先生脾气温和,喜欢在走廊教新人发“th”音。上世纪七十年代他移居香港,最终在1989年病逝,终年七十七岁,膝下无子,留下那把定制高背椅成了遗物。 次女詹爱琳一直随母亲在杭州生活,成了当地最早一批英语教师。她嫁给浙江大学一位机械系助教,日子虽不富裕,却颇安稳。1992年杭州日报做“老杭州英语人”专访,她笑言:“父亲是巨人,我只想做普通人。”她无子女,2001年弥留时把父亲当年从伦敦带回的怀表捐给了婺源博物馆,如今仍在展柜里静静走时。 艾莉森·海伍德则在1965年去世,葬于杭州玉皇山公墓,墓碑中英双语并列,落款刻着“敬爱丈夫詹世钗”。当地老人偶尔带孙辈去看,说那是“洋奶奶和中国巨人永恒的家”。