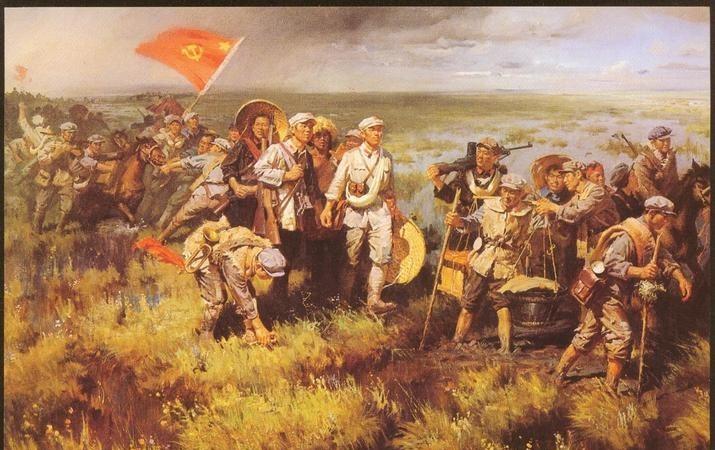

1955年全军授衔之前,刘少奇坚持反对给陈毅授元帅军衔,周恩来听闻此事,立马写了封信,为什么陈毅能被授予元帅军衔呢? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1955年的中国,一场旨在军队正规化的授衔,却在最高决策层掀起了一场不小的风波,这不仅仅是给浴血奋战的将领们一份荣誉,更是一次对“功勋”与“职位”的重新定义。 当一份初步的元帅名单摆上案头时,谁也没想到,党内二号人物“刘少奇”会站出来,对其中一个人选提出尖锐异议,险些让名单推倒重来,而这场核心是“陈毅。” 授衔的念头,源自朝鲜战场的现实困境,“彭德怀”从前线传回报告,志愿军没有军衔,与朝鲜人民军联合作战时指挥混乱,效率低下。 说白了,战场上分不清谁大谁小,仗就不好打,毛主席因此在1952年决定,要建立军衔制度。 到了1955年正式评定,一条基本原则也定了下来,已经离开军队到地方工作的同志,原则上不再授予军衔,刘少奇、周恩来等人身体力行,主动退出了评定。 可问题就出在陈毅身上,当时的陈毅,职务是国务院副总理,主抓外交、政法与文化,已是标准的“政府官员”,按照那条“离开军队不授衔”的原则,他似乎理应不在元帅之列。 刘少奇的反对意见也正是基于此,在他看来,军衔制度要的是严肃性,是“对岗不对人”,规矩既然立了,就不能因为地位特殊就开口子,否则制度就成了一纸空文。 而在刘少奇心中,真正该被授予元帅的,是“粟裕”那样的纯粹军人,粟裕战功彪炳,是华东野战军公认的战神,从井冈山的小兵一路打到总参谋长,靠的是一场场硬仗,而非资历或山头。 刘少奇认为,在元帅名单里,必须有这样一位能代表解放军最高实战水平的将领,这才是对军事专业的最大尊重。 然而,周总理算的,则是一笔更大的政治账和历史账,他火速致信中央,力挺陈毅,周总理认为,评军衔不能搞机械的“一刀切”。 陈毅这个名字,远不止他个人,他代表的是一段不可或缺的革命历史。 在井冈山时期,他是红四军的创始人之一,红军主力长征后,他奉命留在南方,在国民党的重重围剿中撑起了南方三年游击战争的旗帜,为革命保留了火种。 直到抗战爆发,他又一手组建新四军,成为中央插入华中敌后的战略尖刀,在解放战争中,作为华东野战军的司令员兼政委,陈毅更是坐镇中军、稳定后方的“定盘星”。 周总理进一步指出,把陈毅的名字从元帅名单中拿掉,不仅是对他个人的不公,更是对整个南方红军游击队和新四军历史功绩的变相削弱,这笔历史账,不能不算。 除此之外,新中国的外交工作刚刚起步,陈毅作为外交部长,如果同时拥有元帅军衔,在与各国军政要员打交道时,分量自然不同。 周总理甚至搬出了苏联的布尔加宁元帅为例,说明党和国家的高级领导人身兼军职与政务,恰恰是出于国家战略全局的考量。 就在高层为此争论不休时,另一位主角粟裕却显得格外淡然,他对授衔这事儿看得很开,从不争抢,他几次三番向毛主席表示,自己资历尚浅,能评个大将就心满意足了。 粟裕心里清楚,军衔太高,难免引人议论,他不想卷入这些是非,比起肩上多一颗星,他更关心军队的现代化,这种超然的态度,与高层的激烈争论形成了有趣的对比。 最终,决定的还是毛主席,他看过了周总理的信,也了解粟裕的态度,在原则的刚性与政治的柔性之间,找到了一个平衡点。 陈毅的元帅军衔保留,这既是对历史的尊重,也是现实政治的需要,而粟裕,则被授予大将军衔,并且位列十大大将之首,以此表彰他无可争议的赫赫战功,也顺应了他的个人意愿。 1955年9月,十大元帅的名单最终尘埃落定,这场风波,并未在高层留下芥蒂,陈毅继续在外交舞台上为共和国开疆拓土,粟裕则将全部心血投入到国防建设中。 回过头看,这次授衔争议,其实是新生政权在制度建设初期必然会遇到的碰撞,它深刻地揭示了,在一个从革命战争走向和平建设的国家,如何在革命功劳、军事专业性、政治代表性与国家战略之间做出权衡。