李显龙,作为新加坡政坛的资深人物,可以说是极具影响力的政治领袖之一。生于1952年的他,早年便受到其父李光耀的熏陶,注重知识和能力的积累。1970年,李显龙前往剑桥大学攻读数学专业,并于1974年以一级荣誉学位毕业。此后,他继续在哈佛大学深造,获得公共管理硕士学位。李显龙的职业生涯也充满传奇色彩。1971年,他加入新加坡武装部队,从一名普通士兵起步,逐渐晋升为准将,并一直服务到1984年退役。在新加坡建国初期,李显龙参与了许多关键性的国防事务,积累了丰富的经验和领导力。退役后,他迅速转向政界,并于1984年成功当选为议员。1990年,李显龙晋升为副总理,而在2004年,他接替父亲李光耀成为总理,并一直在这一职务上坚持工作,直到2024年卸任。在他的领导下,新加坡经历了重大的经济、金融、教育改革,使国家从一个以港口贸易为主的小国,逐步发展成亚洲的金融中心。2008年全球金融危机爆发时,李显龙领导新加坡采取了一系列经济刺激计划,成功稳定了国家经济。而在全球新冠疫情爆发期间,他协调了疫苗的采购和分发,使得新加坡的恢复速度远超周边国家。卸任总理职务后,李显龙转任国务资政,继续为政府提供建议,但已不再直接参与日常治理。

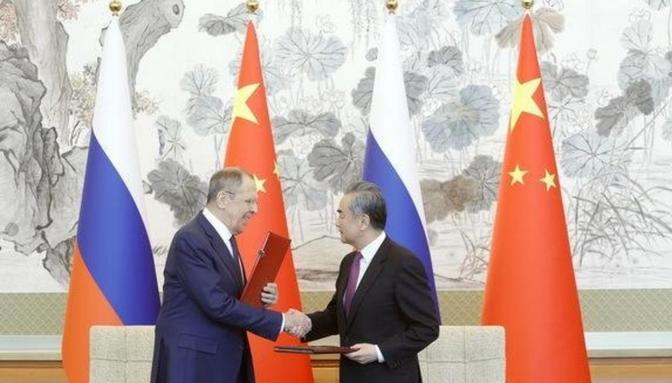

在国际外交方面,新加坡由于其特殊的地理与政治地位,常常需要在大国之间寻找平衡点。李显龙的外交风格则充满了灵活与务实,他始终秉持中立,不轻易站队,力求避免得罪任何一方。他的外交策略体现了新加坡在中美两大强国之间维持独立自主的外交政策,既力图维护与中国的良好关系,也在美中竞争的背景下维持与美国的友好往来。

2023年10月5日,在亚洲前瞻峰会的闭幕式上,李显龙的言论引起了广泛关注。此次峰会的主题聚焦于李光耀的世界观,并讨论了亚洲的未来。李显龙出席并参与了关于中美关系特别是台湾问题的对谈。在会上,他首先强调了一个中国原则的重要性,并指出几乎所有国家都承认中华人民共和国是唯一合法政府,台湾与中国大陆的联系应当保持非官方性质。这一表态,无疑为维持两岸现状提供了理论支持。李显龙明确表示,若将台湾问题与乌克兰危机作类比,暗示台湾是需要保护的一方,而大陆则是错误的一方,这样的做法会严重颠覆国际共识,带来不必要的风险。他进一步指出,台湾并非联合国成员国,不能简单地将台湾问题与乌克兰问题相提并论。李显龙批评西方的“民主对威权”的二元对立框架在台海问题上不适用,因为一中原则早已成为全球普遍接受的共识。

此外,李显龙还提醒与会者,台海问题涉及大陆、台湾和美国三方,任何误判或意外都可能导致更严重的后果。他举例提到2001年中美南海撞机事件,表示当时两国几乎擦枪走火,现在的国际局势更加紧张,类似的意外可能带来无法预见的后果。因此,他提到,新加坡作为一个第三方国家,必须保持中立,避免让中国感觉自己被世界孤立,同时也要避免表面上的中立掩盖实际的反华立场。

会议期间,一位记者询问了李显龙对即将召开的11月旧金山APEC峰会的看法,特别是关于中美高层接触的可能性。李显龙表示,中国应展现善意,理解美国对中国崛起的担忧。中国在融入全球体系时需要作出一定的调整,而美国也应当对中国崛起的现实有所适应。他认为,二战后美国主导亚洲的局面已经持续了近80年,若中国能够以类似的方式为地区的繁荣做出贡献,亚洲的未来将更加稳定与繁荣。李显龙的这一言论含蓄而深刻,既肯定了一个中国原则,也提出了美国主导地位的现实,呼吁中国在崛起过程中做出必要的妥协。然而,这番言论在国内引发了争议,有人认为新加坡的立场偏向美国,但李显龙的外交一贯务实,小心翼翼地在中美之间保持平衡。

从更广的背景来看,李显龙的观点反映了亚洲大多数国家的立场。近年来,中美关系愈发紧张,从贸易战到科技战,再到台海摩擦,外部环境的变化使得许多亚洲国家深感困扰。新加坡和东南亚其他国家,如印度尼西亚、马来西亚等,虽然希望从中美两国之间获益,但不愿公开选边。李显龙对中国的期望是,希望中国能够更加融入现有的全球体系,遵守国际规则,尤其是像WTO这样的多边组织规则。然而,中国则认为现有的国际体系对其不公,推行的“一带一路”倡议和亚投行正是为了建设一个更加公平的全球经济体系。