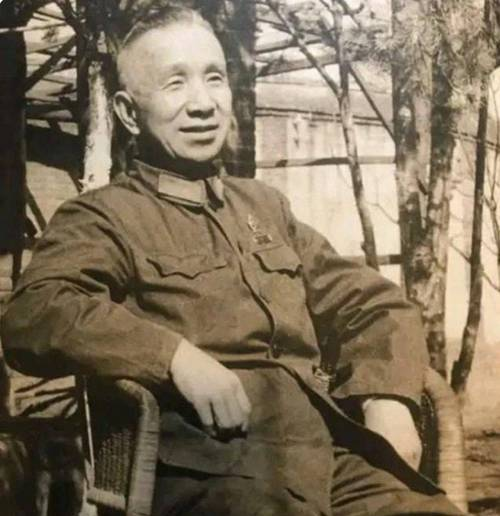

1948年11月3日深夜,国军师长戴炳南叫醒阎锡山后,说:“黄军长要向共军投降,还说要袭击绥署,将你活捉。” 那天深夜,一个电话打进了太原绥靖公署,国军师长戴炳南语气急促,非要叫醒已经入睡的阎锡山,他带来的消息,足以让整座太原城天翻地覆:“黄军长要向共军投降,还谋划袭击绥署,活捉您!” 彼时的太原已是孤城一座,解放战争进入尾声,国民党在北方战场一败涂地,阎锡山苦心经营数十年的山西,也只剩下太原这最后一个据点,城外解放军围得水泄不通,城内缺粮缺弹,军心民心早已涣散。 这便是三十军军长黄樵松下决心起义的背景,这位出身西北军的抗日名将,深知国民党大势已去,不忍手下官兵和满城百姓再做无谓的牺牲。 他选择了一条在当时看来唯一能保全众人的路:联络城外的解放军,和平起义,为此,他甚至定下了一个大胆的计划,突袭绥署,一举控制阎锡山等核心人物。 起义的计划在秘密进行,黄樵松先是接到了西北军旧友、已起义将领高树勋的密信,与解放军搭上了线,10月31日,他亲笔致信城外解放军,正式表达了起义意向。 几天后的11月3日,感觉时机渐趋成熟,黄樵松便将计划和盘托出,告诉了军中他最信任的两个人:参谋长仝学曾和27师师长戴炳南。 仝学曾的回应很微妙,他抱怨三十军作为西北军余脉,在胡宗南手下不受待见,到了太原又被阎锡山当成炮灰顶在最前线,言语间虽有不满,却也透着一股骑墙观望的油滑,而戴炳南则表现得极为豪爽,拍着胸脯保证:“军长指哪,我戴炳南就打哪!” 黄樵松信以为真,他随即再写一封亲笔信,派亲信王震宇送出城,告知解放军起义在即,请对方派代表入城商谈具体事宜,谁知,他看错了人,尤其是戴炳南。 戴炳南的27师是三十军的主力,阎锡山为了稳住这支外来部队,平日里没少对他施以金钱和职位的拉拢,回到师部,戴炳南立刻找来自己的副手兼结义兄弟仵德厚商议。 仵德厚一听就慌了:“阎锡山在太原有十万兵力,我们就这一万多人,能成吗?”这句话点燃了戴炳南内心的恐惧,一边是风险难料的起义,另一边是告密后唾手可得的荣华富贵。 他的恐惧压倒了军人义气,当即拍板:“不能干!阎锡山的特务无孔不入,万一不成,你我兄弟都得掉脑袋,你马上控制部队,我这就去见阎长官。” 就这样,深夜的告密电话打进了绥靖公署,戴炳南甚至用枪顶着卫兵的喉咙,硬是闯了进去,当阎锡山被叫醒,裹着大衣出现时,戴炳南“扑通”一声跪倒在地,将黄樵松的计划全盘托出。 阎锡山听罢,脸色铁青,但没有乱了方寸,他一面稳住戴炳南,让他立刻返回部队确保控制,一面召集亲信王靖国、孙楚等人布置抓捕,接下来,就是一场为黄樵松精心布置的鸿门宴。 绥署参谋长赵世铃先是打电话,谎称召开紧急军事会议,点名黄樵松参加,黄樵松起了疑心,想让戴炳南代为出席,却被告知“师长以上将领都要参加”,他又致电仝学曾,仝学曾也以身份不合为由推脱。 正犹豫间,阎锡山亲自打来电话,黄樵松哪里知道自己已被彻底出卖,终究拉不下面子,答应前往。 这句“这就前来”,成了他生命的绝唱,黄樵松一踏入会场,伏兵四起,当场将他逮捕,致命的是,他竟将解放军的回信带在身上,人证物证俱在,再无辩驳余地,第二天,前来接洽起义事宜的解放军代表晋夫等人在戴炳南部队的防区被捕。 为免夜长梦多,阎锡山很快用飞机将黄樵松、晋夫等人押往南京,面对审讯,黄樵松坚贞不屈,最终与同志们一同慷慨就义。 这个选择,很快为戴炳南换来了实实在在的好处:三十军军长一职,外加三万块大洋的赏钱,可是,靠背叛换来的“辉煌”注定短暂。 几个月后,太原城破在即,戴炳南成了惊弓之鸟,他想出一个自以为高明的金蝉脱壳之计,让副官找来一具身材相仿的尸体,换上自己的军装,伪造了自己“中弹阵亡”的假象。 然而法网恢恢,太原解放后,解放军清点俘虏,唯独不见戴炳南,公安局奉命彻查,很快从其副官口中问出了真相,当抓捕人员在太原阴阳巷找到他时,这位新任“军长”正头裹白毛巾,身穿黑布衣,一副农民打扮。 他大概以为,换身衣服就能把一段沾满鲜血的历史也一并换掉,可他身上藏着的几十两黄金,最终暴露了他的身份,一个普通农民,哪来这么多金条?公审之后,戴炳南因破坏起义、出卖同志的罪名被判处死刑,执行枪决。 一场本可避免巨大伤亡的和平起义,因一次关键的背叛而功败垂成,黄樵松等人的牺牲令人扼腕,而太原古城也因此多承受了数月的战火。 参考资料:《中国解放战争史》, 人民出版社,1984年