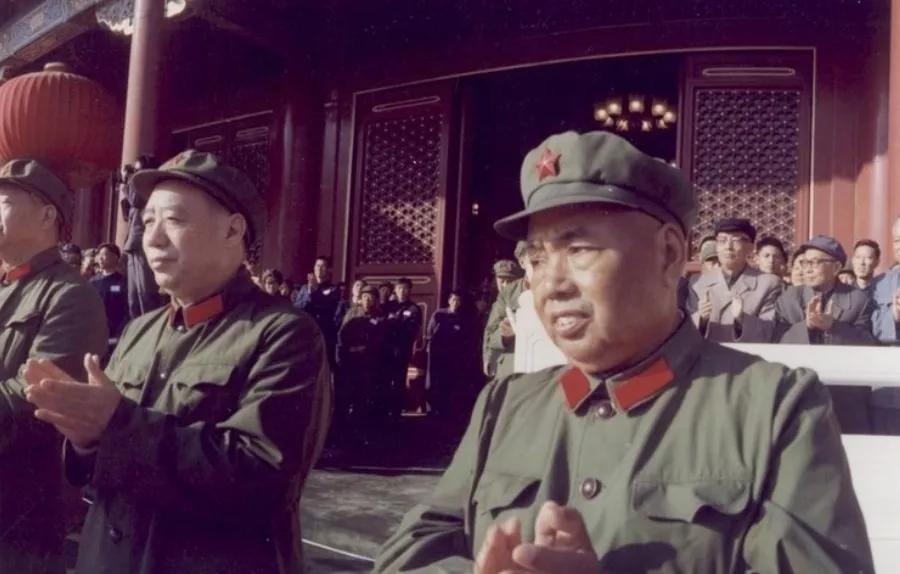

许世友晚年罹患肝癌,为何坚决不去北京治疗?聂凤智的答案最接近 【1985年7月,南京傍晚】“老首长,咱们换个地儿治吧?”聂凤智把声音压得极低。许世友抬了抬眼皮,只回了两个字:“不去。”屋里风扇吱呀转着,叶片卷起几份尚未批阅的文件,灯光在纸面上晃动,像极了前线探照灯里稍纵即逝的光斑。 许世友向来把疼痛当成家常便饭。哪怕腹部胀痛已有月余,他依旧照常晨练、练拳、批文件。3月去上海开会,随手做了个体检,血中甲胎蛋白惊人地高。医生暗示:情况凶险。可在许世友耳里,那不过是“又挨一刀”的预告,他见惯了。 南京军区收到《健康状况报告》时已是7月底。署名的数位专家给出的推断是:肝硬化基础上高度怀疑肝癌。按惯例,接下来应送301医院确诊。向守志批了一行字,让聂凤智出马做工作。理由很简单:在许世友眼里,聂凤智是既能陪他打拳、又能陪他喝酒的“贴心副手”,别人劝不动,他或许行。 于是青岛海风里上演了一场并不愉快的“家宴”。聂凤智铺垫了半天,还是没说服老首长。许世友只是摆手:“北京路窄,人多,我吵不过。”这句模棱两可的话后来被传得神乎其神,谁也拆不透。他随后又补了一句:“我心里门清,不必折腾。”短短十几个字,像钉子一样把他的决意钉死在原地。 杜平、唐亮、肖望东轮番上门,排场堪比作战前的动员会。可是许世友一旦倔起来,谁都撬不开。有人劝他:“301条件最好,专家最多。”他只是哼了一声:“我又不是没上过刀山火海。”听上去像一句玩笑,实则透着警觉——北京意味着太多程序、太多目光,他并不想处处被“安排”。 8月初,聂凤智再次赶到南京,在中山陵8号大门口被礼兵拦下。许世友让人带话:“回南京军区总医院,离部队近,踏实。”那天夜里,南京暴雨,军车一路溅起泥水。有人问:“首长还是担心治疗效果?”聂凤智摇头:“他怕回不来。”这句话后来被视为最接近真相的解释。 为什么怕回不来?熟悉许世友的人联想到他的遗愿:死后土葬,陪母亲。北京的殡仪、火化、骨灰安置流程,在他看来是无法逾越的“红线”。再加上老首长常说的一句话:“人死如草木枯,不留牵挂。”如果注定是晚期,他宁可把余下日子耗在熟悉的营区,也不想在灯火通明的京城里做一具被推进冷冻间的“病案号”。 不得不说,许世友的判断也有时代背景。80年代初,国内肝癌诊疗虽已引进乙肝表面抗原、CT等手段,可真正能做大范围切除或移植的团队还在摸索。对比之下,南京军区总医院的外科主任是他打游击时期的卫生员,沟通简洁、不会层层报批。许世友相信这种“战友式信任”胜过未知的学术尖端。 有意思的是,许世友并非完全排斥新技术。入院后,他同意做B超、同意静脉注射干扰素,却拒绝全身麻醉下的活检。“麻醉后我还算活人吗?”他说。医护只好靠影像学结合血检给出“原发性肝癌”的综合诊断。这样半推半就的治疗节奏,使病情在10月中旬迅速恶化,腹水、黄疸接踵而至。 10月17日凌晨,病房窗外桂花香浓。许世友突然对值班护士说:“再给我接点自来水,我想漱口。”他漱完口,侧身躺好,没有多余动作。清晨5时40分,心跳停摆。病历记录写下:肝癌终末期,多器官衰竭。距离“高度怀疑”那份报告,只隔了83天。 有人事后惋惜:要是当初去301,也许能多活一年半载。可身边老战士私下嘀咕:“长官宁可少活,也要守住心里的那块阵地。”在那代人眼里,生死之外,还有比生命更值得固守的东西——信念、归宿感、对战友的托付。许世友或许正是这样想的。 我个人偏向聂凤智的说法:首长怕回不来。怕的并非医术,而是怕脱离了熟悉的“战地”后,生命尾声被标签化、流程化。换句话说,他要的不只是多活几天,而是要用自己的规则谢幕。对一个从河南山沟一路打到南京、再打到广州的将军来说,这种“自主撤离”本能贯穿了整整半个世纪。 多年后,不少老兵站在许母墓旁,提起老司令那句“北京路窄”。路是不是窄,说法众多。但当战争的硝烟散尽,倔强的战士仍在为自己的终点坐标做最后的部署,这份固执本身,就能说明一切。