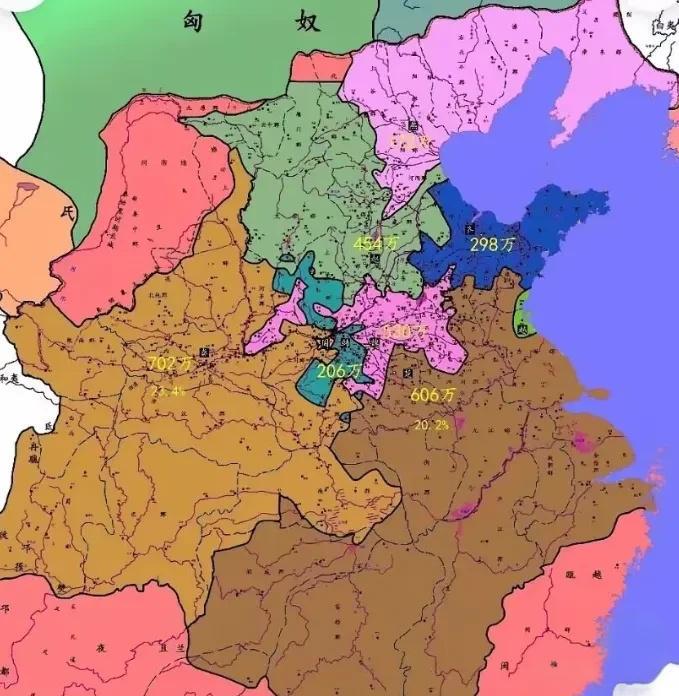

三家分晋不只是分地,是把老天子的脸撕了 三家分晋的事情,要真追起来,并不复杂,几家大夫从内斗里杀出头,做掉了上司,接管了权柄,最后干脆分了家,各自称国。晋国从此在地图上消失了,剩下韩、赵、魏三块地,各自修墙种田、筑城练兵。可要说这个事件有多震撼,还不在于晋国亡了,而是从这天起,周王室这块天子招牌,就像个破了口的铜锣,敲不响了。谁都明白:再没谁真把它当回事了。 晋国的地位,从来不低。那是周初分封时的大国,姬姓,亲近,重用。从晋文公起,国力日盛,打仗、外交、会议,样样不落下风,是诸侯间妥妥的强人。但即便如此,晋国一直都还知道该守什么。晋文公有一年打了胜仗,心里飘了,请求死后能用王礼下葬,被拒了。周王没有发火,只说了两句话:“你确实立了大功,但规矩不能破。咱不能让人笑话。”晋文公听了,也就作罢了。 这才是那个时候的味道。诸侯再强,也知道头上有个天子。做臣子的再横,也不敢明着踩规矩。打仗是打仗,地盘是地盘,面子上的礼法得撑着。哪怕撑不住,起码得装得住。 但后来,晋国内部出了问题。原来几个辅政的家族越做越大,尤其是智氏、赵氏、韩氏和魏氏,私兵一堆,地盘一片,晋国国君早成了挂名。斗到后来,智氏想吃独食,被三家联手灭了。尸体扔到河里,脑袋挂在城门上,血淌了一夜。赵家的骑兵接管了朝堂,韩魏两家也分了地。晋国的国君此刻就像一个被赶出家门的老人,没人理,也没人哭。 这是公元前453年。三家分权,名义上还是在晋国旗下做事,但谁都看出来了,局势变了。三年五载后,三家干脆撕破脸皮,直接上书周天子,请求正式封国。周烈王那会儿正窝在洛邑的宫里,朝廷财政空虚,兵也不听话,连自己的地盘都镇不住。他拿着三家的表章,没什么犹豫,就给批了。他知道自己拦不住,只能顺水推舟。 从那一刻起,整个制度崩口了。三家弑君篡政,竟被正式承认为“合法诸侯”,不降、不罚,反而得封。这是破天荒的事。以前再怎么强的家臣,也知道干了弑君篡国的事,是要被天下耻笑、诛灭的。现在倒好,做了还给发奖。这种“坏了规矩还能混得好”的事一旦被确认,就没底线了。 接下来几年,很多地方都开始效仿。齐国的田氏看得最清,老姜家的国君已经快被架空多年,他们就在三家分晋之后不久,学着一套流程,做掉齐康公,扶自己上台。这个过程,居然也没多少人反对。大国小国,见惯了,就不觉得奇了。所谓“臣弑君”“家臣篡位”,原来可以变成一种正常的升迁路径。 这时候的周王室呢?仍然在洛邑守着老祖宗留下的几堵墙,说得难听点,像个被赶出课堂的老师,还非要留在讲台上背课文。他们还能封爵,还能举行一些象征性的仪式,可没人听,没人理。天子变成了影子。 更令人感慨的是,这样的局面,绝不是一朝一夕造成的。春秋中期,周室已经弱得厉害。楚国、晋国、齐国轮流坐庄,谁都能号召诸侯开会,谁都可以打一仗立威。但即使这样,他们嘴上还是说“尊王攘夷”,出兵打仗也好歹找个借口。到了三家分晋这一手,连面子都不要了。规矩彻底不灵了。礼法不再是一种压制,而是一块破布。 司马迁在《史记》里,把三家分晋定为春秋与战国的分界点,是有讲究的。他不是看哪年起兵,哪年灭国,而是看“变质”的那一刻。一套礼法制度能不能继续运转,不在于纸上有没有写,而在于大家还信不信。三家分晋之后,大家都明白了,只要有兵有粮,谁都可以割据称国,谁都可以跳过天子那一关。这不是乱,这是新秩序的开始,是另一种逻辑下的“稳定”。 旧制度死了不是因为敌人太强,而是因为自己先松了手。韩、赵、魏三家之所以能篡国成功,不只是他们有兵,更因为他们知道,没人会站出来指责。因为大家都心知肚明,天子的权威已经撑不起一个“必须服从”的局面了。周烈王的一封册书,不只是象征的盖章,更像是对旧时代的葬礼。 这种事情,一旦开始,就停不下来。战国七雄的格局,就是在这场分晋之后逐步成形的。各国自立,逐鹿中原,谁强谁就是王。那些还在喊“尊周”的人,不过是在演戏。演给老百姓看,演给祖宗看。真打起仗来,谁还顾那一套? 所以说,三家分晋毁的不是一个晋国,而是整个周制天下。它让后人知道,只要你敢,只要你能赢,就能把自己的名字写上诸侯册。那一刻,谁还关心你姓姬还是姓赵,谁还管你是不是从周公那儿分封来的嫡系?尊卑的线没了,从此只有强弱。这才是战国的逻辑。 周王室没在这场变局中直接死去,而是被慢慢抽干。抽的是威望,抽的是信仰,抽的是对“王命”的最后一点敬畏。从三家分晋开始,礼崩乐坏不再是抽象词,它有了具体的场景、有了刀光血影、有了名分被拿来当筹码买卖的实锤。从那一刻起,天子再也不是秩序的起点,只是一个远远站在历史背景板上的符号。 那块符号还会被人提起,但已经无法震动人心了。