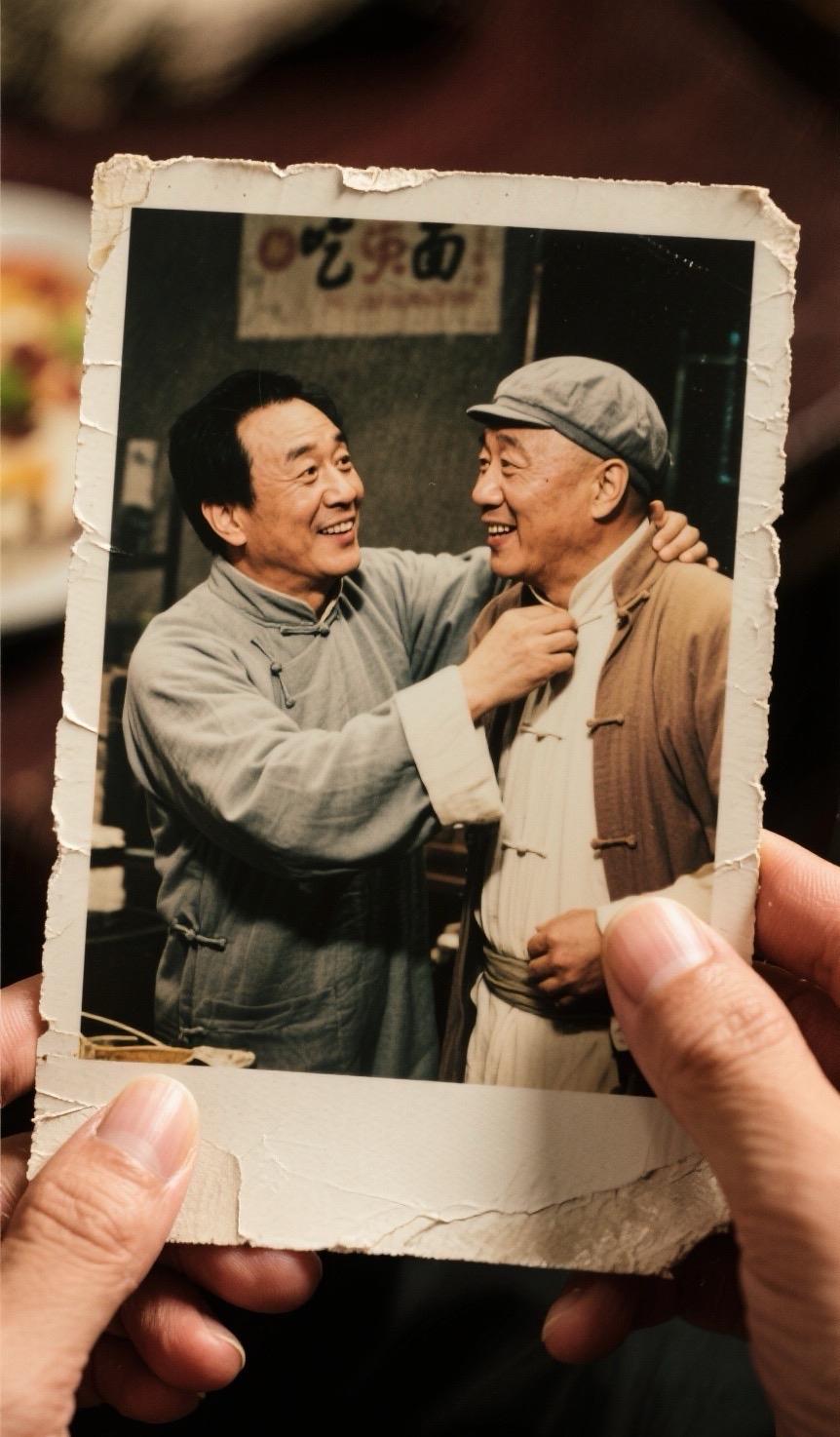

一碗面的背后:当笑声成为时代的解药 1984年,陈佩斯与朱时茂在春晚舞台上端出一碗并不存在的"面条",中国观众的笑声如决堤之水般倾泻而出。《吃面》这个小品以其夸张的肢体语言和荒诞不经的情节,成为了改革开放初期最令人难忘的文化符号之一。三十多年后,当朱时茂揭秘这个小品背后的创作故事时,我们才惊觉,那碗"空气面条"里,煮的不仅是两位艺术家的才华,更是一个民族在时代转型期的集体焦虑与释放。 《吃面》的创作灵感来源于陈佩斯在兰州拉面馆的一次真实观察。他看到一位顾客因面条太烫而做出的各种夸张表情和动作,这个日常生活中的小细节被敏锐地捕捉并放大,最终升华为舞台艺术。但更深层的创作动力,则来自于两位艺术家对当时社会氛围的精准把握。八十年代初,改革开放刚刚起步,长期的思想禁锢被打破,人们渴望表达却又不知如何表达,整个社会都处在一种"想说又不敢说,想做又不敢做"的尴尬状态。《吃面》中那个不断被烫到却坚持要吃面的形象,恰如其分地隐喻了这种社会心理。 陈佩斯与朱时茂在创作过程中经历了不少鲜为人知的艰辛。据朱时茂回忆,最初的小品版本中,陈佩斯设计的吃面动作太过写实,效果平平。直到有一天,陈佩斯突然提出:"咱们能不能不吃真面条?"这个灵光乍现的想法彻底改变了作品的走向。通过"无实物表演",两位艺术家将日常行为高度抽象化、艺术化,创造出一种全新的喜剧语言。排练过程中,陈佩斯为了精准表现被烫到的感觉,反复将滚烫的面条放入口中,口腔多次烫伤;朱时茂则不断调整台词节奏,寻找最能让观众发笑的停顿点。这种对艺术的极致追求,使得《吃面》最终呈现出的不是简单的滑稽,而是一种充满智慧的高级幽默。 《吃面》的成功绝非偶然,它精准击中了当时中国人的心理需求。在物质匮乏的年代,一碗面条代表着温饱的满足;在精神压抑的时期,一场开怀大笑意味着心灵的解放。小品中,陈佩斯扮演的角色不顾形象地大口吃面,朱时茂则在一旁不断"使坏",这种关系设置暗合了民众与体制之间的微妙互动。观众在笑声中释放了长期积累的压抑情绪,而作品本身又因其"无害"的表象避免了触碰红线。这种平衡的把握,展现了两位艺术家高超的社会洞察力和艺术分寸感。 从文化史的角度看,《吃面》开创了中国喜剧的新纪元。它打破了以往喜剧作品必须"寓教于乐"的桎梏,证明了纯粹的欢乐同样具有价值。这种解放不仅影响了后来的小品创作,也为整个文艺界的多元化发展开辟了空间。回望八十年代,《吃面》与《红高粱》《黄土高坡》等作品一道,构成了中国文化解冻期的标志性符号。它们共同证明:当一个民族开始能够自嘲,能够大笑,它的创造力就真正苏醒了。 今天重提《吃面》的创作故事,我们不仅是在怀念一段美好的艺术记忆,更是在思考笑声背后的文化力量。在物质极大丰富的当下,人们的精神压力却有增无减。从某种意义上说,我们比任何时候都更需要《吃面》这样的作品——它提醒我们,幽默是应对生活困境的最佳方式,笑声是治愈时代焦虑的良药。当陈佩斯对着空碗做出各种夸张表情时,他实际上是为整个民族提供了一面镜子,让我们看到自己在时代变迁中的种种窘迫与坚韧。 一碗不存在的面条,承载了几代中国人的集体记忆。它告诉我们:最好的艺术往往源于最普通的生活,而最动人的笑声里,常常藏着最深刻的时代密码。在这个意义上,《吃面》不仅是一个小品,更是一个民族在特定历史时刻的精神自画像。