1986年,成都军区司令员傅全有来到墨脱边防的军营视察,却看到军营三百多人全都身着便装,他怒斥道:“为何不穿军装!”

西藏墨脱那个地方,过去几乎与世隔绝,进出特别困难。

1986年,一个寒冷的冬日,成都军区司令员傅全有坐直升机飞到墨脱边防的营地检查工作。

飞机一落地,他看见迎接他的士兵们站得笔直,喊口号的声音震天响。 但这位司令员脸上的笑容很快就僵住了。

因为他仔细一看,这三排士兵,没有一个人身上穿着标准的军装。

全都是花花绿绿的普通百姓衣服。

傅全有心里立马就窝了火。

他叫来一个班长,当面问这是怎么回事。

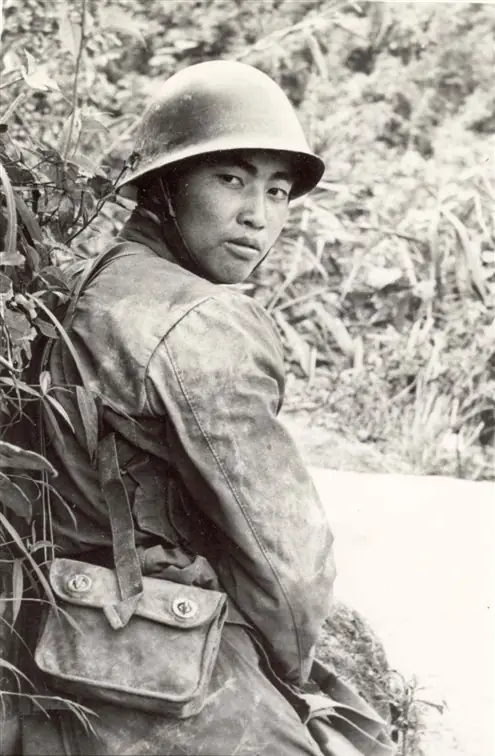

那位班长年纪不大,脸上却布满风吹日晒的裂口子。

他一挺身板,脚跟使劲一碰,报告说入伍五年了,只拿到过一身军装,早就穿烂磨成碎布条了。

旁边的参谋赶紧凑过来解释。

说这墨脱地方交通太成问题,东西全靠飞机运。

这飞机运东西,成本实在太高,光算运费,飞机运一件新衣服的钱,在外面都能买十件同样的。

加上天气变化大,雨季一来封住山路,飞机都够呛能进来,粮食都得靠当兵的自己在山坡上开点地,种点土豆才能顶过去。

傅全有听完没再言语,伸手摸了摸那位班长肩膀上的衣服。

那衣服也不知道穿了多少年,补丁叠着补丁,又粗又硬。

他喉咙动了几下,半天没说出话来。

那些兵还把藏在床板底下攒了有半年的家信,都搬了出来。

上千封家信,把直升机装行李的地方塞得满满当当。

有些兵脚上的胶鞋早就穿烂了,只能用野地里的藤条绑在脚背上固定着凑合穿。

连做饭的灶房里大铁锅,上面都打着三个大补丁。

这日常艰难还只是表面的。

更要命的是防备上的大隐患。

1962年那场保卫边境的仗,就是因为东西送不上前线,战士们撑不住,只能后撤。

二十几年后的墨脱哨所,当时存的弹药要是打起仗来,最多就能撑三天。

傅全有坐着直升机离开墨脱,一路上脸紧紧贴着窗户,看着外面望不到头的雪山。

那时候进西藏的三条主要公路,一年里头能通畅走车的时间,一百天都不到。

火车路就更不要想,根本没有。

回到驻地,傅全有连夜写了报告。

他就拿这“穿便装守边境”的实情作为例子,反复强调修路这事不能再拖。

他在报告里重重地写下:“今天要是少修一里路,将来就可能要付出千倍百倍血的代价”。

墨脱公路的修建,真是个能记入历史的奇迹工程。

那些干活的人要在嘎隆拉雪山上钻通一个山洞,那山高得有四千二百米。

墨脱的暴雨季特别凶猛,雨水多得吓人,一个小时能下的雨能装满三个比赛用的游泳池。

修这路特别不顺。

1981年第一次动工,就出了事故,没搞成。

1994年终于有了一条土路,通了车,大家高兴还没几个月,被一场大泥石流冲得连影子都没了。

干活的兵们没办法,腰上拴着绳子,吊在高高的悬崖峭壁上砸桩子固定山路。

骡子和马组成的运输队,拉着货在溜索上一点一点挪过去,运点材料像玩命一样。

一直折腾到2009年,国家一下批了十六个亿的专用钱。

武警的交通部队才算带了新的掘进机器上去,这机器劲儿大。

新机器在雪山肚子里开钻。

等钻山机成功打通隧道两头的瞬间,机器亮起绿灯,工地上一个叫多吉的藏族工人,激动地解下自己洁白的哈达,轻轻系在钻头上。

这三千三百一十米长的大隧道一打通,就像变戏法,把原来要翻山越岭走八小时的路,直接压到了十分钟内。

2013年10月最后一天,第一部越野车终于开进了墨脱县城。

这条新修的公路,顺着山势盘绕,远远看去就像一条灰白色的绶带别在山上。

为了防止再被泥石流毁掉,沿路设下了整整六十二个盯着山洪泥石流的观察点。

这路修通后,变化是翻天覆地的,尤其是边境线这边。

现在像99式那样的大坦克,能坐着火车直接运到离墨脱不远的林芝。

墨脱自己哨所的墙根下,也安上了能看到天上的卫星,用卫星引路的大火箭炮。

远水解不了近渴的时代彻底结束了。

这条被三千多名建设者汗水血水铺成的天路,终于把“穿着便衣守边境”的辛酸事,定格成了历史相册里的一张旧照片。

随着墨脱公路的畅通,那里的日子早已天翻地覆。

边防哨所彻底变了样,战士们的军装供应充足齐整。

就在不久前的2024年5月,西藏军区通过官方平台对外展示的信息也能清楚看到,墨脱哨所如今的装备设施完全达到了现代化标准。

那些曾经的艰难岁月恍如隔世。

那位报告入伍五年只拿到一身军装的老班长若是故地重游,看到现今墨脱哨所的坚实与厚重,怕是要感慨万千。

钢铁哨所替代了粗布便装,戍边面貌焕然一新。

要想富先修路,这句老话在墨脱得到了最硬气的验证。