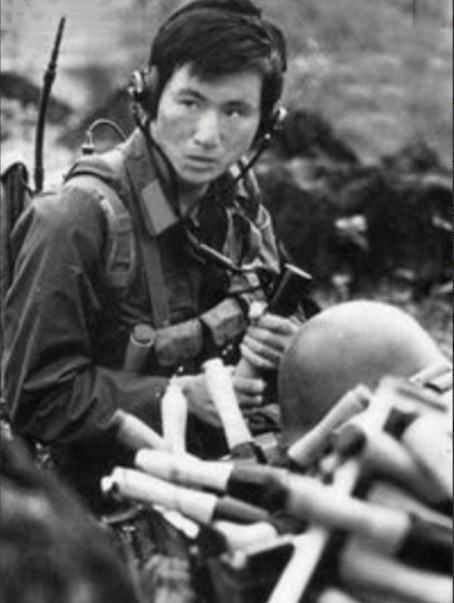

1973年,杨得志下乡看望老战友,却发现老战友生病却没钱治,县委见他生气,急忙解释:“他是特务,不治也罢,不用管他!” 杨得志出生在湖南一个普通农村家庭,从小就过着放牛干农活的日子。1928年,他参加了湘南起义,加入工农革命军,从基层战士起步,一步步打仗积累经验。长征时,他指挥部队强渡大渡河,组织勇士突击队开辟道路,之后在抗日战争中领导游击队在太行山区打击日军,多次设伏缴获武器。解放战争期间,他指挥野战军参与淮海和平津战役,为新中国成立立下功劳。 1955年授上将军衔,后来担任济南军区司令员,又调到武汉军区负责国防事务。他的军事生涯充满了实战考验,从不靠空谈,全是靠真刀真枪拼出来的成绩。侯礼祥则出生在湖北江陵一个贫困人家,早年父母双亡,只能乞讨为生。1928年左右,他加入红军,从通讯员干起,逐步升到班长和营长。在湘江战役中,他带领士兵突围,过草地时扛着重物前行,打腊子口时冲锋在前。长征中,他是十八勇士之一,参与强渡大渡河,为部队打开通道。 1939年负伤后,他返回家乡从事地下工作,化名侯文彬担任保长,向党组织传递情报。但文件被盗,组织遭破坏,导致他与上级失联。新中国成立后,由于档案缺失和保长经历,身份无法证实,生活陷入困境。两人是长征时期的战友,杨得志当时是团长,侯礼祥是营长,后来杨得志升师长,侯礼祥升团长。他们共同经历了多次战役,建立深厚情谊。杨得志后来多次为老战友证明身份,体现了老一辈革命者的互助精神。这种战友情不是随便说说,而是经得起时间考验的。 1973年,杨得志在武汉军区处理工作时,看到一份报告提到侯礼祥被列为可疑人员。这让他想起长征往事,决定亲自去江陵县查看情况。到达后,发现侯礼祥生活贫困,生病无钱治疗。当地干部解释说档案有误,记录成李祥,而且有保长背景,怀疑其身份。杨得志要求立即调查,联系另一位老战友杨勇,两人共同回忆侯礼祥在长征中的表现,撰写证明材料。调查小组查阅江陵县档案,找到地下组织破坏的记录,证实侯礼祥的工作经历,并纠正姓名笔误。 整个过程,杨得志多次督促进展,确保真相大白。这件事反映出那个时代档案管理的不完善,导致一些老革命者遭受不公。侯礼祥的遭遇不是个例,很多地下工作者因资料丢失而身份成谜。杨得志的坚持,不仅帮了老战友,也提醒人们要重视历史档案的保存。县委干部的解释虽有误,但也源于当时的环境压力,大家都小心翼翼,避免出错。最终,通过多方努力,侯礼祥的红军身份得到确认。这段经历告诉我们,革命功臣的待遇不能靠运气,得有制度保障。杨得志作为上将,没摆架子,而是实打实帮忙,接地气得很。他知道,战友的苦不是小事,关系到革命的公平性。侯礼祥也没怨天尤人,坚持到最后,体现了老红军的韧劲。 1975年初,文件下发到江陵县,正式恢复侯礼祥的红军身份,定为二等甲级残废军人,每月补助40元,医疗费用报销,还安排新住房。从此,侯礼祥的生活改善,虽然身体虚弱,但能正常领取待遇。他常给年轻人讲长征经历,强调坚持的重要性。将慰问金捐给贫困孩子上学,显示出无私精神。1991年冬天,侯礼祥离世,享年80岁。他的故事流传下来,提醒后人珍惜革命成果。 杨得志继续在军区工作,直到1994年逝世,始终保持低调作风。这件事的后续发展,体现了党组织对老同志的关怀,虽然过程曲折,但结果公正。