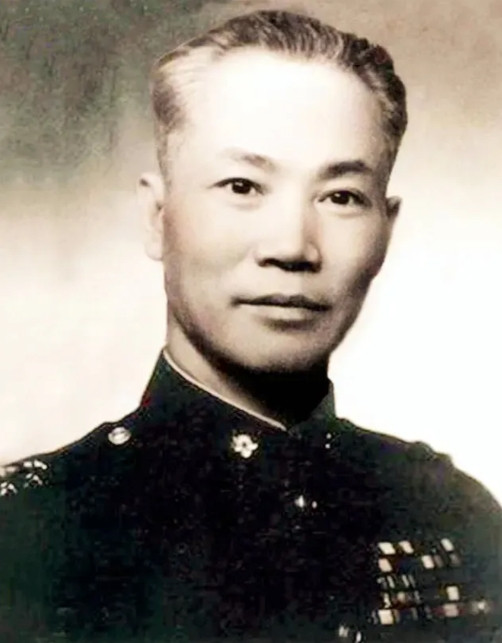

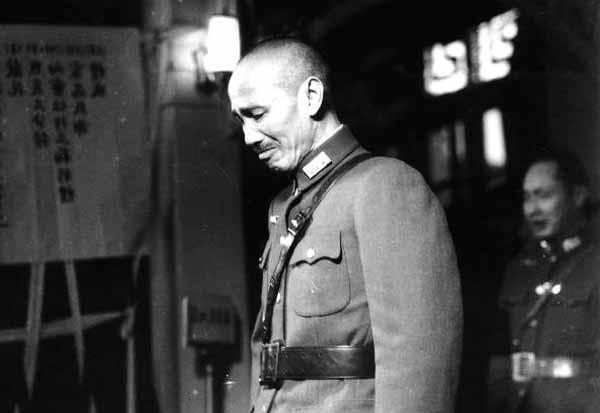

汪精卫曾被吹嘘成“民国四大美男子”之一,相传陈璧君就是被他的美色所吸引,不顾一切要以身相许。曾被吹嘘成“民国四大美男子”之一,相传陈璧君就是被他的美色所吸引,不顾一切要以身相许。 汪精卫在民国早期的名声,说起来可不一般。 长得英俊,有文采,会演讲,一度是无数青年男女心中的偶像人物。就连后来赫赫有名的张学良,晚年都忍不住提过一句,说汪精卫年轻时“实在是个人物”。 的确,在那个热血与动荡搅作一团的时代,他是能挑大梁的那一类人——风骨有,胆识也不缺。 而在所有被他“惊艳”过的人当中,陈璧君可能是最痴情、也最彻底的一个。 她出身不错,家里有钱,还留过洋,按理说能挑的对象多得是。但她一头扎进这场情感,眼里再容不得别人。 十五岁那年,她第一次读到汪精卫写的文章,立马就被击中了。 那一刻起,她就没再从这个人影里走出来。 她追得不遮不掩,汪精卫去哪儿演讲,她就跟着听;他成立同盟会分部,她第一个报名。 别人说她疯魔,她不听。 她认准了汪精卫这个人,也认定了他要走的那条路,就算自己不是“革命的材料”,也要拼命挤进去,把所有力气都搭上去。 可惜天底下的喜欢,未必就有回应。 汪精卫一开始并没有太把她放在心上,他是那种容易让人误会的男人——总是温文尔雅,但其实心里早有分寸。 直到那次刺杀载沣的行动,那是1910年的事情,汪精卫决心孤注一掷,冒死去北京行刺。 他是做好了死的准备的,陈璧君也察觉到了危险的气息。 她害怕这一走,就是永别,于是主动开口,提出要“以身相许”。 那个年代的女子要说出这样的话,并不容易,她是鼓起了全身的勇气,把命运压在一个男人身上。 张学良晚年讲起这段时,说得挺含蓄,说汪“礼貌性回应了”,其实就是承认了两人之间在行动前有了实质关系。 只是汪精卫那次刺杀没有成功,行动失败,他被捕入狱。 在清廷的牢里,他写下了那些广为流传的《狱中题壁》,成了舆论口中的“慷慨就义者”。 舆论吹他,百姓挺他,连那些原本对革命犹豫的人也动了心。而陈璧君没有只是站在一边哭,她做了件很特别的事:她买通狱卒,送进一篮鸡蛋,每颗蛋上都写了一个“璧”字。 这不是为了炫技,而是想告诉汪,“我还在”“我没有走”“你不是一个人”。 汪精卫出狱之后,终于松了口,答应与她成婚。 外界看来是一场佳偶天成——她有钱有胆,他有才有志。 汪精卫之所以答应,更多像是还一个人情,或者说,一种自觉该承担的责任。 真正让他动心的,可能不是她,而是她在他最孤绝的时候做的那些事。 两人结婚后,陈璧君并没有回归家庭角色,她不是那种安安静静躲在丈夫身后的女人。 她更像是那种敢跟男人争辩、替丈夫作主的人。 汪精卫优柔寡断这一点,外人看不出,但家里人心知肚明。 很多关键时刻,他犹豫不决,陈璧君就会上前一步,把主意给定了。 她讲话直接,不绕圈子,一针见血,他写长篇大论,她三言两语拍板定案。 进入三十年代之后,中国局势愈发紧张。 东北沦陷,抗战呼声越来越高,国民政府内部主张各异,汪精卫的位置也不再稳固。 抗战全面爆发后,他逐渐被边缘化,心里不甘,又苦于无力改变。 日本人看中他这点,开始私下接触,试图扶持他搞一个“和平政府”。 汪精卫动摇过,也挣扎过,他不愿做“民族罪人”,但也不想一辈子做蒋介石的副手。 就在这个节骨眼上,陈璧君起了决定性作用。她不是那种轻易妥协的人,对日本人的态度也从来不遮掩。 她不喜欢蒋介石,更不服气汪精卫屈居人下,她对丈夫说:“做汉奸,也别坐第二把交椅。” 1940年,汪精卫在日本的支持下成立了南京伪国民政府,自封为“主席”,并掌握实权。 那一年,他写了不少告全国同胞书,说自己是为了“和平建国”,说是为了“避免更多流血”。 可说到底,没人再听他解释了。 他的名声已烂得不能再烂,曾经慷慨赴死的英雄,变成了臭名昭著的叛徒。 陈璧君也没有闲着。她在伪政权里担任多项要职,尤其是妇女组织方面,组织女性“参政”,积极配合日方政策。 其实早在1935年,汪精卫就遇到过一次暗杀。 那是王亚樵派人干的,枪手在上海一枪打中了他,子弹没有立刻致命,却在他体内埋下了祸根。多年后,那枚子弹的毒素侵蚀了他的脊柱,最终导致器官衰竭。 1944年,汪精卫在日本病死,客死他乡,没有国葬,也没有哀荣。 汪死后不久,日本战败。 国民政府下令捉拿伪政权要员,陈璧君也在名单之列。 她起初还犹豫,要不要逃亡,有人劝她去香港、去东南亚,她迟疑不决。 最后,做了个决定——掷硬币。 一枚银元在空中旋转,落下那刻,她认了。 她说命运让她回去,那就回去吧。 她被诱捕回国,送往重庆受审,后关押于上海提篮桥监狱。这所监狱铁门一锁就是十几年。她没哭没吵,接受审讯,也不曾认错。 1959年6月17日,她死于狱中医院,无声无息,连块像样的墓碑都没留下。