李自成致命错误就是打京城,逼死崇祯。闯王李自成在之前,几乎所有抉择都算正确的,虽然有弯路但不影响大局。他如果留大明朝一口气,让其和满清在辽东死磕,把南方广大区域纳入囊中,经济,地盘和战斗力就都有了。

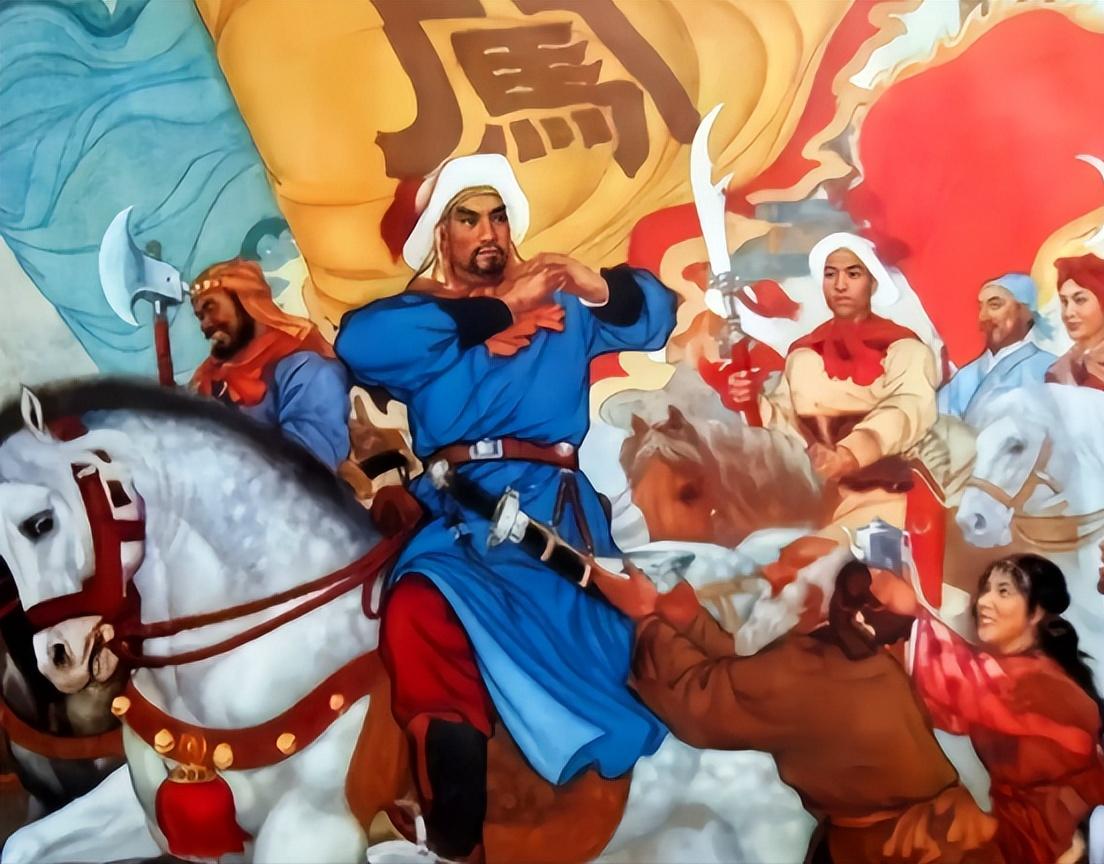

李自成能走到兵临京城这一步,确实证明了他有过人之处。从陕北一个驿卒失业造反,到被洪承畴、孙传庭这些名将打得只剩十八骑躲进商洛山,再到抓住机会东山再起,席卷河南、湖广,称帝建国。

明朝末年,天灾人祸不断,老百姓活不下去。李自成喊出“闯王来了不纳粮”,简直是给水深火热中的人打了强心针!这口号比任何武器都管用,让他的队伍像滚雪球一样越滚越大,势不可挡。早期力量弱小时,李自成非常灵活,不跟明朝精锐硬碰硬。他利用明朝军队分散、指挥不灵的弱点,在中原大地纵横驰骋,专挑防守薄弱的地方打,攻下城池获取补给,裹挟饥民壮大队伍。这种“以战养战、越打越强”的策略非常成功。

李自成真正崛起的关键,是抓住了明朝两线作战、顾此失彼的弱点。北边,皇太极建立的清朝(后金在辽东不断进攻,明朝不得不把最精锐的部队和大量财力物力都投到辽东战场。内部呢?张献忠等起义军在四川、湖广等地活动,也牵制了明军。李自成看准了明朝腹地空虚,果断从陕西杀入河南、湖广,几乎没遇到像样的抵抗。

崇祯十七年初,李自成的大顺军势如破竹。山西、河北的明军望风而降。三月十九日,崇祯在煤山自缢殉国。表面看,李自成达到了巅峰,似乎天下已定。然而,这恰恰是他犯下的致命错误!

明朝虽亡,但南方根基尚在,南京作为留都,有一套完整的班子(六部、都察院等)。南方各省(江苏、浙江、江西、湖广、福建、两广、云贵等)还在明朝控制下,经济富庶,人口众多,兵源粮饷充足。只要有人站出来主持大局,完全可以像南宋那样,依托长江天险,建立稳固的南明(虽然很快内斗垮台)。

清朝才是最危险的敌人!皇太极死后,顺治即位,睿亲王多尔衮摄政。八旗铁骑的战斗力远非李自成的大顺军可比。他们一直盯着关内,等待入主中原的机会。明朝的存在,虽然虚弱,但毕竟还是能硬抗多尔衮的。

李自成的大顺军虽然人数众多,但成分复杂,核心精锐(老营)数量有限。更重要的是,李自成集团缺乏人才,大多数都是莽夫。他们擅长破坏,但对如何建立新秩序,束手无策。

那么,李自成当时的战略选择应该是什么?不是急吼吼地逼死崇祯,而是应该“围而不打”或“逼其南迁”,把明朝这个空架子留着!李自成的主力精锐应该立刻、毫不犹豫地挥师南下! 趁着南方明朝势力群龙无首、惊魂未定之际,以雷霆万钧之势,扫荡长江中下游各省。湖北、湖南、江西、江苏、浙江……这些鱼米之乡,财富重地,必须尽快纳入大顺的实际控制之下!拿下南京,控制漕运(南北物资运输命脉),切断北与南方的联系。

占领南方富庶地区后,李自成有充足的时间和资源来做几件大事:任命可靠大臣,恢复秩序,争取士绅支持,稳定人心。南方是明朝的财赋重地,控制这里就等于掌握了钱袋子、粮仓。可以恢复生产,征收赋税,为大顺提供源源不断的财力物力支持。用南方丰厚的资源训练和装备一支真正强大的、属于自己的军队。大顺军的老底子加上南方的新血和资源,战斗力将不可同日而语。

明朝残余力量为了生存,必然要全力抵抗清朝南下。清朝要入主中原,也必须先消灭明朝这个“正统”。这样,明朝就成了大顺和清朝之间的缓冲带和消耗品。 李自成可以坐镇南方,看着这两个死敌在华北、辽东打得你死我活,互相消耗实力。无论谁赢谁输,都必然元气大伤。

等到南明和清朝在北方拼得两败俱伤、精疲力尽之时,李自成在南方已经养精蓄锐、兵精粮足。此时,他再率领整合了南方资源、训练有素的大军挥师北伐。面对的将是一个战严重削弱的清朝,或者一个奄奄一息的明朝残余。以逸待劳,胜算极大!这才是“螳螂捕蝉,黄雀在后”的高明战略。

可惜,历史没有如果。李自成选择了看似最直接、最荣耀,实则最危险的道路——直取京城。结果呢?他亲手摧毁了明朝这个还能替他挡一挡清朝的屏障,让清朝入关的最大障碍消失了。

他没能及时控制富庶的南方,根基极其不稳。大顺实际有效控制的区域主要是陕西、山西、河北、河南北部、山东部分,地盘虽大但饱经战乱,经济凋敝,无法支撑长期战争。

他对山海关的吴三桂和关外的清朝威胁严重估计不足。以为招降了吴三桂就万事大吉,结果吴三桂降而复叛,引清兵入关。大顺军迅速腐化,战斗力下降。山海关一片石之战,面对吴三桂和清军的联军,大顺军精锐溃败。

李自成匆忙退出北京,一路败退。最终,李自成在湖北九宫山被袭杀,大顺迅速崩溃。

所以说,攻占北京、逼死崇祯,表面上是李自成最辉煌的胜利,实则是他战略上最大的败笔。他过早地站在了历史舞台,承受了所有敌对势力的集火攻击,却没能为自己赢得稳固的根基和喘息的空间。他亲手打碎了那个还能替他消耗强敌的旧壳,却没能及时长出足以保护自己的新甲。

评论列表