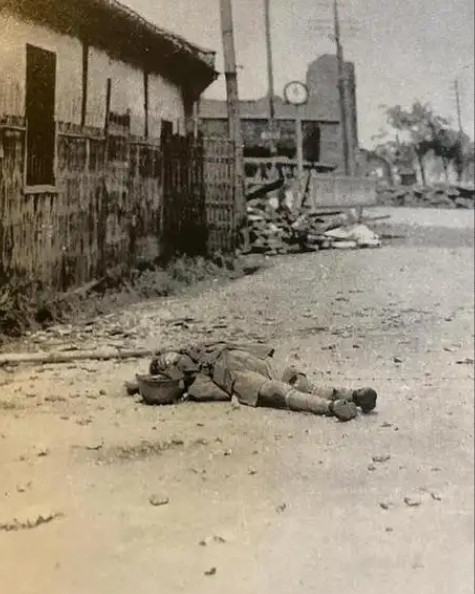

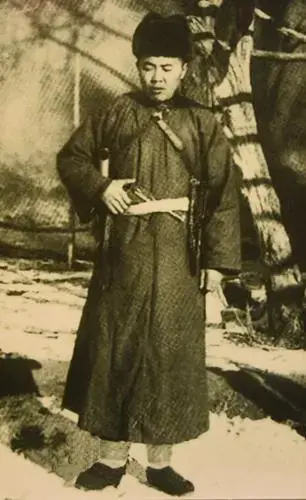

1949年1月,杜聿明在陈官庄被包围后,带着副官、卫士等十余人逃到了安徽省萧县张老庄村,最终还是被解放军俘获。 抗日时期,杜聿明算是国民党军里的骨干力量。他1937年成为第一个装甲兵团团长,率部参加淞沪会战,指挥坦克部队压制日军火力点。1938年升任第二〇〇师师长,次年任第五军军长,参加桂南会战,在昆仑关一战中,部队翻山越岭攻克关隘,消灭日军一个旅团,这在国民党军中传为佳话。1942年远征缅甸,他指挥部队在同古战役阻击日军推进,虽然协同盟军,但撤退穿越野人山时,部队减员过半,这点后来备受争议。 抗战后期,他继续指挥机械化部队,参与收复失地。杜聿明在这些战役中展现了战术运用能力,比如逐次抵抗和两侧埋伏,但也暴露了决策失误,比如缅甸撤退路线选择不当,导致大量士兵非战斗减员。他的贡献主要在机械化部队建设上,国民党军最早的坦克部队就是他带出来的。不过,国民党整体战略问题,让他这些局部胜利没能扭转大局。到了1945年抗战胜利,他转战东北,指挥攻占锦州和长春,但内战阴影已经笼罩。 内战爆发后,杜聿明的位置越来越关键。1946年,他率军在东北作战,采取夜行百里策略,甩掉对手追击,但国民党资源有限,部队士气渐低。1948年,蒋介石点将,让他担任徐州剿总副总司令,指挥第二兵团和第十三兵团,前去支援黄百韬第七兵团。11月,黄百韬兵团在碾庄被全歼,黄百韬自杀。杜聿明集团随后被围在青龙集和陈官庄地区,蒋介石命令他突围,但解放军火力密集,阵地不断缩小。 杜聿明曾提出上中下三策,包括北上决战或固守待援,但都被蒋介石否决,导致集团陷入被动。12月,黄维兵团在双堆集被围歼,杜聿明余部压缩到5平方公里狭小区域。1949年1月6日,解放军发起总攻,杜聿明集团防线崩溃。1月9日晚,他决定突围,召集副官、司机和卫士共14人,剃掉胡子,换上士兵服装,步行十余里逃窜。这些细节显示他试图蒙混过关,但计划仓促,暴露风险大。国民党军在淮海战役中损失巨大,杜聿明作为指挥官,承担了部分责任,他的战术虽有灵活性,但整体战略失误让他难逃败局。 1月10日凌晨,杜聿明等人抵达安徽省萧县张老庄村,被解放军战士发现,带到临时审讯点。他自称高文明,是第十三兵团军需处长,但举止和物品出卖了他。审讯人员要求列出同级军官姓名,他犹豫半天写不出。搜查口袋,找出进口牛肉罐头、美国香烟和派克金笔,这些与普通军官身份不符。一名随从交代自己是杜聿明副官,并指认身份,他只好承认。解放军记录供词,将他移交上级。 粟裕下令带活的来,苏荣负责看管,杜聿明被押到指挥部。被俘后,他两次试图自杀,一次用砖头砸头,一次试图上吊,但都被阻止。1949年,转送到北京功德林战犯管理所,接受改造。那里关押国民党高级将领,如王耀武、宋希濂、黄维。杜聿明患有胃溃疡,得到医疗照顾。改造期间,参与集体操练、学习政策文件和劳动,如郊外耕作。管理员强调改造目的是新生,他逐渐适应。1959年12月4日,列入第一批特赦名单,30名国民党战犯获释,包括杜聿明。这批特赦标志政策宽大,他出狱后定居北京,任全国政协文史资料研究委员会专员。 特赦后,杜聿明的生活转向文史工作。他整理抗日战争档案,撰写回忆材料,提供历史证言。 1960年代,成为中国人民政治协商会议委员,参与会议讨论。妻子曹秀清从台湾返回大陆,一家团聚在北京住所。他给在美国妻子写信,讲述被俘经历,强调共产党没处决他,而是改造教育。晚年,他走访旧址,阅读报纸,剪辑文章,记录笔记。杜聿明还关心祖国统一,撰写相关文章,录音广播,促进和平。1981年5月7日,在北京逝世,享年77岁。遗体安葬,亲属参加仪式。他的后半生从战犯转为社会工作者,体现了时代变迁。杜聿明一生军旅为主,抗日有功,内战失败,被俘改造后贡献文史,这些转变接地气,反映个人在历史洪流中的无奈和适应。他没去台湾或美国,嘱咐妻子定居大陆,显示对新生活的认可。