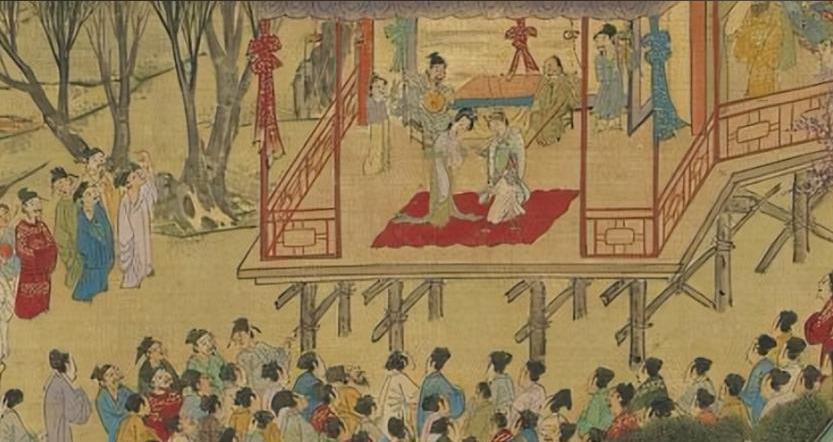

古人造戏台演戏:声音难传,咋能让台下听清台词?戏台构造有啥玄机? 现在唱戏有麦克风、音响,哪怕坐在剧场最后一排也能听得清,可古人在露天戏台唱戏,台下黑压压坐满几百人,没任何电子设备,咋能让后排观众听清台词?其实古人早就造出了天然扩音器,戏台的每一处构造,从屋顶到地面,从柱子到墙壁,都在帮声音传得远、听得清。 先看戏台的整体形状,这是声音传播的大框架,古人造戏台大多用方形台基 + 歇山顶的组合,台面方方正正,屋顶像展开的翅膀,这种形状能让声音在台面上反射后抱团传播:演员在台上说话、唱戏,声音会向四周扩散,碰到方形台面的边缘时,不会杂乱无章地散开,而是顺着台面的直角反射到台下;歇山顶的弧度像个倒扣的喇叭,能把向上扩散的声音 “兜住”,再反射到观众席 , 就像人对着空碗说话,声音会更集中,戏台的屋顶和台面就起到了聚声的作用。 戏台的台口设计是传声关键,相当于声音的出口,台口就是戏台面向观众的那一面,它不会太宽也不会太窄:宽了声音容易散开,窄了声音传不远,一般是戏台深度的 1.5 倍,台口的边缘会做 “收边” 处理,用木板把棱角包成弧形,这样声音碰到边缘时不会被 “撞碎”,而是顺着弧形滑向台下。 有些戏台的台口还会装雕花挡板,挡板上的花纹是镂空的,既不挡住声音,又能让声音通过花纹时变得更柔和,就像给声音过滤了一遍,杂音减少,台词更清晰。 再看地面和台面,藏着声音放大器,戏台的台面大多用坚硬的木板铺成,木板之间拼接得严丝合缝,下面用木柱架空,不直接贴地面。这种悬空台面能让声音振动更充分:演员踩在上面唱戏,声音会让木板振动,台面下的空当就像鼓腔,能把声音放大 ,就像敲空木箱比敲实心木墩声音大,悬空的戏台台面就是个天然的共鸣箱。 台下的地面也有讲究,会用青石板铺成中间略高、四周略低的坡度,石板之间的缝隙用石灰填实。声音碰到平整的石板会反射,坡度能把声音导向观众席,而不是闷在地面 , 有老艺人说,站在石板地面的戏台前唱戏,比在泥地上声音大一半。 戏台的柱子和墙壁是声音引导员,而不是声音绊脚石,戏台两侧一般有两根 “台柱”,柱子不用粗笨的实心木,而是用中空的楠木 —— 这种木头质地坚硬,声音碰到时不会被吸收,反而会顺着柱身向上传播,和屋顶反射的声音汇合。 柱子表面打磨得光滑圆润,没有多余的雕刻,避免声音碰到凹凸处散射,戏台后面的 “背墙”(演员的背景墙)会做成弧形,就像把声音 “推” 向观众:演员面向观众唱戏,声音向后传到弧形墙上,会被稳稳地反射回台前,不会从后台溜走,有些戏台的背墙里还会嵌几口空陶罐,罐口朝向台面,能吸收杂音,让声音更纯净。 细节设计更见功夫,连装饰都在帮声音 “赶路”,戏台的 “额枋”(台口上方的横梁)会雕刻成波浪形,既好看又能分散声音,横梁离演员近,声音碰到波浪形的雕刻,会被分成几股向不同方向传播,覆盖更多观众,戏台两侧的看楼栏杆用镂空雕花,声音能穿过栏杆传到楼上,不会被挡住。 甚至连演员站的位置都有讲究,戏台中央靠前的位置有块 “响板”,演员站在上面唱戏,声音通过响板传到台面下的共鸣箱,能比站在其他地方响亮得多, 老艺人称这个位置为 “龙口”,说站对龙口,不用使劲喊。 不同地方的戏台还会根据环境 “定制” 传声设计。南方多雨,戏台会加 “雨棚”,雨棚用薄木板搭建,留有细小缝隙,既能挡雨又不阻碍声音传播;北方风大,戏台会把台口收窄,减少风对声音的干扰。 乡村戏台大多露天,就把戏台建在地势稍高的地方,利用地形让声音向下扩散;城镇戏台在戏楼里,就把观众席设计成 “阶梯式”,后排比前排高,声音不会被前排观众挡住。 古人造戏台的智慧,说到底是 “顺着声音的性子来”:用坚硬的材料让声音振动,用弧形和坡度引导声音方向,用共鸣和反射放大声音,不跟声音 “对着干”。 这些没学过声学原理的工匠,靠一代代积累的经验,把戏台变成了 “天然扩音器”,现在很多古戏台还在使用,演员站在台上清唱,坐在最后一排的观众依然能听清每个字, 这就是老祖宗用木头、石头造出的声学奇迹,简单却比现代设备更懂声音的脾气。