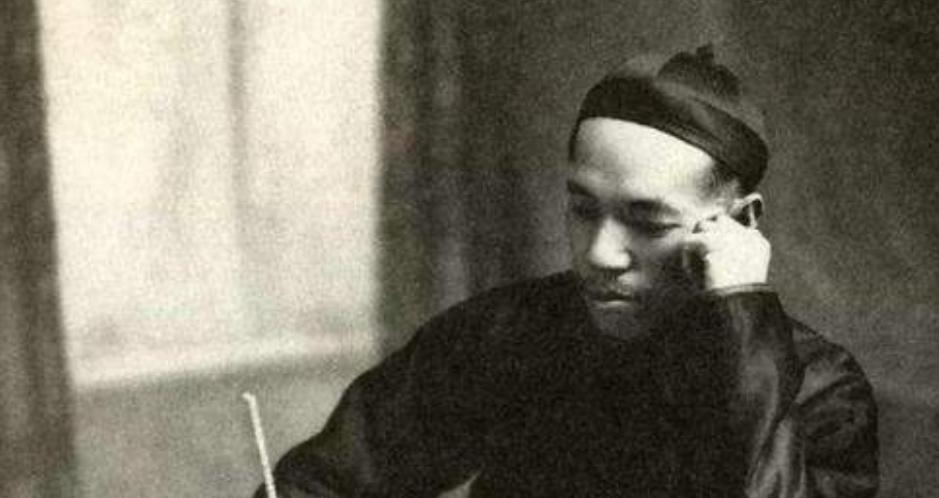

95年,梁家子女在梁启超和李蕙仙合葬墓前竖起衣冠冢,此人是谁? “妈,碑文就写这样吧?”——1995年初冬,北京香山。七十多岁的梁思礼举着钢笔,声音有些发颤,站在父母合葬墓旁。他身边的兄姊点头,目光落在不远处新起的坟丘,那是为一位没有遗骨的老人安置的衣冠冢。老人叫王桂荃。 时针往回拨近百年,光绪二十四年秋,戊戌变法惨败,梁启超流亡日本。随行者中除了长兄与少数志士,还有一个小丫鬟——王桂荃,年方十二。她扛着半人高的行李包,跟着主母李蕙仙穿街过巷。那一年,东京的海风腥咸,她却顾不上看海,只记得主母叮嘱:“别丢了小少爷的衣服。”这一句,后来成了她处理整个梁家大小事务的“第一条军规”。 王桂荃生在四川广元,幼失怙恃,被四度转卖后才进李家。出身的苦,让她习惯低头做事;命运的转角,却逼她学会抬头看路。抵达日本不到半年,她已经能用蹩脚的东京土话买菜砍价,还偷空听夜校老师念五十音图。梁启超开玩笑:“王姑娘先学会日语,我这个学生倒落后了。”屋里一阵笑,笑里有苦味,却也有亮光。 时间来到1903年。李蕙仙病势加重,深夜,她把王桂荃叫到榻前:“桂荃,阿超在外奔波,我终究不能再生孩子,你来守这个家,好不好?”话很轻,却像石头一样砸进王桂荃心里。她跪下磕头,没哭,回屋后擦干眼泪,把长发梳成了大家媳妇的髻。从那刻起,“丫鬟”二字退出了梁家的辞典。 许多人质疑梁启超当年高喊一夫一妻,而今却纳妾。可真正见过梁家日常的人才知道,桂荃在屋内永远称梁启超“先生”,称李蕙仙“太太”。外人听来别扭,梁家子女却笑她“规矩得像算盘”。规矩是她的铠甲,也是她撑起十口之家的梁柱。几年间,她为梁家添了六个孩子:思永、思忠、思达、思懿、思宁、思礼。抱孩子的时候,她常说:“我不给你们富贵,只教你们一件事——勤。” 1915年冬,梁启超在上海暗中策划护国。租界的清晨湿冷,他咳得厉害,连笔都握不稳。忽听门响,王桂荃拎着一个食盒闯进来:“姜汤热着呢,先喝!”一句家常话,让这位政论高手红了眼眶。后来梁启超回忆:“非我王姨饮食不可。”这不是溢美,而是真话。 1924年,李蕙仙弥留。病床前,她握住王桂荃的手,用尽力气交代:“以后家里仰赖你。”没多长句,桂荃点头,一滴泪没有。送灵那天,梁启超扶着王桂荃,脚下踉跄。自此,他暗锁书斋,专攻史学,外界传言“梁氏晚岁潜心学术”,其实是有人替他屏风遮雨——那人仍是王桂荃。 1929年初春,梁启超病逝。讣闻传来,天津小洋楼里一片哭声。王桂荃整整三天没睡,处理丧事、安排学费、裁减花销。有人劝她搬去子女处,她摇头:“书桌还在,孩子功课没完,我不能走。”从此,饮冰室的灯常亮到深夜。 卢沟桥的枪声响起时,家又散了。思成、思永去了昆明,思礼和思懿漂洋过海,思宁投奔延安。老太太独守天津,靠房租和缝纫撑日子。日伪警察来敲门,她端出热茶:“屋里就我一个老婆子,翻吧。”敌人走后,她提笔写信:“宁儿,东西我看着,你们放心念书。” 抗战结束,王桂荃把天津老房卖了,搬进北京西单的四合院。除夕那天,她一人张罗两桌菜,等儿女孙辈到齐,才肯开席。孩子们劝她歇一歇,她笑说:“趁我腿脚还能走,多动多活几年。”话虽轻快,谁也不敢应声,因为大家都看见,她弯腰时背已佝偻。 1966年,她八十二岁。肠癌晚期却依旧下地摘菜。众人强拉她去医院,她拽着门框:“别花冤枉钱,留给小孙子买书。”两年后,她静静合上眼。邻里三日后才发现,匆忙掩埋,连石碑都没留。彼时,远在外地的子女们正被各自的工作羁绊,无人得知噩耗。 直到改革开放后,家族陆续寻到母亲的埋骨处,却只剩荒草。1995年,兄姊商定:把衣冠冢立在父母墓旁,让她在精神上回“家”。开篇那句询问碑文的声音,正是那场家族小仪式的缩影。碑成之日,梁思顺轻轻抚字:“妈,这回,我们终于没让您再漂泊。” 如果追问王桂荃究竟是谁,一纸族谱写不出答案。她不是名人,也不曾著书立说,却在最暗的年月里守住了一个大家庭的灯火;灯火照亮的,是后来一门三院士、六子女皆成才的传奇。有人说她“平凡”,可没有她的那双手,梁家的冰室注定无人添柴。 香山的风一年又一年掠过墓冢,新结的碑依旧白净。偶有游客停步,低声感叹:“原来这就是那位王夫人。”对历史而言,她是注脚边的一抹微光;对梁家后人而言,那抹光就是道路本身。