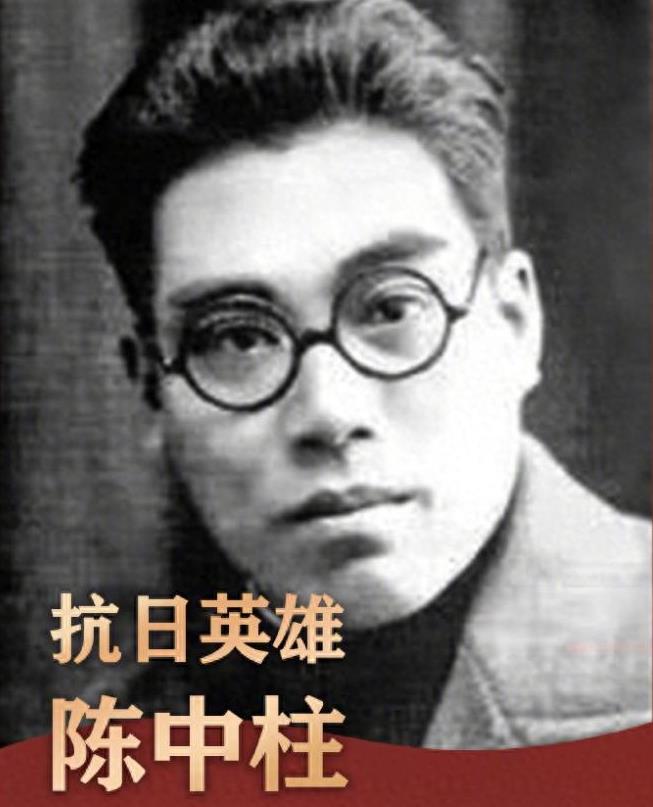

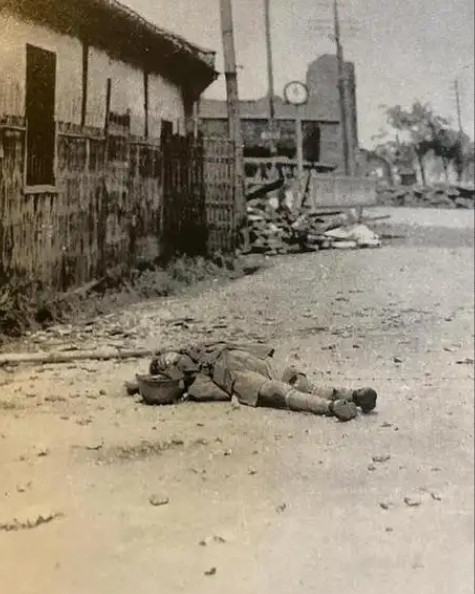

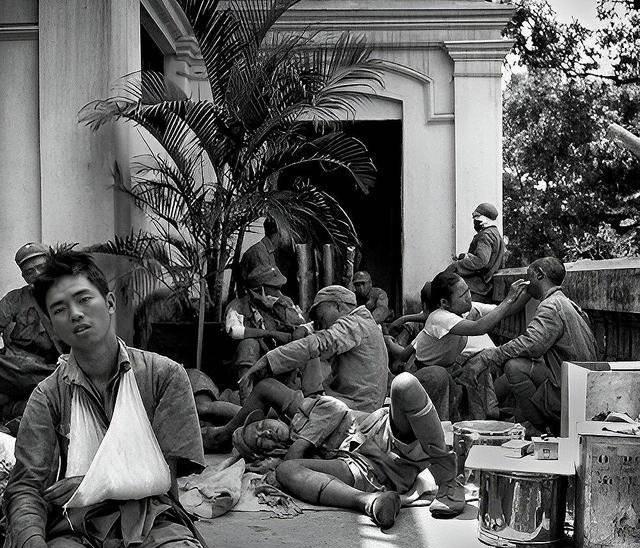

1941年6月,国军少将陈中柱战死后,头颅被日军割下带走。陈中柱怀孕的妻子带着女儿,冒死来到泰州,向日军司令当面索要丈夫的头颅。 陈中柱一个原本只是上海电车公司普通职员的年轻人,如何从一个平凡的背景中走出,成为一名不畏死的抗日英雄? 陈中柱的传奇,始于他那不平凡的少年时代。1906年,他出生在江苏盐城的一个贫困家庭,少年时期并没有一条显赫的道路等着他。与许多革命先烈不同,他没有显赫的家世背景,也没有深厚的文化积淀。 早年的陈中柱靠在上海电车公司做售票员度日,但在这座充满工业气息的城市里,他接触到了激进的思想,开始思考如何通过自己的力量改变国家的命运。于是,他毅然放下工作,投身黄埔军校,开启了自己的军事生涯。 这段经历为陈中柱的未来埋下了深深的伏笔。毕业后他不仅成为了一名优秀的军事人才,还在南京中央大学担任过军事教官,教导年轻学子如何面对战场上的生死抉择。 到了抗日战争爆发后,陈中柱被任命为鲁苏皖边区游击总指挥部第四纵队司令,迅速在苏北地区建立起了自己的一片“抗日天地”。 陈中柱率领的游击队如鬼魅般穿梭在敌人运输线之间,屡屡给日军制造沉重打击,赢得了“算盘司令”的美誉。这不仅仅是对他军事才能的认可,更是百姓对他英勇事迹的崇敬。 1941年6月,在敌军的“扫荡”中,陈中柱与他的部队被困在了重重围困中。三天三夜的激战过后,陈中柱带着最后的兵力突围,在卢家垞抢滩时,他不幸中了六弹壮烈牺牲。年仅35岁的他倒在了这片他誓死捍卫的土地上。 日军为了邀功,割下了陈中柱的头颅并带回泰州。当时王志芳正在怀孕,生活的沉重让她几乎无法承受这个噩耗。但她没有崩溃,相反她将自己的悲痛深深埋藏,决心为丈夫争取最后的尊严。她不顾一切危险,带着6岁的女儿红秀,启程前往泰州。 王志芳清楚知道,这条路将充满风险。敌军的岗哨遍布河道,每一次靠岸,都可能暴露她们的行踪。但她心中的决心无比坚定那就是:无论如何,要将丈夫完整地带回家。她带着女儿,白天藏匿,夜晚赶路,顶着身孕走过了漫长的七十里水路,最终抵达泰州。 面对日军的严密防守,王志芳的坚持显得愈加坚不可摧。她没有退缩,在泰州城的日军司令部外,她坚决要求面见日军司令南部襄吉,并当场要求交出丈夫的头颅。日军初时对她的坚持并不在意,甚至嘲笑她的请求。 看到这位怀孕的妇人,目光中却透露出坚毅与倔强时,南部襄吉愣住了。王志芳没有屈服她那不顾一切的气势,让南部襄吉同意了她的请求,将头颅交给了她。 这一刻王志芳的内心极为复杂,她颤抖着接过木箱,里面是陈中柱的头颅,已经被处理过的石灰味和血腥味刺鼻。她用手轻轻抚摸木箱表面,那一刻她或许明白,这不仅仅是为丈夫完成最后的承诺,也是为整个民族的尊严与未来做出了自己的牺牲。 陈中柱的遗体早已被村民用门板钉成简陋的棺材,埋葬在武家泽的芦苇丛中。王志芳带着丈夫的头颅,忍着身体的疲惫与悲痛,回到了她丈夫的“家”。 王志芳没有哭泣,没有大声号叫,她只是默默地为丈夫合葬,并为他立下了简洁却充满深情的墓碑:“陈中柱将军之墓”。她的决心与坚守,也通过这块墓碑,深深地印刻在了历史的长河中。 王志芳没有再嫁,而是将两个孩子抚养长大,始终未曾忘记丈夫的遗志。她将自己的痛苦化作了坚韧,生活在没有陈中柱的日子里,守护着这个家庭的每一寸土地。 几十年后,陈中柱的事迹逐渐被更多人所知晓。1987年,江苏省政府追认陈中柱为革命烈士,并将他的遗骨从泰州迁回故乡盐城。如今,陈中柱的事迹早已成为地方文化的重要组成部分。 陈中柱的儿子陈承志也将父亲的遗志发扬光大,他回到父亲的牺牲地时,满怀敬意地跪在风车口痛哭:“爸爸,我来晚了。”这座城市,因为有了陈中柱的精神,变得更加坚强和自信。 (信息来源:《人民政协报》2015年相关历史回顾及对王志芳亲属的采访)