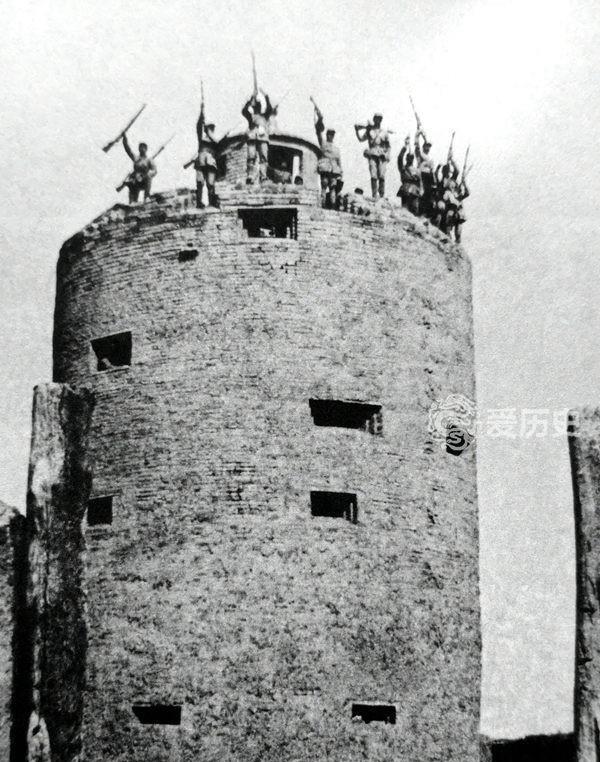

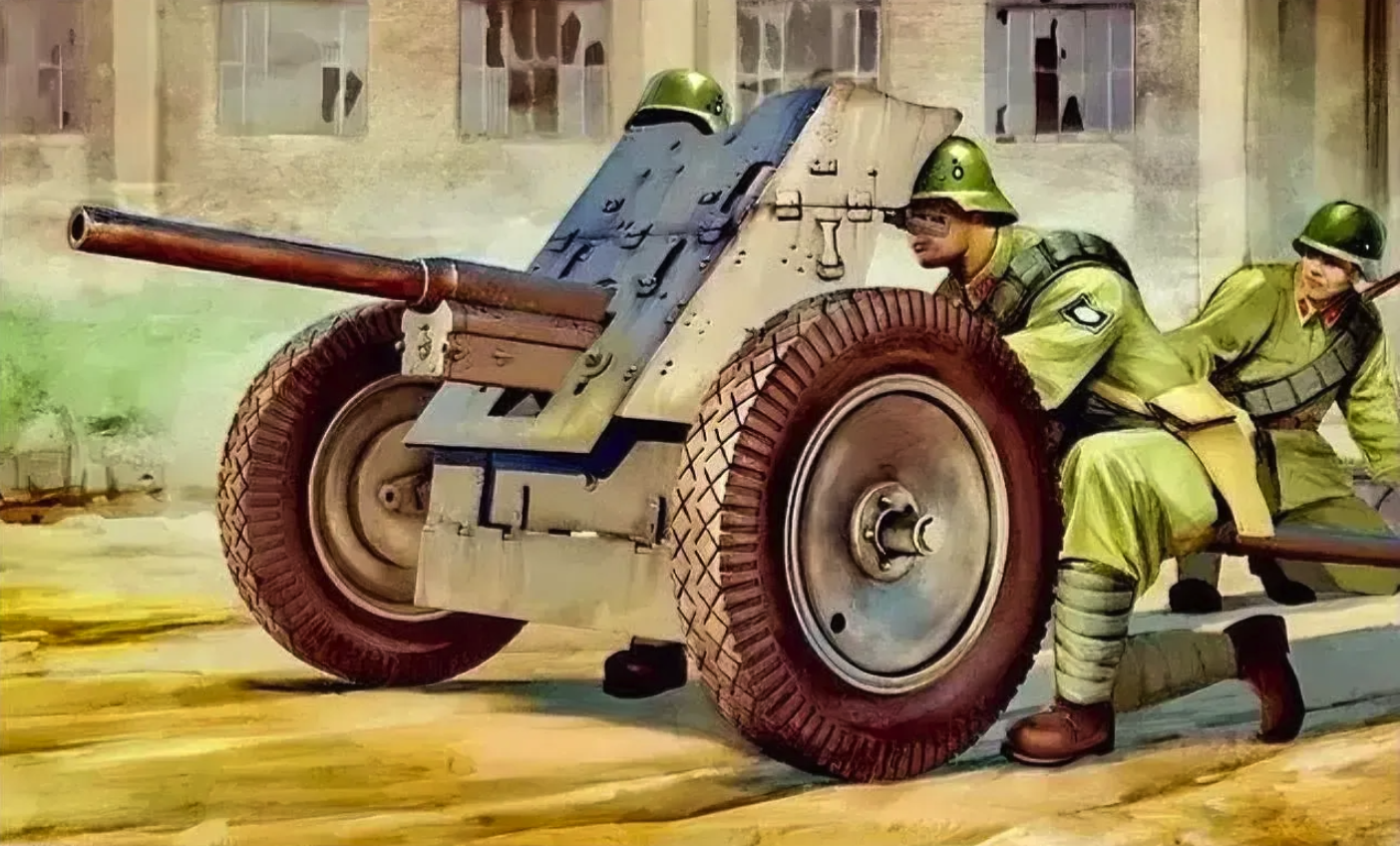

1941年,山东战场,一场看似普通的夜袭,因一次操作失误变成意外奇迹。敌人碉堡没炸掉,副团长正要训人,却突然发现,敌人全都没了动静,枪声一声不响。 起初谁也没弄明白,战士刘厥兰冲进据点时,甚至还做好了和敌人肉搏的准备。可眼前情景让他愣住了——日军像是突然集体昏迷,整排趴倒。不是掩体炸塌砸死,而是被震昏,毫无反应。他手里提着爆破包,心还没回神,就听背后王凤麟下令:全体进攻。部队一拥而上,整个据点几乎没费一枪一弹,就被清干净了。 这事,要从一个月前说起。八路军山东纵队接到命令,炸毁日军设在徐家楼的核心碉堡。这座碉堡固若金汤,是敌人守卫整片区域的眼睛和牙齿。敌人兵力不多,但武器精良,尤其这个据点坐落在交通节点上,对我军穿插行动构成极大威胁。要拔掉,必须打。 但正面攻坚风险太大,敌人火力太猛。于是副团长王凤麟带着刘厥兰等工兵,一边侦察,一边筹划了一种特殊战术——用“土坦克”掩护爆破兵接近目标。所谓“土坦克”,其实就是带有木架的简易推进盾,前面装沙袋,后面推车,专为接近碉堡设计。刘厥兰志愿担任主攻。他是团里出了名的爆破尖兵,做事稳,也敢死。 当夜正值元宵节,敌人强迫周围村庄彻夜亮灯,以防突袭。可他们没想到,正是这灯火通明,给了我军夜袭的最佳时机。敌人以为自己看得清,其实自己也成了活靶。 夜深,刘厥兰带着炸药包,猫着身子从“土坦克”后面推进,一米一米挪。他原本应将炸药包贴紧碉堡底部放置,但由于视线受阻,地形判断失误,他把炸药放在了碉堡和围墙之间。这个小失误,本该让整个行动失败。 原本守碉堡的敌人,应该开火反击了,可枪声呢?没有。一点也没有。 这才明白,炸药没放对地方,却阴差阳错形成了最致命的内爆冲击。这种战术,后来被归入“爆震战术”一类,被研究人员当作实战中的经典案例。 敌人崩溃,我军顺利攻下徐家楼据点。这一战,不仅拔掉了敌军眼中钉,还稳固了周边村庄的安全线,极大提升了部队士气。而刘厥兰,因操作虽错但战果卓著,反而立了大功。他自己也没想到,那次误放炸药,竟成了人生最高光时刻。 接下来几个月,山东纵队继续推进,多个据点被相继拔除。王凤麟作为爆破战法倡导者,参与设计了数场攻坚战。他不是传统意义上的指挥官,而是有实战经验的战斗派,思路灵活,擅用突袭、小道、爆破与假象。后来在一次对敌据点清剿中,他在掩护队伍撤离时中弹牺牲。 而刘厥兰继续留在爆破连,战功不断。战争结束后,他转业到了东北,在辽源煤矿担任安全主管,一干就是十几年,直到1950年退休。他从不向人提那场“误炸建功”,只是偶尔对战友讲起,“炸药不怕错,怕的是不敢炸。” 这场战斗后来被军事院校写入教材。不是因为炸药炸得多准,而是因为它让人明白,战场没有绝对正确,只有敢上前一步的勇气和智慧。 那个夜晚,元宵节的灯火没照亮敌人,却照亮了我军进攻的道路;一个位置放错的炸药包,没炸毁碉堡,却炸穿了敌人的胆气。这样的战斗,不是传奇,是血和火里真正蹚出来的战例。 它也告诉我们,在战争里,胜利从来不是靠剧本来的,而是在不完美中,用胆量和偶然,杀出一条生路。炸药响起的一瞬间,战士们没想到胜利,但胜利却选择了他们。那不是运气,而是敢打敢拼的回报。 一场炸错位置的爆破,成了日军崩溃的导火索。这,就是战争最真实的模样。