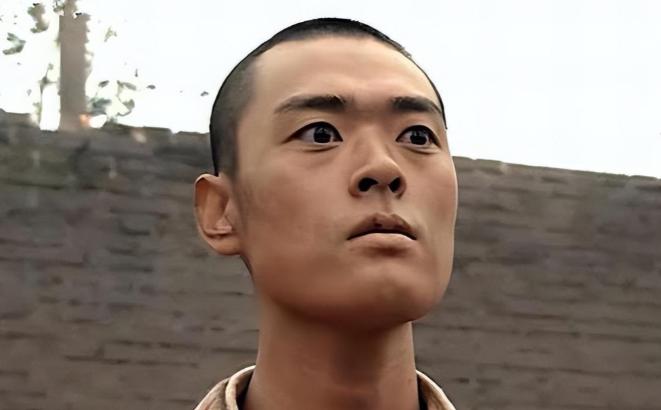

演员李幼斌曾说,那时拍摄亮剑,张桐扮演我的勤务兵,也就是魏和尚,他年轻,却会抢戏,想出名费尽了心思,我跟张光北在前面演戏,他就在后面晃来晃去的,吸引眼球。 《亮剑》里魏和尚那个角色,观众记得牢,可很少有人知道,演魏和尚的张桐,当年在片场还被李幼斌说过 “抢戏”。这话听着像批评,细究起来,倒成了他演艺路的一块路标。 张桐不是科班出身,最早是南开大学计算机系的学生。 按说该走程序员的路子,偏偏一次拍洗发水广告,镜头前那种陌生的吸引力,让他改了主意。 家里不同意,他就卖掉房子,揣着钱去法国里昂学戏剧。 在法国那几年,老师总说 “每个角色都要争观众视线”,这话他记在了心里,却没料到回国后会水土不服。 2004 年冬天,《亮剑》剧组在太行山拍外景,零下的温度里,摄像机电池冻得开不了机,演员们裹着军大衣还直打哆嗦。 23 岁的张桐穿着八路军军装,站在李幼斌身后,心里想的还是法国课堂上的理论。 镜头对准主角时,他下意识往前挪了半步,想让脸多露出来些。 李幼斌猛地回头,低声说了句 “警卫员有警卫员的站位”,片场一下子静了,张桐的脸瞬间红透,手里的步枪都快攥不住了。 那会儿他刚从法国回来,揣着肄业证书,在北影厂门口蹲了三个月,才等来魏和尚这个小配角。 进组第一天就懵了,李幼斌捧着剧本琢磨台词,张光北对着镜子练眼神,没人理会他说的 “西方戏剧理念”。 导演还总让他 “收着演”,这跟他在法国学的 “释放表演” 完全拧着来。 拍一场背着李云龙突围的戏,张桐非要真背,说这样才真实。前三次拍摄,他总在镜头边缘晃悠,想靠肢体动作吸引注意。 第四次,他脚下一滑,俩人重重摔进冻土坑。 李幼斌揉着腰站起来,笑着说:“小同志,戏是演出来的,不是拼出来的。” 这场景让人想起周星驰早年跑龙套,在《射雕英雄传》里演个宋兵,还想给角色加戏,结果被导演骂 “瞎折腾”,新人想证明自己,大概都有这股子愣劲儿。 《亮剑》火了,魏和尚成了经典,可张桐却被这角色捆住了。接下来七年,找他的戏全是类似的 “硬汉警卫员”。 他想转型,接了部都市剧,年轻导演却当着全剧组的面摔剧本,说他 “除了瞪眼啥也不会”。 这话像根刺扎在他心里,后来他患上抑郁症,站在窗边跟妻子说 “想飞走”,妻子辞了工作,没日没夜陪着他。 转机出现在 2016 年,《绝命后卫师》找他演陈树湘。为了这个角色,他把三本党史翻得卷了边,在湘江战役遗址长跪不起。 拍长征戏时,他自己要求负重三十斤行军,脚底磨出的水泡破了又感染,硬是没坐过一次担架。 凭着这个角色,他拿了飞天奖,成了第一个获此殊荣的 80 后演员,领奖时,他握着奖杯的手都在抖。 再后来演《觉醒年代》里的李大钊,张桐更较真了。 北大图书馆里李大钊的手稿,他一页页地啃;为了体会文人的指茧,他跟着师傅学雕版印刷。 法庭就义那场戏,他对着镜头笑了,这不是凭空设计的 —— 查日本报纸时,他发现真实的李大钊就义前,确实对着镜头笑过。 如今 44 岁的张桐再遇李幼斌,俩人坐在一块儿聊了三个钟头,当年摔进冻土坑的事,成了说笑的由头。 张桐常跟年轻演员说:“戏不在脸上,在骨血里。” 这话里的滋味,是他摔过的跤、挨过的骂、啃过的冷馒头一点点熬出来的。 从太行山片场那个想多露半张脸的新人,到能撑起李大钊这样的角色,张桐走了十八年。 回头看,李幼斌那句 “抢戏” 的评价,倒像块磨刀石,把他的青涩磨掉,露出了对表演的执着。 演员这条路,从来没有捷径,能让人记住的,终究是藏在角色骨头里的那股劲儿。 对于张桐这路走的,真是又心疼又佩服,当年在《亮剑》片场抢戏被骂,换作别人可能早放弃了,他偏凭着那股子执拗扛过来。 有人说他傻,演个配角那么拼命干啥,可正是这份傻劲儿,才让魏和尚成了经典,后来抑郁那段,看着都揪心,还好没垮掉。 飞天奖拿得值,《觉醒年代》里的李大钊,眼神里全是戏,哪还有半点魏和尚的影子?这才叫演员,能把自己揉碎了变成另一个人。 对比现在有些流量明星,台词都念不利索还耍大牌,张桐这踏实劲儿太可贵了。说到底,观众眼睛亮着呢,花架子撑不久,真本事才经得住瞅。 那么你们对于这位深入人心的“和尚,有什么看法呢?” 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!