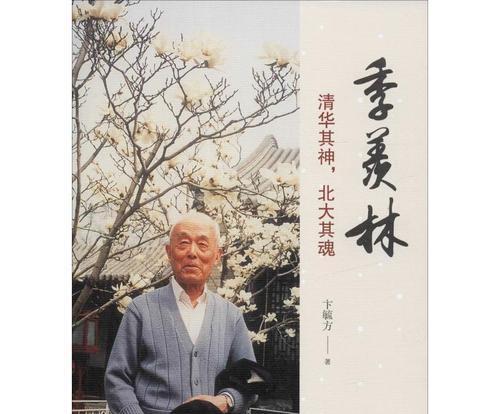

1964年,国学大师季羡林,得知妻子彭德华要来北京时,转头就将大床换成了单人床,还放出狠话:“我就是死和不和她睡在一起!”30年后,彭德华去世后,季羡林甚至拒绝四万元丧葬费,气得儿子和他断交了整整十三年! 一个满腹经纶的大师,为啥对自己相濡以沫(尽管是形式上的)的发妻如此冷酷?这背后,藏着的是一个时代的眼泪,和一个知识分子内心深处最深的无奈和愧疚。 这事儿,还得从头说起。 季羡林和彭德华的结合,是彻头彻尾的包办婚姻。1929年,季羡林还在清华大学念书,是个新潮的知识青年,满脑子都是学术救国、人格独立。而远在山东老家的彭德华呢?她不识字,裹着一双小脚,是旧时代最典型的那种传统女性。 两个活在不同世纪的人,就被长辈的一纸婚约给捆在了一起。 你可以想象一下那个画面:一个西装革履、满口外语的大学教授,和一个穿着土布袄、连自己名字都不会写的农村妇女,他们能聊啥?聊康德、黑格尔?还是聊今年地里的收成、邻居家的鸡下了几个蛋? 说白了,他们从结婚那天起,精神上就是两个世界的人。季羡林在他的日记里,毫不掩饰自己对这门婚事的反感,甚至用了“天大的不幸”来形容。他顺从了,是出于对叔父母养育之恩的“孝”,是一种责任,但绝不是爱情。 婚后,季羡林继续求学,后来又远赴德国哥廷根大学,一去就是十年。这十年里,是彭德华一个人,在山东老家侍奉公婆,拉扯一双儿女(季婉和季承)。她用自己瘦弱的肩膀,扛起了一个传统儿媳和母亲所有的责任,让季羡林在外面没有后顾之忧。 咱得说句公道话,彭德华尽了她那个时代一个妻子所能尽的全部本分,甚至做得更多。她不懂季羡林的书里写的是什么,但她知道,自己的男人是个有出息的人。她用自己的方式,默默支持着丈夫的事业。 时间一晃到了1946年,季羡林回国,成了北大的教授。按理说,一家人该团聚了。可长期的分离和巨大的文化差异,已经在他和彭德华之间,挖下了一道无法逾越的鸿沟。 他把彭德华和孩子们接到了北京,但他给彭德华的,只是一个“家”的空壳子。他给了她物质上的保障,却给不了任何精神上的交流和情感上的慰藉。 所以,当1964年,彭德华要正式长住北京时,季羡林换掉双人床的举动,就不难理解了。那张床,对他来说,可能是一种象征。强行睡在一起,对他而言,或许比分居两地更折磨。这是一种精神上的“洁癖”,也是他维护自己内心世界独立的最后一道防线。 这事儿冷酷吗?确实冷酷。但它不是单纯的嫌弃,而是一种深刻的、无解的悲哀。他没办法爱她,也没办法假装爱她。对于一个把精神世界看得比什么都重要的知识分子来说,这种“假装”或许才是最大的不尊重。 他们的生活状态,就是典型的“同一屋檐下的陌生人”。季羡林在书房里与古今中外的先贤对话,彭德华在厨房和院子里操持家务。他有他的阳春白雪,她有她的下里巴人,互不打扰,也互不理解。 如果说,换床事件是季羡林对这段婚姻无声的抗议,那拒绝四万块丧葬费,则更像他对自己一生愧疚的一种极端表达。 1994年,彭德华病重去世。儿子季承从外地赶回来处理后事。当他得知父亲拒绝了学校的好意时,彻底爆发了。 在季承看来,母亲为这个家操劳了一辈子,受了一辈子委屈。如今人没了,父亲连这点来自单位的抚恤和体面都不要,这是对母亲最后的、也是最大的不公。他觉得父亲太自私、太冷血,完全不顾及生者的脸面和逝者的尊严。 但我们试着站季羡林的角度想一想。他后来在《牛棚杂忆》和日记里,都反复提到对彭德华的负罪感。他不止一次地说:“我一生唯一对不起的,就是德华。”他心里清楚,自己欠了妻子一辈子。 这份债,是他心里最重的一块石头。现在妻子去世了,用一笔公家的钱来“厚葬”,在他看来,是不是像在用钱来清算这份还不清的债?是不是在用一种外在的、物质的形式,来掩盖自己内心的亏欠和苍白? 他拒绝,或许是因为他觉得,彭德华的丧事,是他季羡林一个人的事。这份他欠了一辈子的债,必须由他自己来还,不该假手于人,更不该用公家的钱来“装点门面”。他要用这种近乎“刻薄”的方式,来守住自己内心那点可怜的、关于“责任”的底线。 可惜,这种复杂的、拧巴的内心戏,儿子季承无法理解。他看到的是事实:父亲的决定,让母亲的葬礼显得“寒酸”,让家人在单位面前抬不起头。 于是,父子之间那根紧绷的弦,彻底断了。这一断,就是十三年。直到2008年,季羡林病重住院,在别人的撮合下,这对白发苍苍的父子才算和解。