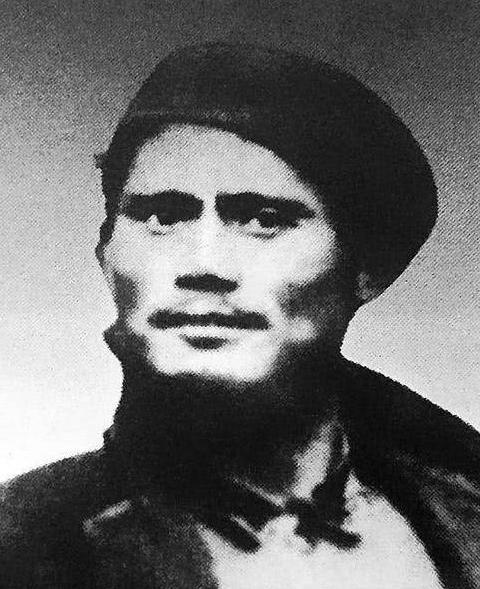

09年凯丰儿子参观南方局旧址,当众质问馆长:怎么没有我父亲的像 【2009年5月,南岸区的旧式院落里】 “馆长同志,请问我父亲的像去哪儿了?”何明一脚踏进大厅就抛出这句话,语气里带着惊讶,更透着难以掩饰的失落。两侧墙面悬着的,都是南方局常委们的黑白照片——周恩来、董必武、博古,甚至连邓颖超单独成像,可在常年居于第三席位的凯丰,却只剩二楼角落里一张模糊的集体照。解释声此起彼伏,尴尬的空气仍在弥漫。这一幕把很多人拉回到七十多年前,那个同样充满争议与峰回路转的身影。 凯丰,原名何克全,1906年初夏出生在江西萍乡。当时的南方各省已经被三民主义的风潮吹得摇摇欲坠;五年后武昌城头一声枪响,满清龙旗落地。时代的巨响像惊雷一样闯进了湘赣边陲的小山村,也闯进了幼年的凯丰心里。课余,他喜欢蹲在茶铺门口听挑担客商议论天下,把昨日刚学会的片言只语与邻家伙伴比划着复述,稚嫩却颇有条理。 1920年,他考进萍乡中学。学校里不少北大毕业生讲德文、谈卢梭,课堂外又有工友夜校悄悄传播马克思,思想的火苗在少年的心里噼啪作响。五年后,他迈进武昌高师,暑假回乡组建萍属农会,为北伐军提供粮草向导,一度受到蒋介石接见。谁料两年后“四一二”反转,旧友成敌,国民党通缉名单里赫然多出“何克全”三字。 在莫斯科东方大学,他第一次把自己的“口才”与系统的马克思主义理论结合。“博古同志,这个江西小伙子写稿子像泼墨泻水,很有味道。”这是博古在一次内部讨论会上的评价。1930年归国,他被派往香港整顿共青团广东组织,旋即调中央苏区。第四次反“围剿”期间,凯丰与毛泽东初见。毛泽东欣赏他的文笔,却对他凡事听命于博古、张闻天有些不以为然。 遵义会议前夜,凯丰作为后卫代表,连夜策马赶进城。会上,他站出来反驳毛泽东——理由只有一句:维护共产国际的组织纪律。那句“泽东同志并未留洋,谈不上精通马列”在会场回荡,最终帮他“赢”得了一个空前冷场,也为日后无休止的误解埋下种子。毛泽东反问他是否读过《孙子兵法》,他默然。年轻的倔强在历史长河里只剩一抹苍白,但这并不意味着能力的否定。扎西会议后,他主动检讨,职务恢复。他以极快的速度完成了角色转换:在川北草地上带头批评张国焘南下路线;在懋功通桥集会上,撰稿支持中央北上方针;在陕北,他被任命为中央宣传委员会负责人,发起统一战线口号的舆论攻势。 1938年到了重庆,南方局挂牌。凯丰以常委第三位主持宣传口,并出任文化工作委员会书记。“老周,你干脆坐正吧,我给你打下手。”他曾劝周恩来。周恩来却回了一句:“你更懂大众报导,还是你来,我给你托底。”两人相视而笑,外间流传“凯丰是周公之上级”,其实职务表里的高低挡不住配合默契:周恩来抓统战,凯丰抓舆论,博古辅助内线,几个人用有限的经费办报纸、筹学术座谈,打破了国民党在陪都的话语垄断。 1940年,他回延安临危受命,出任中宣部代理部长兼书记处书记。整风运动里,他提出“惩前毖后、治病救人”的宣传口径,既保留了批评锋芒,又尽可能降低组织对个人的伤害。1945年七大召开,博古被定性“左”倾,凯丰因与博古私交甚笃,被票数挡在中央委员门外。外界只看到“落选”,却少有人注意,张闻天专门在会上向毛泽东建议:凯丰仍应留在宣传核心。“能力在此,暂失名分又何妨。”毛泽东点头。 新中国成立前夕,凯丰受命东北,主抓土地改革舆论及城市报业收编。七年里,他遍跑黑吉辽十数个市县,手里长年握着一本旧田赋册、一支短铅笔,白天访贫农,晚上打腹稿。共和国成立后,他调回北京任中宣部副部长,一度兼任高教部副部长,筹建中国作协与文联的草案也出自他手。不幸的是,1955年查出肝癌,手术后仍顽强坚持工作,直到次年冬天病重去世,终年49岁。 遗憾的是,他的名字常被贴着“遵义会议上反对毛泽东”的标签简单带过。档案室里那摞《新华日报》编务手稿、重庆地下文化战线的往来批示、东北剿匪与复刊方案,多年来鲜少有人翻检。于是,当何明站在南方局旧址抬头四望,心里难免不是滋味。他没有质怪工作人员——实际上,当年布展方案里确实把凯丰列在二楼专题里,只是限于篇幅与文物,最后呈现得不够醒目。可在儿子看来,那并不仅仅是“展示位置”问题,而是一个历史记忆是否完整的问题。 说来有意思,2012年,中央档案馆解密了一批南方局文献,凯丰亲笔稿首次大规模公开;2016年人民网推出专题,详细梳理他从江西学生领袖到新中国文化系统干将的轨迹。这几年,学界也开始把他与以往被过度放大的争议摘离开,只谈其在新闻、出版、统战宣传上的制度设计。有人评价:“若说周恩来是‘开门’的外交家,凯丰就是‘点灯’的文化管家。”褒奖是否准确见仁见智,但至少,他的故事终于走出那间暗淡的角落。

黄河石

凯丰是在中宣部副部长(兼任中共中央马列学院院长)任上去世的,客观展示那段历史,更能凸显毛主席用人的远见卓识和伟大胸怀!