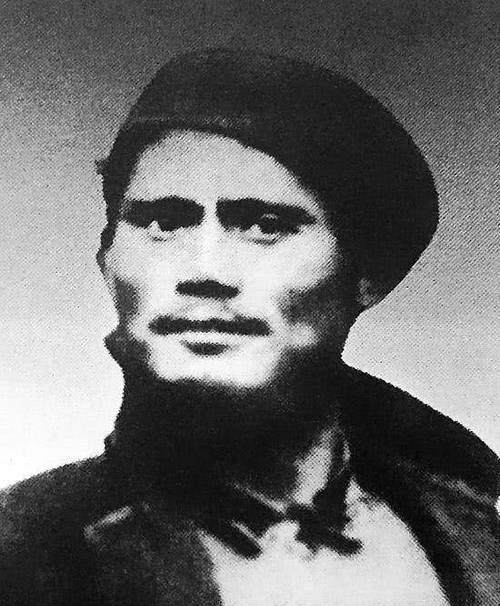

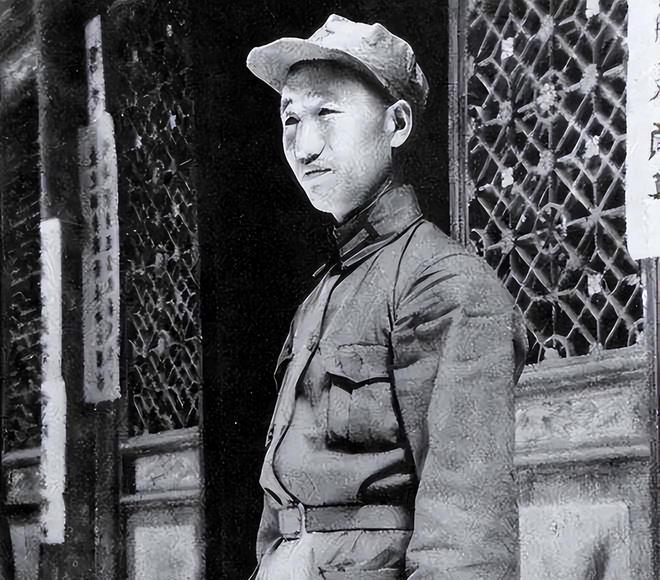

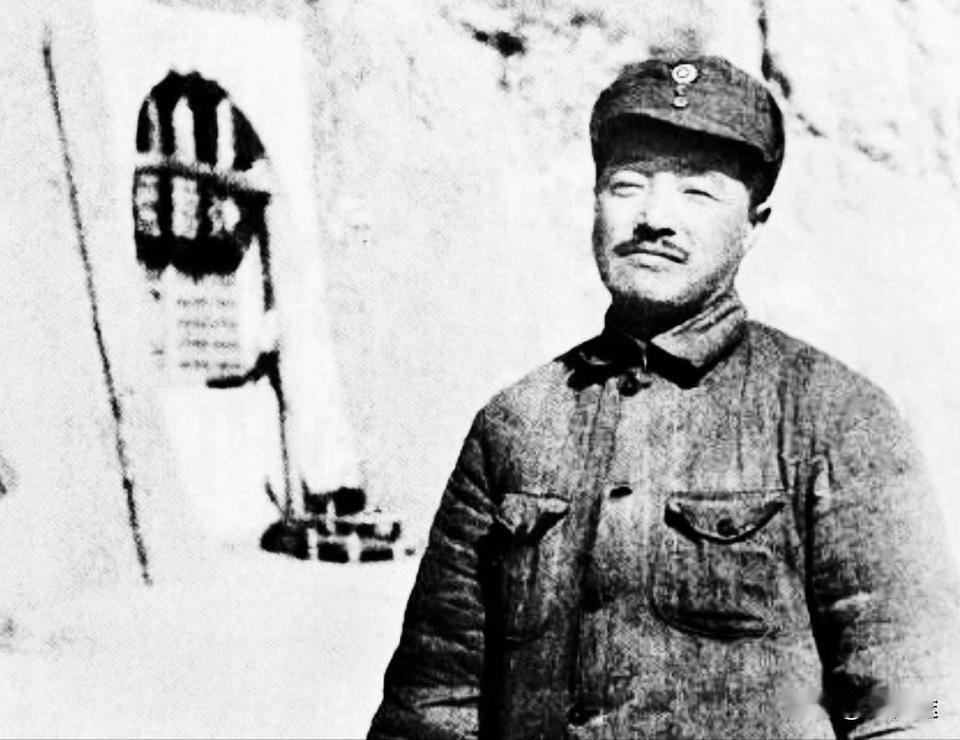

1947年7月23日,小河会议结束后,毛主席突然找到贺龙,神色凝重地说:“有句话,我一直想跟你说。“而且这句话,毛主席憋了很久。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! 1947年,西北战局一触即发,中共中央在小河村召开完重要会议后,毛主席单独把贺龙叫了出来,言语中带着沉重。 他开门见山地指出,这个位置对贺龙而言是一种屈才,不是因为工作本身不重要,而是贺龙过去一直冲锋在前,如今却要在后方承担另一种形式的战斗。 他必须亲自说出这句话,因为他知道,贺龙接受的并非一份荣耀,而是一份压力极大的使命,贺龙没有推辞,没有抱怨。 他清楚眼下的情势,他早已不是那个拿着两把菜刀硬闯盐务局的小伙子,也不是北伐战场上率师猛进的将军。 他知道从战士变为支撑整条战线的支柱,是一次彻底的转身,这一次他面对的不是子弹,而是连绵不绝的后勤调度和沉重的物资筹备。 毛主席把贺龙安排在晋绥,担任陕甘宁晋绥联防军司令员,表面看去这是后方职位,但实则是整个西北战场的咽喉所在,当时,胡宗南的重兵正对延安步步紧逼,中央机关已秘密转移。 整个陕北岌岌可危,能够提供战略回旋与补给支撑的,就只剩晋绥根据地这一条通道,这个区域地形复杂,敌特活动频繁,周边还有阎锡山和国民党的力量交错盘踞。 晋绥一旦动摇,整个西北战局将彻底崩塌,贺龙不是唯一的选择,但他是唯一能够确保这条补给线不出差错的人。 他与毛主席之间的信任早在长征时期就建立,那时,他率领红二方面军从湘西突围,历经艰难,最终在陕北会师,两人早已心照不宣,彼此了解彼此的能力。 毛主席需要一个能统筹全局、不计得失、可以独当一面的将领来镇守这一战略要地,这个人非贺龙不可。 贺龙在接任后没有片刻犹豫,他立即奔赴晋西北,开始组织粮食、弹药和兵源的补给工作,当时当地正遭遇严重旱灾,物资极度匮乏。 贺龙没有坐镇指挥,而是亲自走村入户,带领地方干部一村一户地摸底,了解真实情况,他发动干部带头开荒种地,开展军民联产,一面维持供给,一面稳固政权根基。 他不仅要筹粮,还要建工厂,他整合分散的兵工力量,在兴县组建军工部门,动员技术工人和工匠,将土法炼钢、简易手榴弹、地雷的制作推向标准化。 每个月,工厂产出的子弹和炸药开始源源不断地运往西北前线,在他的调度下,支前民工源源不断地从后方涌向战场。 从1947年下半年起,陕北野战军的每一次大规模行动,都能看到晋绥的影子,粮草、弹药、棉布、担架、民工,全都来自贺龙亲自部署的后方力量。 战场上的胜利离不开前线的冲锋,更离不开背后那条牢不可破的支援链条,贺龙还亲自规划了多条秘密交通线,避免运输物资被敌军截获。 他与交通部门联合设置隐蔽渡口,安排专人昼夜轮班,保证中央机关与前线指挥部之间的联络不被切断,晋绥根据地很快成为整个西北战场最坚固的后盾。 这一切并非轻松完成,敌军多次渗透后方,企图破坏生产与运输,贺龙多次亲自赶赴出事地点指挥应对,调动民兵系统反包围,力保运输通道畅通,在他的布置下,敌人未能成功破坏任何关键节点。 与此同时,贺龙还统筹地方政治建设,稳定民心,他组织整顿地方干部作风,推行减租减息政策,重建群众对政权的信任。 在他手中,晋绥不只是一个军事后方,更是政治和经济全面支撑的战略区块,战争局势也因晋绥的稳定而发生转变。 随着西北战场逐步转入主动,彭德怀带领的野战军开始频频发起反攻,成功收复多个要点,中央机关得以在相对安全的环境下展开战略部署,为全国解放战争赢得宝贵时间。 从1947年到1949年,晋绥解放区累计向前线提供数十万吨粮食,数百万斤棉布,逾二十万人次的支前民工,后勤体系实现了组织化、规范化,为解放军的后续胜利打下坚实基础。 贺龙的表现得到了中央一致肯定,战争结束后,毛主席在一次总结会上指出,正是因为有了后方如贺龙这样的支撑,前线才能够稳步推进,才有了最终的胜利。 1955年,贺龙被授予共和国元帅军衔,他并非因前线战功再次被认定,而是因那段沉默却至关重要的后勤岁月。 他用行动证明战斗不仅存在于战壕之中,更存在于每一次粮食的分发、每一条交通线的畅通、每一枚子弹的按时运送之中。 贺龙没有因脱离前线而失色,相反,他在那个沉重的岗位上,承担了前所未有的责任,晋绥战区的稳固,为解放战争的全局转折提供了坚实依托。 他不是在为功勋而战,而是在用一生守护理想,他没有被位置局限,而是用实际行动诠释了什么叫作真正的担当,毛主席当初担心的那份“屈才”,最终成为一种注脚,一种不言而喻的敬重。 (主要信源:《贺龙同志传记》;《解放战争时期西北战场历史文献选编》)