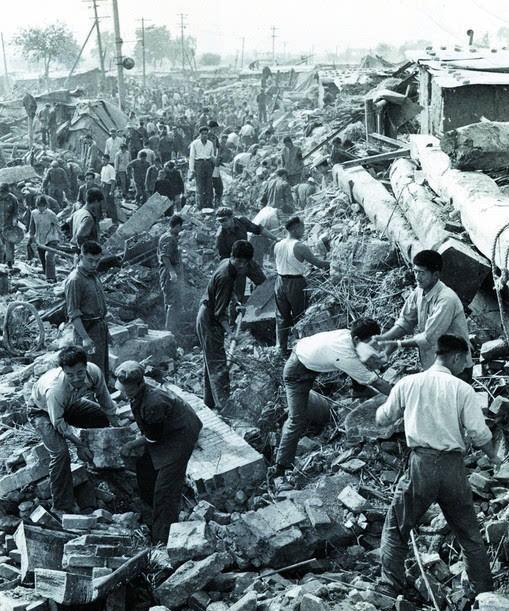

1976年,唐山大地震中,一座看守所倒塌,200多名囚犯跑出来,然而他们没有选择逃跑,而是留下来救人,最终救出了112条鲜活的生命,直到救援的最后,都没有一个人离开...... (麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!) 1976年的唐山,凌晨3点42分,一场地震把一座看守所的围墙和监舍夷为平地,两百多名在押犯人,在一瞬间发现自己自由。 没有高墙,没有电网,幸存的看守干部和士兵寥寥无几,而且大多带伤,这种绝对的自由,来得猝不及防,然而,就在这片混乱的废墟之上,一声枪响打破了死寂。 开枪的不是什么居高临下的掌控者,而是一名下半身被预制板死死压住的干部,这声枪响,是他所代表的秩序在崩塌后,发出的最后一点声音。 这声枪响,让刚刚冲出监舍的犯人们停下了脚步,一边是触手可及的自由,另一边是摇摇欲坠的秩序。 空气凝固了,对犯人来说,往前一步就是新生,对看守来说,他们几乎无力阻止,就在这种极度紧张的对峙中,一个犯人突然表示想要立功,瞬间改变了整个局势的性质。 对于犯人来说,直接逃跑,前路未卜,而且背负着“趁乱越狱”的更重罪名,但如果留下救人,就有可能获得“立功表现”。 最终,废墟下传来的阵阵哭喊声,成了打破僵局的催化剂,不等命令,已经有犯人冲向废墟开始用手刨土。 看守所所长当机立断,下令全体救人,原本的对立关系,在人命面前,暂时变成了一种合作契约。 救援一旦开始,犯人们的身份就迅速发生了变化,在挖开的废墟下,他们看到是一个个具体的、需要帮助的生命,这时,他们骨子里的另一个身份开始被唤醒:医生、工人、农民,或者仅仅是一个普通人。 在清理废墟的过程中,一个小组从倒塌的办公室里,挖出了数支手枪和子弹。在另一处,他们从民房里翻出了一个装满现金的铁盒子。 在任何混乱的场景下,枪支和现金都意味着力量、资本和绝对的生存优势,如果有人想趁乱逃跑,这无疑是最好的资本。 然而,这些东西在被发现后,没有一个人动了私心,他们把枪支和现金主动收集起来,原封不动地交给了带队的看守干部。 这个行为的意义极其重大,它证明了这群犯人的集体选择,不是一时的冲动,而是一种发自内心的自我约束。 他们用行动表明,他们要的不是趁火打劫的“自由”,而是通过实际付出来赢得尊严的“救赎”。 救援持续了数日,直到外部的解放军救援队抵达,当士兵们看到这群衣衫褴褛、满身血污的人时,第一反应以为他们是幸存的市民。 直到看守干部上前说明,所有人才震惊地发现,这支高效的“救援队”,竟然是两百多名在押犯人。 随后的清点结果,更是让所有人肃然起敬,看守所的两百多名犯人,在无人看管、围墙尽毁的情况下,无一人逃跑,无一人失踪。 他们凭借双手,总共从废墟中救出了112名幸存者,他们的双手大多血肉模糊,指甲脱落,但眼神里却有一种久违的平静和光芒。 在共同的灾难面前,在救死扶伤这个更高级的目标之下,他们在内部自发地建立起了一道新的、无形的心理围墙。 这道围墙,是用责任、信任和共同目标构筑的,他们用行动证明,即使没有外在的强制力,人依然可以选择遵守一种更高层次的秩序。 这场“无人逃亡的集体救援”,很快就作为一个特殊案例上报,最终,国家对此做出了回应:一份特殊的赦免令下发到了唐山。 其中,40多名在救援中表现尤为突出的犯人,获得了特赦,提前重获自由。 这40多人,不是因为“罪行被原谅”而走出监狱,而是因为他们用行动为自己赢得了新的身份,一个值得被社会重新接纳的身份。 他们没有选择那条看似简单的逃亡之路,反而选择了一条用血汗铺就的救赎之路,最终,他们得到的不是匿名的苟活,而是光明正大的重生。