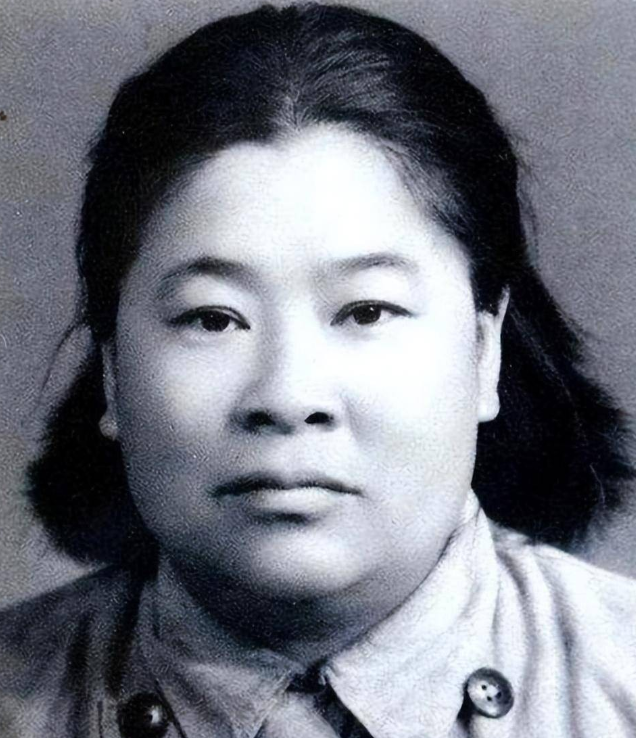

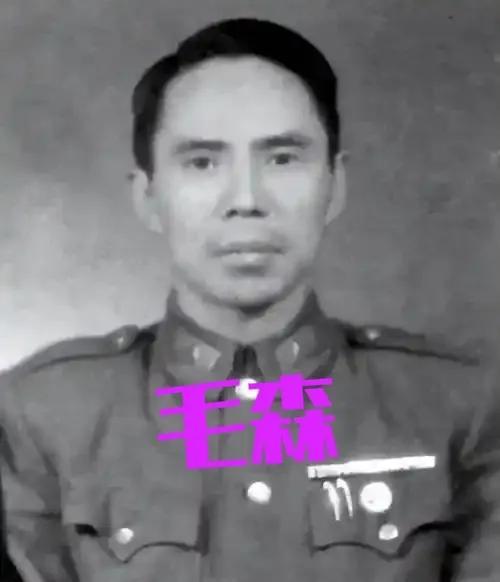

刺鼻的粉尘呛得他睁不开眼,紧接着,几道黑影从角落扑来,刀光在暗中闪过,空气中弥漫着血腥味。 那一刻,他或许还没意识到,这不仅是一场刺杀,更是一场精心策划的背叛。 1936年10月20日,广西梧州的一个潮湿小巷。夜色深沉,余婉君的住所藏在一条不起眼的骑楼下,门窗紧闭,连一丝光都不透出来。 王亚樵裹紧身上的灰色长衫,低头快步走进巷子。他的脚步声在石板路上回荡,像是在敲击着谁的心跳。 作为民国时期赫赫有名的“刺客之王”,他刺杀过汪精卫,策划过刺蒋行动,早已习惯了刀尖上的生活。 可这一晚,他却放松了警惕——因为他信任余婉君,这个他兄弟的女人,这个他曾多次庇护的“家人”。 推开门的那一刻,熟悉的声音让他心头一暖:“九哥,你来了!”可还没等他回话,一阵刺鼻的白雾扑面而来,石灰粉狠狠撒进他的眼睛,烧得他眼泪直流。 他本能地抬手护住脸,却听见身后门“砰”地关上,几道黑影如饿狼般扑来。他挣扎着拔出腰间的短刀,挥舞间划破了空气,可双拳难敌四手,刀光剑影中,他的胸口被狠狠刺中,鲜血喷涌而出。那一刻,他嘶吼着:“婉君,你为何害我?!”屋内却只有冷冷的沉默。 时间倒回几个月前,余婉君还是王亚樵眼中的“弟妹”。她的丈夫余立奎是王亚樵的结拜兄弟,两人曾一起出生入死,情同手足。 余立奎死后,余婉君孤身一人,带着孩子艰难度日。王亚樵念及旧情,多次接济她,甚至将她安置在梧州,远离南京政府的追杀视线。 在王亚樵心里,余婉君是个可怜的女人,值得他用命去护。可他不知道,余婉君的内心早已被恐惧和贪欲吞噬。 1935年,南京六中全会后,蒋介石对王亚樵的追杀令愈发紧迫。军统头子戴笠亲自布置了一张天罗地网,先是在香港布庄围捕失败,随后将目标锁定在梧州。 戴笠深谙人性弱点,他派出手下陈质平,用“美男计”接近余婉君。陈质平长相俊朗,谈吐风趣,很快博得了余婉君的好感。 而更致命的,是戴笠开出的条件:一笔巨额赏金,外加将她和孩子送往海外,彻底摆脱战乱的生活。 余婉君动摇了,她一面愧对王亚樵的恩情,一面又无法拒绝眼前的诱惑。最终,她选择了背叛。 那段时间,余婉君表面上依旧对王亚樵嘘寒问暖,甚至主动邀请他来家中“避风头”。可暗地里,她早已将王亚樵的行踪透露给军统。 1936年10月20日那晚,军统特务埋伏在她的屋内,石灰粉、短刀、麻绳一应俱全,只等王亚樵踏入这致命的陷阱。 余婉君站在角落,咬紧嘴唇,眼睁睁看着那个曾救她无数次的男人倒在血泊中。她的心在颤抖,可她没有回头。 王亚樵倒下了,鲜血染红了冰冷的地面。他的眼神中带着不甘和愤怒,或许到最后一刻,他都没想到,自己能躲过蒋介石的千军万马,却栽在了最信任的人手里。 军统特务没有留情,他们用刀剥下他的脸皮,作为向戴笠邀功的“证据”。据史料记载,戴笠拿到这“战利品”时,冷笑一声:“王亚樵啊,你刺杀别人无数次,也该轮到自己了。” 王亚樵的死,标志着民国时期民间反蒋势力的彻底溃败。他曾是“斧头帮”的首领,被称为“江南第一刺客”,刺杀汪精卫、策划刺蒋案,名震天下。 他的行动虽充满暴力,却也反映了那个时代底层民众对腐败政权的愤怒。可在权谋与背叛交织的民国暗战中,个人的力量显得如此渺小。 他信任兄弟情义,却忘了人性在利益面前有多脆弱;他擅长刺杀别人,却没防住身边最亲近的人。 余婉君最终拿到了赏金,带着孩子远走海外。可据传,她后半生始终活在愧疚中,每逢夜深人静,她都会梦见王亚樵那双愤怒的眼睛,梦见他倒在血泊中嘶吼:“为何害我?”她的背叛换来了短暂的安稳,却也让她背负了一生的梦魇。 1936年的梧州小巷,血迹早已被雨水冲刷干净,可那场刺杀却成了民国历史中一段冰冷的注脚。 王亚樵的死,不仅是一个刺客的落幕,更是那个动荡年代人性与权谋交锋的缩影。他曾用刀剑对抗强权,却最终倒在信任的刀下。

![杜月笙如果来了,能站在哪里?[思考]](http://image.uczzd.cn/2132587354235060390.jpg?id=0)