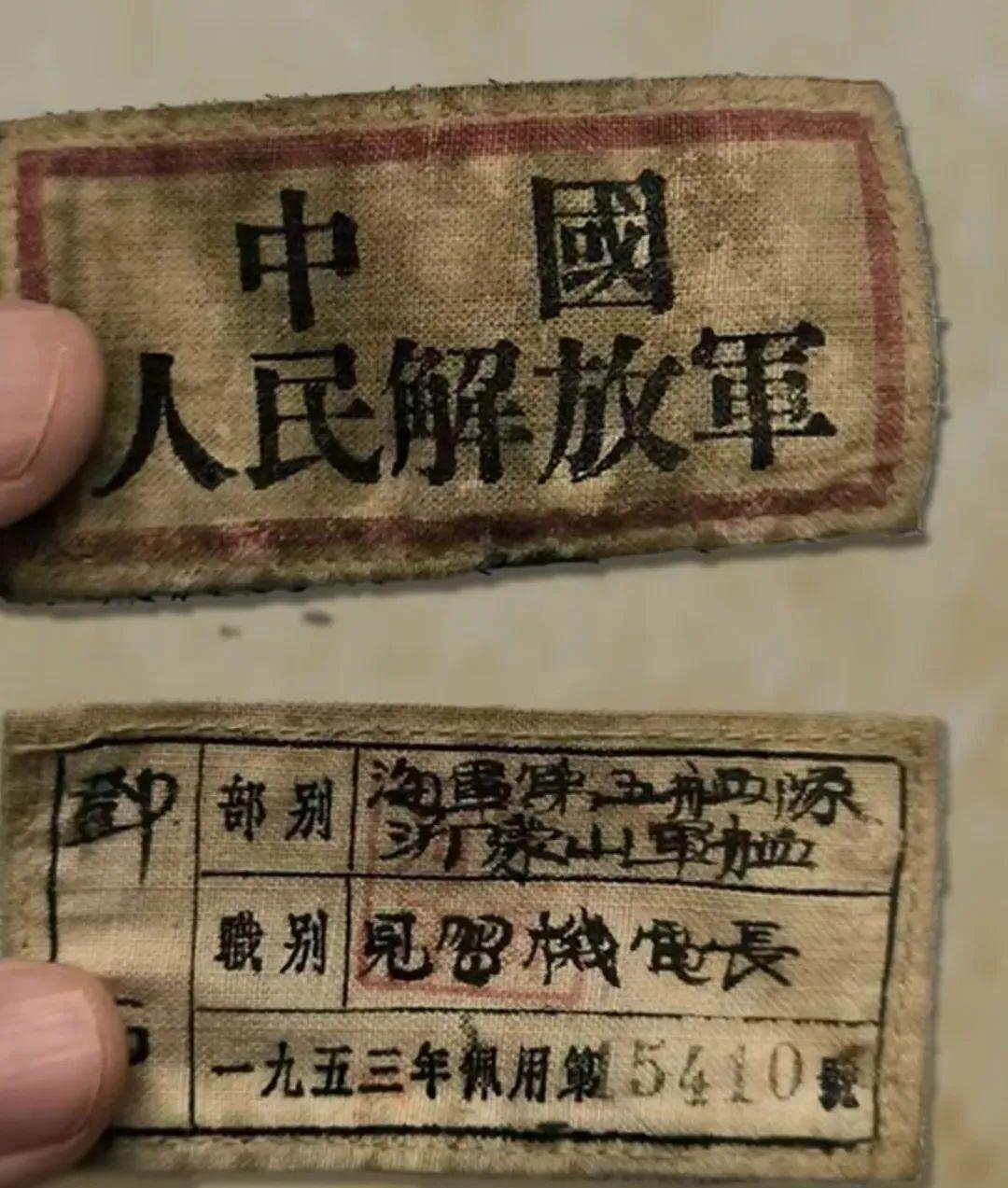

沂蒙山舰开放日,一位91岁老人没抢到票,掏出一枚泛黄胸章对卫兵说:“我怕这辈子再也上不去了。”卫兵凝视着胸章上的字迹,突然抬手敬礼,舰上军官疾步赶来,年轻水兵列队迎接:老兵,回家了! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2025年4月22日,上海北外滩国际客运中心码头,天气晴朗,阳光照在停泊的舷号988沂蒙山舰上,钢铁外壳在海风中泛着光。 码头上早早聚集了大量市民,大家都为了今天这场难得的舰艇开放日而来,入口处,检票通道井然有序,预约名额早已提前几天被抢空,手机核验码成了通行的唯一方式。 在拥挤的人群之外,一位身形瘦削的老人静静站着,他头发花白,穿着干净的旧式中山装,脚下是一双布底鞋,肩上斜背着一个洗得发白的布包,他没有手机,也没有预约。 警戒线前的卫兵礼貌地示意他不能进入,老人没有争执,只是缓缓伸手从贴身口袋里拿出一个用透明塑料封着的小布片。 那是一枚军用胸章,布质边角已经磨损,线迹略显松动,但上面的字迹还依稀可见,“海军第五舰队沂蒙山舰”、“见习机电长”、“1953年第15410号”。 执勤的军人盯着胸章几秒,表情迅速变得严肃,他站直身子,转身快步跑向舰上指挥官,不一会儿,舰上的一位军官带着几名年轻舰员赶来,列队站在码头前方。 他们默默注视着老人,整齐地举起右手敬礼,老人微微点头,轻轻站直身子,缓慢地迈过警戒线,走向他曾经战斗过的战舰。 这位老人叫邓石,91岁,1953年从中国人民解放军海军学校毕业后,被分配至当时的沂蒙山舰服役,在那个物资极度紧缺的年代,舰上没有先进的设备,也没有智能系统。 作为见习机电长,他每天要和高温高湿的机舱打交道,巡检、调整、抢修,操作靠手感判断,故障靠耳朵听。 一次次在夜间海上执行补给任务时,他必须守住机舱,确保动力系统运转正常,他的手指曾在维修时被烫伤,血泡和裂口成了常态,但他从没请过假。 1960年代初,邓石随舰参与一江山岛战役,那是一次联合海空部队的大规模战斗,他所在的舰艇负责运送弹药和撤离伤员,战斗打响后,舰体靠岸,岸边枪炮声不断,空气中充满了火药味。 他从舱底爬上甲板,眼前是一片狼藉,战友们或倒在甲板上,或躺在担架上,部分人已无法再回应呼喊,那一幕,在他脑海中存留了几十年。 退役后,他把那枚胸章一直收在老军服内袋里,几十年如一日地保存着,后来衣服磨旧了,他就把胸章单独取出来,用塑料套封好,放在最贴身的口袋里。 他不常提起这些往事,家人也只知道他曾是海军,很少听他讲过战争,直到两天前,他无意中从电视上看到沂蒙山舰将对公众开放的消息,他盯着屏幕看了很久,眼圈泛红,转身对儿子说自己想去看看。 家人试图在网上预约参观名额,但系统早已满员,他没有抱怨,也没有请求,只是自己提前一天收拾好东西,天刚亮就出发前往码头。 登上新一代沂蒙山舰后,他脚步不稳地穿过甲板,时而驻足凝视,他的目光落在舰体内一处智能化控制台前,他伸出手轻轻摸了摸金属外壳,站在身边的舰员告诉他,这里是如今的数字化机电控制舱。 他听后没有说话,眼睛湿润,他记得自己曾在老舰的相同位置守护过,那时没有显示屏,只有嘶哑的蒸汽声和耳边永不停歇的马达轰鸣。 舰上官兵带他四处参观,全程陪同,途中,他从布包里再次拿出那枚胸章,向官兵们展示这份属于那个年代的证明,他说,这不是装饰,也不是纪念品,而是那段青春和使命的见证。 离开舰艇前,年轻舰员们列队相送,老人站直身子,缓缓敬了一个军礼,舰员们齐声回应,海风吹动着老人的衣角,他的身影在阳光下显得格外坚定。 两天后,舰队派代表登门看望邓石,带来一本记录沂蒙山舰发展历程的纪念册,封面上是劈波斩浪的新型战舰,印着“胸怀寰宇,砺剑深蓝”八个字。 他翻着相册,眼睛一页页移动,手指停留在一张旧舰合影上,嘴角轻轻上扬,他说,这支海军,变得更强大了。 这不是一次普通的参观,而是一段忠诚的回归,胸章成为通行证,老兵终于再次踏上他视为“家”的战舰,在这个春天,那一声“欢迎老兵回家”,在甲板和浪涛间久久回响。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:91岁老兵拿着1953年“旧船票”登上新一代海军沂蒙山舰——海报新闻