印度指责中国向巴基斯坦提供情报,但真相是什么?印度科技失败了,现在全是为了挽回面子而指责中国。

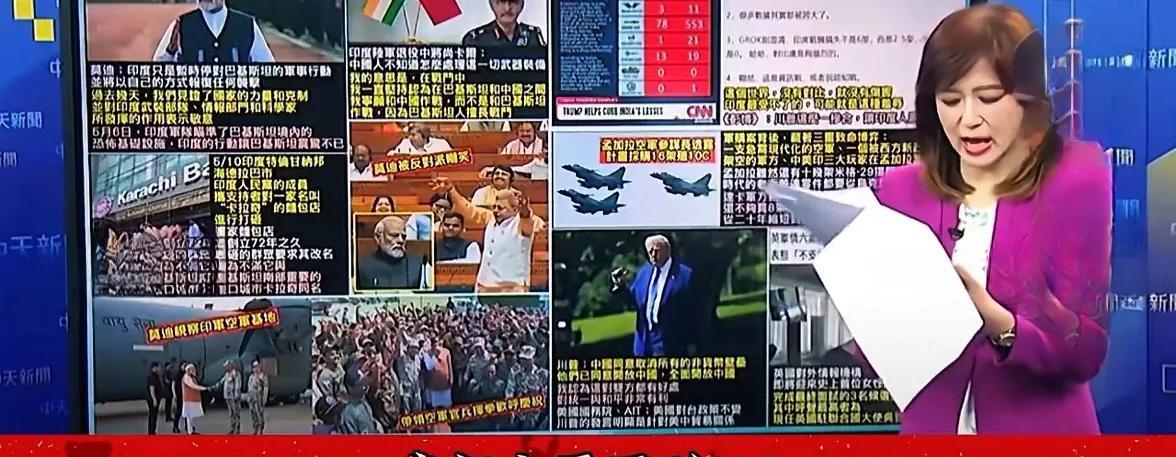

2025年5月7日,克什米尔帕哈尔甘姆发生武装袭击,26名平民丧生,点燃了印巴新一轮冲突。印度迅速启动“辛杜尔行动”,出动阵风战机空袭巴控克什米尔九个目标,试图打击武装分子据点。 然而,行动刚开始,印度两架阵风战机就被巴基斯坦击落,战场协调陷入混乱。巴基斯坦的反击迅猛,利用中国提供的卫星数据和电子干扰设备,精准锁定印度战机。巴方的J-10C战机和HQ-9防空系统展现了高效性能,迅速扭转战局。 印度的军事技术短板暴露无遗。尽管印度斥巨资采购法国阵风战机和俄罗斯S-400防空系统,但在实战中,这些装备表现不佳。 印度的雷达系统在巴基斯坦的电子干扰下频频失灵,战场信息处理滞后。本土研发的雷达技术老化,难以应对高强度对抗。 相比之下,巴基斯坦的防空系统和无人机编队表现出色,成功摧毁印度多个军事目标。中国的卫星图像为巴基斯坦提供了高分辨率战场信息,电子干扰设备进一步削弱了印度的指挥能力。 印度军方高层对此措手不及。拉胡尔·辛格中将在新德里召开的军事会议上公开指责中国,称其通过卫星和电子系统向巴基斯坦提供了关键支持。 这一言论迅速被媒体放大,印度国内舆论沸腾,民族主义情绪高涨。新德里街头出现抗议活动,民众谴责中巴“勾结”。 然而,印度的指控缺乏直接证据,更多基于推测和战场失利的挫败感。军事专家分析,巴基斯坦的胜利源于长期的技术积累和中巴既有合作,而非临时干预。

中巴军事合作由来已久。早在2022年,巴基斯坦就接收了中国J-10C战机和HQ-9防空系统,这些装备在多次演习中表现出色。 中国的卫星数据共享也在中巴经济走廊框架下进行,属于常规合作。相比之下,印度的军事技术问题根深蒂固。智库报告指出,印度虽然投入巨资采购西方装备,但整合能力不足。 阵风战机与本土雷达系统兼容性差,导致战场协调不畅。印度士兵依赖老旧设备,难以应对巴基斯坦的现代化战术。 5月8日,巴基斯坦发起“布尼扬行动”,出动JF-17战机和CH-4无人机,袭击印度苏拉特加尔空军基地和乌里的后勤站。 巴方战机低空飞行,避开印度雷达,精准摧毁目标。印度尝试使用布拉莫斯导弹反击,但导弹偏离轨道,未能命中目标。巴基斯坦的防空系统成功拦截印度导弹,展现了技术优势。 冲突中,印度至少三架战机被击落,多个军事设施受损。巴基斯坦军方宣称摧毁印度26个目标,包括15个空军基地。

印度的失败引发国内反思。军事专家指出,印度在高海拔地区的雷达部署不足,面对中国的电子干扰设备毫无招架之力。 印度本土研发的技术迟迟无法实战化,进口装备又因缺乏维护和整合而效率低下。面对战略失利,印度军方选择将责任推向外部,指责中国干预以转移公众视线。 媒体报道加剧了民族主义情绪,社交平台上充斥着对中巴的批评,但国际社会对印度的指控普遍持怀疑态度。冲突的背后,是南亚地缘政治的复杂博弈。 印度长期视巴基斯坦为主要威胁,同时对中国在南亚的影响力保持警惕。中巴合作在技术、情报和装备领域不断深化,为巴基斯坦提供了战略优势。 印度虽然在国际军购市场上投入巨大,但技术差距和战略失误让其在冲突中处于下风。印度的指控更多是为了挽回面子,而非基于确凿事实。巴基斯坦的战术成功和中国技术的支持,凸显了现代战争中情报和电子战的重要性。