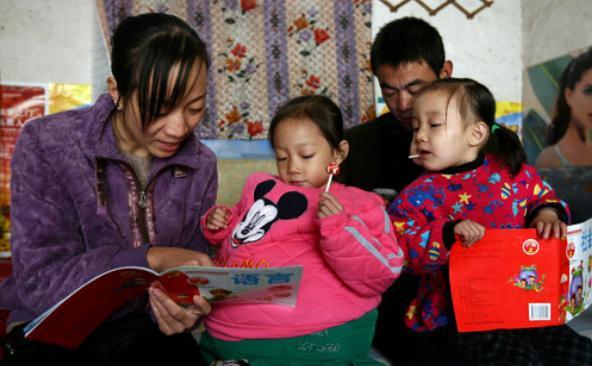

1983年,韩雅琴的早餐店,来了4名刑满释放的寸头少年,出于心善,韩雅琴给他们盛了四碗饭,不想,这一顿饭,竟让韩雅琴成为了700多名劳改犯的“妈妈”! 太原城十三冶小区角落的早餐铺刚亮起灯,老板娘韩雅琴正搅动着锅里翻滚的白粥。 门帘突然被掀开一道缝,四个剃着寸头、衣衫单薄的少年挤在门口。 他们盯着粥锅,脚却站在原地。 韩雅琴抬眼望去,这些孩子最多十六七岁。 她没问来路,只朝灶台努努嘴:“进来吧,门口灌风。” 少年们说着“没钱”,韩雅琴却已麻利地盛出四碗稠粥,配上咸菜:“先吃着,暖和身子要紧。” 她不知道,这寻常的善意,即将掀起一场改写700多人命运的惊涛骇浪。 彼时的太原,国企改革阵痛未消。 东北姑娘韩雅琴随丈夫支援三线建设落户山西,却在冶金建筑公司下岗潮中失去铁饭碗。 她没向命运低头,和几个工友凑钱成立“英辉安装队”,为贴补开支,又在十三冶家属院支起早餐摊。 每天凌晨四点,她顶着寒风生火熬粥,靠一碗碗老豆腐、一根根油条养活自家孩子。 生活本已不易,但当她看到那四个在寒风中的少年,母性的本能压倒了一切。 少年们狼吞虎咽后,为首的红着眼坦白:“阿姨,我们刚从少管所出来,没人敢收留我们。” 韩雅琴心头一颤,只摆摆手:“以后饿了就来。” 命运的齿轮开始转动。 几天后,四个少年再次出现,这次他们没要饭,而是“扑通”跪在冰冷的水泥地上! 领头的少年声音发颤:“阿姨,收下我们吧!我们什么活都能干,给口饭吃就行!” 见韩雅琴犹豫,少年绝望地嘶喊:“您不收,我们就去砸银行玻璃!回监狱起码饿不死!” 这句话像刀子扎进韩雅琴心里。 她看着这些和自己儿子年纪差不多的孩子,“起来!以后叫我韩妈!” 她腾出家里本就不宽敞的屋子,用木板搭起通铺。 邻居的闲言碎语瞬间炸开:“劳改犯也敢收?” 就连亲生女儿都担忧:“妈,您不怕吗?” 韩雅琴给少年们掖好被角,轻声说:“他们的妈妈,也在某个地方想他们啊。” 韩雅琴很快发现,单纯管饭治标不治本。 少年们手脚勤快,但旁人戒备的目光像针一样刺着他们。 转机来自小区煤气改造。 废弃的煤渣砖堆成小山,雨天土路泥泞不堪。 韩雅琴灵光一闪,拎起铁锹对少年们喊:“儿子们!咱给街坊铺条砖路!” 四个少年眼睛亮了,他们像赎罪般拼命干活,白天在早餐店帮工,夜里清运砖块。 韩雅琴陪着他们,一锹一铲平整路基,将废弃煤砖一块块嵌进泥地。 三个月后,一条平整的砖路蜿蜒穿过小区,直通菜市场。 居民们脚不沾泥了,看少年的眼神也从警惕变为感激。 这事惊动了十三冶领导,特批6万元奖励。 当韩雅琴把钱交到少年们手中时,这群曾砸银行玻璃的孩子,抱着人生第一笔干净钱哭得撕心裂肺。 6万元成了火种。 韩雅琴成立“英辉劳动服务队”,专接没人愿干的脏活累活。 少年们用汗水洗刷过往,韩雅琴的名字也在特殊群体中悄然传开。 越来越多的“问题少年”慕名而来,有出狱后睡桥洞的,有被家人断绝关系的,甚至有人步行百里寻到太原。 韩雅琴照单全收,旧仓库改成集体宿舍,早餐摊扩成员工食堂。 她定下铁律:“这里不问前尘,只看今朝。但谁要再犯事,我亲手送他回监狱!” 为让孩子们真正立足,她送他们学技术,烹饪、汽修、理发。 学成归来,她抵押房子贷款,帮他们开起“新生理发店”“回头饭馆”。 当第一个少年捧着理发店赚的五百块钱交给她时,韩雅琴笑着推回去:“叫妈不是白叫的,这钱留着娶媳妇!” 旧仓库变成小作坊,小作坊升级成工厂。 1998年,韩雅琴将苦心经营的英辉安装公司,转型为“山西英辉安置帮教基地”。 她创造性地将企业运营与帮教融合,问题少年经过劳动考察后,按特长分到建筑队、农场、汽修厂。 2001年,当英辉集团正式挂牌时,旗下已拥有12家子公司,年营收突破7000万。 事业巅峰期,韩雅琴的亲生儿子重病住院。 当时正逢帮教基地接收30名少管所新人,她咬牙守在安置现场。 等忙完赶到医院,儿子已错过最佳救治时机。 葬礼上,几百名“儿子”黑压压跪倒一片。 韩雅琴抹去眼泪,三天后带着新来的孩子栽种“新生林”。 2008年集团年会,当第108名刑释青年接过“优秀员工”奖杯时,台下突然齐声高喊:“韩妈!” 七十岁生日那天,数百名西装革履的“儿子”从全国各地赶来。 如今,英辉集团已成山西安置帮教标杆,但韩雅琴最珍视的仍是“韩妈”这个称呼。 韩雅琴用四十年践行着一个朴素真理,拯救迷途者的从不是道德说教,而是一碗能暖到心底的热粥,一条用废砖铺就的出路,一份叫“回家”的信任。 主要信源:(央广网——韩雅琴:帮教456名刑释解教人员回归社会)