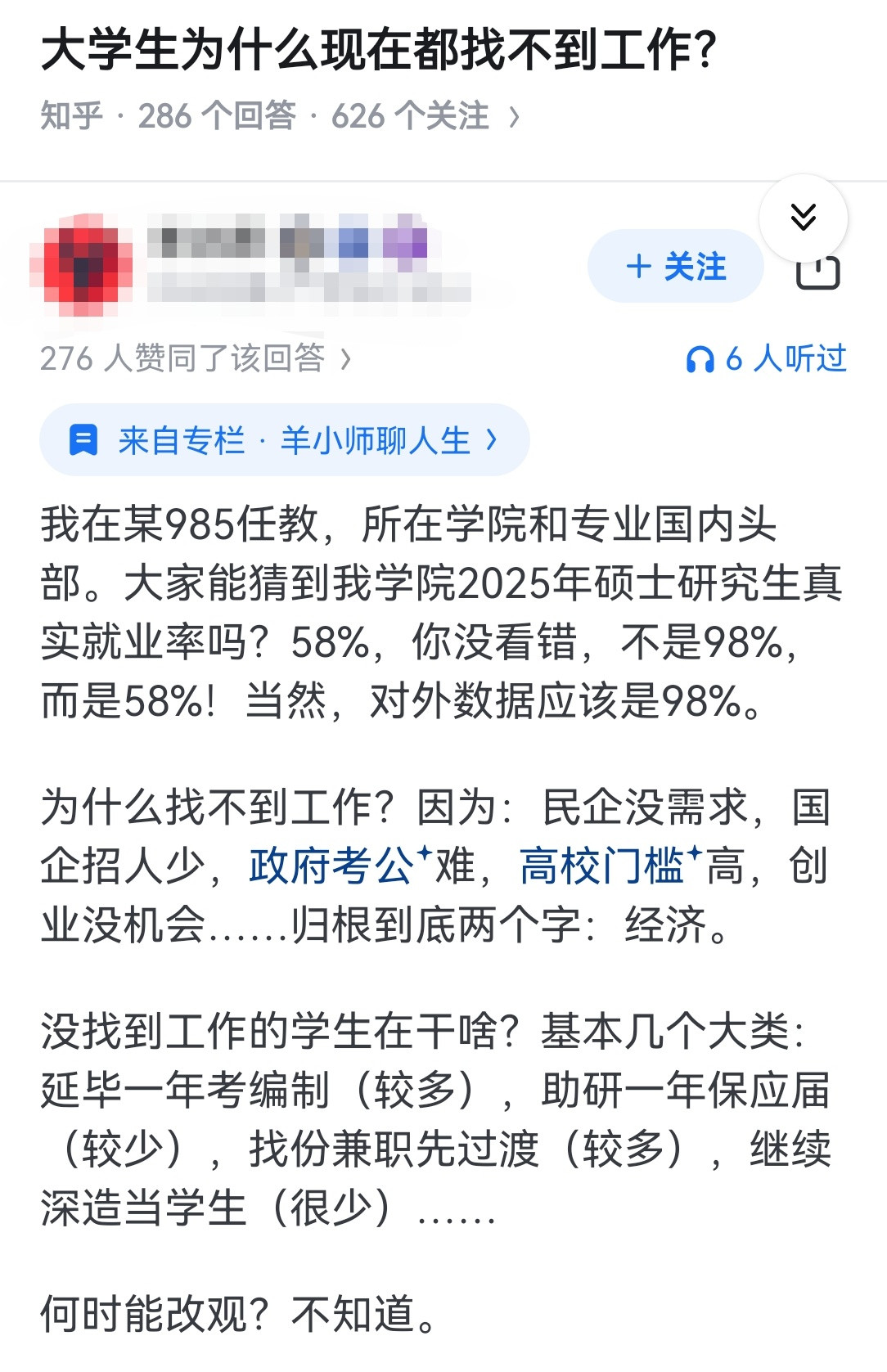

大学生从“天之骄子”变成“烂大街”,该怪谁? 99年那回高考,可真是个大转折点——报名的288万人里,居然录了160万,录取率一下子冲到55.6%,比前一年多录了快50万。这可是新中国头一回搞这么猛的扩招,当时家长们都觉得“上大学”突然从独木桥变成了阳关道,谁能想到这一开头就收不住了? 说起来也有意思,那年广东先试了“3+X”模式,现在全国的高考改革其实都能从这儿找到影子。但更关键的是,从99年开始,大学就跟“扩招”绑上了:2000年录221万,2010年破600万,到2023年都快录1100万了。短短二十多年,大学生从“稀缺品”变成了“常见病”,这速度搁全世界都少见。 可现在一提大学生就业难,总有人吵吵“怪扩招”。这话其实挺片面的——当年扩招哪是拍脑袋决定的?90年代末亚洲金融危机,国家一边想靠教育拉动内需,一边也确实需要更多有知识的人搞建设。那时候谁家要是出个大学生,街坊邻居都得高看一眼,谁会想到二十年后“本科毕业即失业”能成热搜词? 要说问题在哪儿,可能更该琢磨“扩招的量”和“社会的需”没对上。99年那会儿,市场缺的是能写代码、搞设计、懂管理的人才,大学赶紧扩计算机、经管这些专业;可等这批学生毕业,市场早就变了天,人工智能、新能源这些新领域又缺人了,学校的专业调整却慢了半拍。就像工厂里本来造黑白电视挺火,突然要转产智能手机,机器和工人都得重新磨合,哪有那么容易? 还有个更扎心的点:当年扩招喊的是“让更多人上大学”,可没说“上了大学就能当白领”。现在很多毕业生盯着办公室岗位,可社会上缺的是高级技工、养老护理这些“灰领”“蓝领”,这种供需错位,真不能全怪扩招,更像是我们对“大学生”的期待还没从“精英”转过来。 说到底,就业难不是“人太多”的问题,而是“人没用到对地方”的问题。99年的扩招打开了教育公平的大门,让更多普通人有了改变命运的机会,这本身没毛病。只是时代跑得太快,学校的培养模式、社会的职业观念,都得跟上趟才行——毕竟,让1100万毕业生各得其所,可比当年招160万人难多了。 #高考变迁# #二十年前高考#