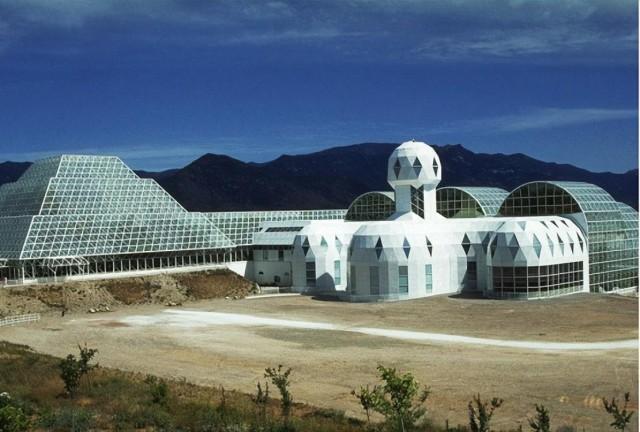

1991年,美国特意做了一个轰动全球的实验,把4男4女关在一起两年,再次打开房门,里边的情况直接让无数科学家傻眼了。 20世纪末,人类对太空的向往到达新高峰,冷战刚刚结束,美苏太空竞赛余热未消,火星移民、月球基地这些曾经只存在于科幻小说里的词汇,开始频繁出现在科研机构的计划书中。 在这样的背景下,“生物圈2号”诞生了,之所以叫“2号”,是因为“1号”指的是我们赖以生存的地球,而“2号”,就是人类第一次试图人工复制地球生态系统的尝试。 项目选址在美国西南部干燥的图森沙漠,由亿万富翁埃德·巴斯投资,Space Biosphere Ventures公司负责建造和运营。 整个建筑耗资高达1.5亿美元,占地面积超过1.27公顷,相当于两个足球场那么大。 这座庞大的钢铁玻璃结构内部被分成多个生态区域,热带雨林、沙漠、红树林湿地、珊瑚礁海洋、农业区、居住区,甚至还模拟了非洲稀树草原,总共引入了超过3800种动植物,试图构建一个闭环生态系统。 他们的目标听起来非常宏大,验证人类是否能脱离地球,在一个完全封闭的环境中自给自足地生活,并以此为基础,为未来太空殖民做准备。 而承担这项任务的8人,被称为“生物圈人”,4男4女,背景涵盖生态、农业、医学、工程,个个身经百战,接受过长达数年的训练,他们要在这个密封空间里生活整整两年,无补给、无外援,一切靠自己。 1991年9月26日,这8人走进了生物圈2号,像是走进了一场梦,初期的日子充满了新鲜感。 阳光透过透明穹顶洒进雨林,空气湿润,海洋区波光粼粼,农田里种满了红薯、甘蔗、豆类和水稻,他们每天按计划耕种、喂养动物、监测数据,还会在晚上聚餐、聊天,甚至玩乐器。 一切看起来都很美好,但好景不长,仅仅几周后,问题就开始浮出水面,最先出问题的是氧气。 科学家发现,舱内的氧气浓度在以极快的速度下降,原本正常的21%,几个月后竟然跌到了14.5%,这是什么概念?相当于常年生活在西藏海拔4000米的高原地区。 8个人开始出现头晕、乏力、失眠、胸闷,有人甚至出现了类似高原反应的症状,走几步就喘,晚上根本睡不着。 最初他们以为是植物光合作用出了问题,但后来才发现,真正的元凶竟然是土壤中的微生物。 那些微生物疯狂地消耗氧气,释放二氧化碳,加上建筑本身的混凝土结构也吸收了氧气,整个系统的平衡彻底被打破。 氧气危机还没解决,食物问题又紧随而来,农业区的产量远低于预期,土壤肥力下降、授粉严重不足、病虫害频发,导致粮食产量锐减,他们每天的能量摄入只有原计划的一半。 为了生存,他们不得不宰杀原本用于实验的山羊、鸡等动物补充蛋白质,一些原本引入的物种也在封闭环境中灭绝,生态链开始崩溃。 与此同时,二氧化碳浓度也飙升到了危险的水平,有时甚至高达4000ppm以上,严重影响植物生长,人也面临中毒风险。 最让人崩溃的,是虫害,蟑螂和“疯蚁”成为了生态圈内的主宰,原本引入的一些昆虫如蜜蜂、蝴蝶早已灭绝,没人授粉,农作物进一步减产,而这些本不该泛滥的害虫却因为没有天敌,在舱内迅速繁殖,几乎爬满了每一个角落。 比生态系统更难控制的,是人,8个人长期处于营养不良、缺氧、孤立、压力巨大的环境中,关系开始变得紧张,曾经的团队合作,变成了互相指责、争吵不断。 他们分裂成两个小团体,几乎不再交流,有人开始质疑领导,有人暗中破坏设备,还有人产生了严重的抑郁症状。 封闭空间的压抑感,让人性在高压下暴露无遗,为了维持基本生理需求,项目方不得不在实验进行16个月后,偷偷向舱内注入纯氧。 这次“秘密干预”彻底引发了外界的质疑,很多科学家认为这已经违背了“完全自给自足”的实验初衷。 一场原本为了探索人类未来的伟大实验,开始变得像一场封闭版的社会实验。 1993年9月26日,正好两年,舱门重新打开,8位参与者缓缓走出生物圈,面色苍白,步履蹒跚,有人体重减少了近20公斤,几乎脱相,有人眼神呆滞,像是经历了一场战争。 他们曾经信誓旦旦要在里面“重建人类文明”,但现实却给了他们沉重一击,而当外界进入舱内检查时,更是大吃一惊。 原本繁茂的植物大面积枯萎,动物种群寥寥无几,空气浑浊,蟑螂和疯蚁横行,整个“伊甸园”变得像一个废弃温室。 一些人称它为“科学界最昂贵的笑话”,也有人说它是“生态乌托邦的幻灭”,更有媒体直言,“人类连一个小小的生态圈都维持不了,谈什么火星殖民?” 信息来源: 《生物圈Ⅱ号》——百度百科