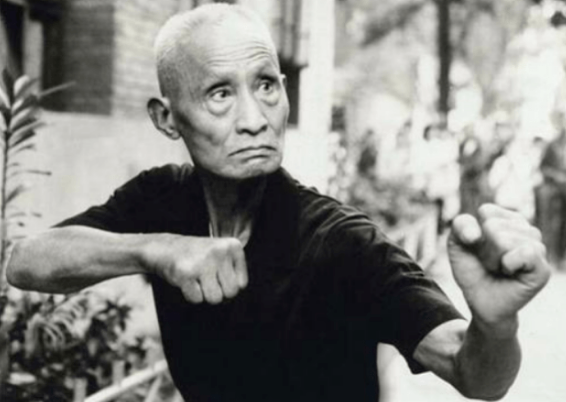

1926年10月,兵败的吴佩孚带着卫队逃到邓县,于学忠带着手下六个师长出门迎接,态度一如既往,这让吴佩孚感动不已。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1926年10月,北洋军阀混战的硝烟尚未散尽,直系军阀吴佩孚在北伐军的猛烈攻势下兵败如山倒,带着残存的卫队仓皇逃至河南邓县。 此时,邓县驻军将领于学忠面临着一个艰难的抉择:是忠于旧主,冒着引来敌军围攻的风险,还是听从部下劝告,驱逐吴佩孚以求自保? 在乱世之中,于学忠的选择不仅展现了一位将领的忠义本色,更感动了落魄的吴佩孚,成为那个动荡年代里一段令人感慨的佳话。 吴佩孚的逃亡之路充满了辛酸,曾经的十四省“讨贼”联军总司令,如今却只剩一小队卫兵相随,昔日的盟友或避之不及,或冷眼相待,邓县作为于学忠的驻地,位于河南战略要冲,北伐军与西北军的目光早已聚焦于此。 吴佩孚的到来,无疑会让邓县成为众矢之的,于学忠与吴佩孚的渊源颇深,他早年便在吴佩孚麾下效力,深受赏识,吴佩孚不仅委以重任,还破例将他统领的第26师军饷改为“包干制”,以示信任。 于学忠也不负所托,将多余的军饷用于改善士兵生活,赢得了吴佩孚的敬重,两人之间,既是上下级关系,更有一份超越军职的知己情谊。 然而吴佩孚的到来让于学忠的部下惶恐不安,有人直言:“玉帅若留此地,北伐军必将围攻邓县,我们的处境将岌岌可危,不如劝他离开,以保全自身。” 这些劝告并非毫无道理,吴佩孚的身份过于敏感,他的存在就像一块磁石,吸引着敌军的注意,邓县的粮草有限,军队供给已捉襟见肘,若再卷入战火,后果不堪设想。 面对部下的建议,于学忠却断然拒绝,他的态度异常坚决:“吴佩孚是我们的统帅,如今他身处困境,我们岂能弃之不顾?若你们坚持驱逐他,我唯有以死谢罪!”此言一出,部下无不震动,于学忠的倔强与忠诚,让所有人明白了他的决心,再无人敢提驱逐之事。 为了表达对吴佩孚的尊重,于学忠做出了一个大胆的决定,他亲率手下六位师长,出邓县十里相迎,这一行动不仅是对吴佩孚的礼遇,更是在乱世中对忠义的坚守。 十里之外,秋风萧瑟,于学忠与众将列队而立,迎接这位曾经叱咤风云的统帅,吴佩孚见到此景,百感交集,他深知自己已失势,旧部多已离散,唯有于学忠一如既往,以不变的尊敬相待。 这一刻,吴佩孚的内心充满了温暖与感慨,他曾对卫兵说:“我信得过于学忠。”如今,于学忠的行动证明了他的信任没有错。 吴佩孚的感动并非仅仅源于礼遇,而是于学忠在危难时刻展现的赤诚,他明白,自己的到来给于学忠带来了巨大的风险,但他也清楚,于学忠的忠诚并非盲从,而是出于对情义的珍视。 然而吴佩孚并非不知进退之人,他意识到,若继续留在邓县,不仅自身难保,还会连累于学忠及其部下,经过深思熟虑,他决定远走四川,投靠旧识杨森,以待东山再起之机。 在离开之前,吴佩孚将自己的残部交给于学忠,并留下叮嘱:“你若能自立最好,若不能,便去投靠张作霖,但切记,千万不可投靠蒋介石。”这番话,既是对于学忠能力的信任,也是对他未来道路的指引。 于学忠对吴佩孚的离去感到不舍,但他尊重统帅的决定,吴佩孚走后,他迅速收拢散落的直系旧部,短时间内便聚拢了数万兵力,成为一方割据势力。 然而邓县地小粮少,难以支撑大军,蒋介石、冯玉祥、张学良等各方势力纷纷抛来橄榄枝,试图拉拢于学忠,面对蒋介石的特使,于学忠毫不犹豫地撕毁了委任状,谨记吴佩孚的嘱咐。 最终,他选择北上北京,投靠奉系军阀张作霖,张作霖对于学忠的忠义深为赏识,不仅热情接纳,还承诺供给其部队与奉军同等待遇,张作霖的儿子张学良更是对于学忠的人品赞赏有加,委以重任,从此,于学忠成为张学良的得力臂膀。 于学忠的忠义不仅体现在对吴佩孚的坚守,也延续到他后来的军旅生涯中,九一八事变后,他对日本侵略者的暴行义愤填膺,多次率部抗击日军。 西安事变时,他坚定支持张学良,并在兰州策应,展现了对信念的执着,抗战期间,他与八路军合作,共同御敌,赢得了共产党将领的敬重,1949年,国民党败退之际,他拒绝前往台湾,选择留在大陆,过起了隐居生活,他的选择,始终如一地体现了对道义的坚持。 1926年10月,于学忠率六位师长迎接吴佩孚的那一幕,仿佛是乱世中的一盏明灯,照亮了忠诚与信任的珍贵,在那个尔虞我诈的年代,于学忠的抉择不仅感动了吴佩孚,也为后人留下了一段关于忠义的佳话。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中延文化研究院——《东北军著名爱国将领于学忠》