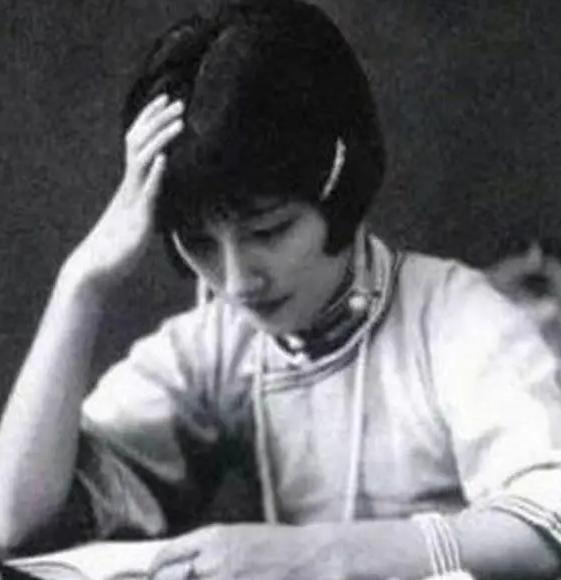

这是1940年,林徽因初到李庄时拍下的真实照片。李庄是林徽因一生的“难地”,但拍这张照片时,她还未察觉到李庄对她之凶险,看起来精气神还不错。只是不久后,她便倒下了,一躺就是4年。 后来,梁再冰在《妈妈林徽因在李庄》一文中写道:“妈妈就是在这里失去了健康。” 林徽因一家,是为了躲避战乱而来到李庄,也就是现在的四川宜宾境内。那里气候潮湿、闷热,对患有肺结核的林徽因来说,是非常不利的。 但是他们别无选择。 战火纷飞,遍地鬼子,想找到一处安宁之地不容易。放眼全国,李庄对他们来说,几乎是唯一的庇护所。 到李庄不到2个月,林徽因的肺结核就复发了,连续几周高烧40度不退。 更糟糕的是,李庄没有医院,也没有治肺结核的药。林徽因只能硬扛过去。 梁思成心疼她,只能想办法给她补充营养。但这同样不是一件容易的事。 战时物资匮乏价格也高,而逃难而来的他们,身上并没有多少钱。 穷困至极时,梁思成忍痛将用了20多年的派克金笔,以及他们蜜月纪念物的手表,也送进了当铺,然后拎着2条草鱼回家。 林徽因一脸疑惑:“哪来的钱?” 梁思成笑着说:“把这派克清炖了吧,这块金表拿来红烧,给你补补身子。” 林徽因一听就懂了,也跟着笑起来,苍白的脸上隐隐透着无奈。 实际上,他们还有另一条出路,那就是出国。 国外的朋友几次三番相邀,希望林徽因过去治病,但林徽因都坚定拒绝:“国难当头,应该跟祖国共进退才是,怎么能自己出去过好日子?” 就这样,他们在李庄待了5年半,除了最初一年多能到处走动外,余下4年,林徽因都虚弱得只能待在屋里。 即使如此,林徽因也没闲着。 他们简陋的住房里,堆积着浩繁的史籍,以及数以千计的建筑照片、实测草图、文字记录等。 林徽因每天拖着病体,和梁思成一起扎堆其中,最终创作出影响深远的《中国建筑史》和英文《图像中国建筑史》 繁重的工作,加重了林徽因的病情。后来的她,经常整夜整夜地咳,难以入睡。 并不是林徽因不在乎自己的身体,而是比起个人的健康,她更看重的是中国的建筑事业。她太害怕来不及了。 战火无情,炮弹无眼,曾经距离炮火一步之遥、死里逃生的林徽因,比谁都更珍惜活着的每分每秒。 后来,作为空军飞行员的三弟林恒,在成都上空迎击日机时不幸阵亡,年仅25岁。这个噩耗,给了林徽因难以承受的打击。 本就病重的她,几乎一夜衰老。 从现存的照片来看,从那之后,林徽因再也不复往日光彩,更没有了当年的客厅遗韵。 抗战胜利后,林徽因才离开李庄,有了求医的机会。然而,医生却说:“肺部都已空洞,来太晚了…… 那一年,林徽因只有42岁。 如果命运注定不幸,林徽因也要燃烧自己,发挥余光,尽可能为热爱的祖国做贡献。 往后的日子,林徽因参与设计了国徽、人民英雄纪念碑、八宝山公墓等等,这些如今都成了中国建筑的骄傲。 值得一提的,为了保护北京古城墙不被拆除,林徽因还曾拖着羸弱的病驱,到处奔走请求支持,当面和“专家们”据理力争…… 这就是林徽因,哪怕承受再多阻碍和苦难,也始终不改初心,用自己的生命诠释了什么才是真正的爱国主义。 遗憾的是,这样一位志存高远的女子,偏偏身体羸弱,天不假年。 1955年,在美丽的人间四月天,年仅55岁的林徽因永远地离开了,给民国历史留下了一声深深的叹息。 如今很多人提起林徽因,想到的往往都是她和徐志摩、金岳霖等男人之间的情感八卦。 殊不知,她曾在苦难岁月里、在病痛折磨中,撑起了中国建筑事业的半边天。 以羸弱之躯,撑起博大之爱。 她是中国第一位女建筑师,是一位坚韧不屈、心怀崇高理想的坚定爱国者。 这才是林徽因值得后人铭记的地方。

游戏人间

林徽因没什么了不起的,就像现在某些女人,交际花,爱出个风头什么的,结了婚了还喜欢被男人崇拜,喜欢一群男人围着,明明可以断绝往来不让别人追求,却偏偏故意拉这些人来聚会展现魅力,做她丈夫累死了,梁思成太软弱,谁都不敢得罪,其他人也就肆无忌惮了。