1924年,17岁的美丽少女芳子,被养父以看画为由叫到书房中。可芳子刚进书房,养父就按下了门锁。这个反常动作,出乎了芳子的意料。

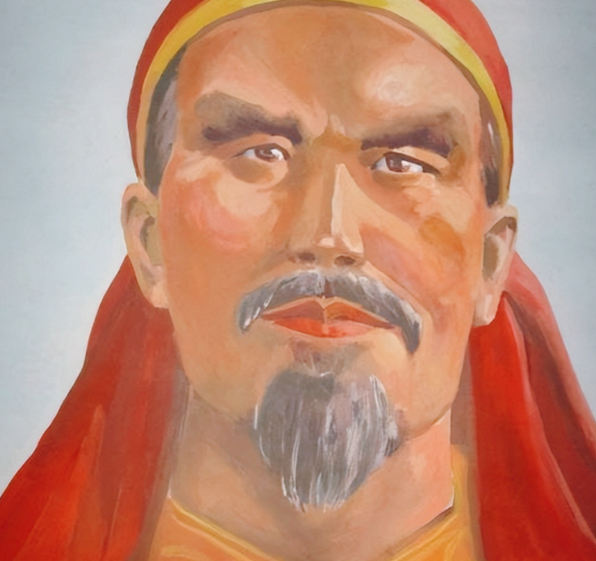

善耆是晚清时期的满族重臣,作为皇太极长子豪格的第十代嫡孙,他是爱新觉罗家族中根正苗红的宗室子弟,享有“世袭罔替”的铁帽子王身份。他的政治生涯和家庭背景密不可分,同时也与晚清社会动荡和衰败的历史息息相关。 同治五年,善耆出生于清朝统治已延续两百多年的时期。彼时的满清贵族大多沉迷于玩物享乐,但善耆却是个例外。他能文善武,多才多艺,为人干练豪爽,颇具幽默感,在诸王中显得格外突出。然而,善耆的能力并未改变清政府的腐败本质。他虽然热血满怀,却迟迟得不到施展抱负的机会。 庚子之乱成为善耆人生的转折点。八国联军入侵北京时,善耆因护驾有功,受到慈禧太后的赏识。此外,他的肃亲王府因靠近英国公使馆而被洋人占用,府内珍玩古董遭劫一空。为此,慈禧特意封他为崇文门正监督,即北京城的税务总管,主管全城赋税。慈禧原意是让善耆利用职务补偿损失,但他上任后大刀阔斧进行改革,禁止官吏贪污受贿,纠正洋商免税的惯例,使税收秩序大为改观。 善耆的改革虽赢得清明风气,却触动了庆亲王奕劻等既得利益者的财路。财路被断,利益集团自然群起反扑,他们联名弹劾善耆。慈禧在权衡利弊后,为息事宁人,将善耆罢免。这一决定使善耆虽无过错,却因政敌的合力而被迫下岗。 善耆的性格和才能在晚清腐败的吏治中显得格外突出,他试图通过个人努力挽救一个风雨飘摇的帝国,但终究敌不过官场中错综复杂的利益网络。后来,他选择投靠日本,希望借助外力复兴大清,并将自己的多个子女送往海外,甚至叮嘱他们不要再做中国子民。

一九二四年的春夜,月光透过书房的窗棂洒在地板上,在寂静的夜晚显得格外清冷。十七岁的芳子站在书房门口,看着养父川岛浪速示意她进入。她刚跨入门槛,身后就传来了门锁扣动的声音。这个突如其来的异常举动,让芳子的脚步不由得一滞。 书房里弥漫着一股淡淡的樟木香,墙上挂着几幅日式水墨画。这个房间芳子并不陌生,过去十年间她曾无数次在这里聆听养父的教诲。然而今晚,空气中似乎多了一丝令人不安的气息。五十九岁的川岛浪速站在书桌前,他那双平日里慈祥的眼睛此刻却闪烁着异样的光芒。 时光倒转十年。一九一四年,当时年仅六岁的芳子还生活在父亲善耆的膝下。善耆是清朝皇室宗亲,皇太极长子的世孙。在那个风雨飘摇的年代,作为遗落在民国时期的皇族后裔,善耆始终没有放弃复辟清朝的梦想。 善耆虽出身皇族,但在朝廷鼎盛时期却能独善其身,不贪不腐。然而面对日益衰落的清廷,他深感一己之力难以扭转乾坤。就在这时,他结识了来自日本的川岛浪速。这位自称能够协助清室复辟的日本人,给了善耆一线希望。 川岛浪速经常出入善耆府邸,谈论着如何联络日本政府,争取对清室复辟的支持。在频繁的交往中,善耆逐渐将这个"东洋朋友"视为知己。为了表达诚意,也为了加深两人之间的情谊,善耆做出了一个改变了芳子命运的决定——将自己最疼爱的小女儿过继给川岛浪速。 善耆性格诙谐,才思敏捷。他曾调侃自己的名字“善耆”对仗“恶少”,因“善”通“好”,“耆”通“老”。一次有人请他以“人淡如菊”对句,他立刻回应“后来其苏”,令人叹服。

庚子事变期间,八国联军侵入北京,光绪帝与慈禧太后仓皇西逃至大同时,慈禧命善耆返回北京,与庆亲王奕劻、李鸿章等共同处理善后事务。回京后,善耆结识了川岛浪速,两人志趣相投,遂拜为异姓兄弟。在川岛的支持下,善耆参照日本警察法和北京城实际情况组建了巡捕队,这也是北京警察的雏形。 光绪二十八年,善耆被任命为步军统领兼工巡局大臣。他对北京的治安与市政进行改革,在原有步军统领衙门的基础上设立工巡局,领导新建立的巡警机构,并在全城分设中、东、西三个分局。此后,他担任民政部尚书,在全国推行警政、户口、卫生、市政等建设改革。他的严谨作风一度赢得众人称赞,甚至其福晋因违反交通规则被属下许世英罚款十银,善耆非但未责怪,反而赞许属下的公正执法。 宣统二年,汪精卫在北京谋刺摄政王载沣未遂,被朝廷逮捕后由善耆负责审理。审理期间,善耆阅读了汪精卫的《革命之趋势》等手稿,深感清廷衰败已不可挽回,杀革命党人于事无补,便建议从轻处置,最终汪精卫被判终身监禁,但不久后获释。善耆多次探监,试图劝服汪精卫为己所用,却屡次不果。他私下调侃自己若非身为王族,或许早已加入革命党反叛清廷。汪精卫则评价他为“了不起的政治家”,对其谈吐与远见颇为钦佩。 民国元年,善耆与良弼、溥伟等宗室贵族组织“宗社党”,意图罢黜袁世凯,组建“战时皇族内阁”,以忠于清室的军队与革命军对抗。然而良弼被刺身亡,宗社党势力迅速瓦解。清朝灭亡后,善耆逃至旅顺,在川岛浪速的支持下全力推动“满蒙独立运动”,试图复辟清朝,结果两次均告失败。