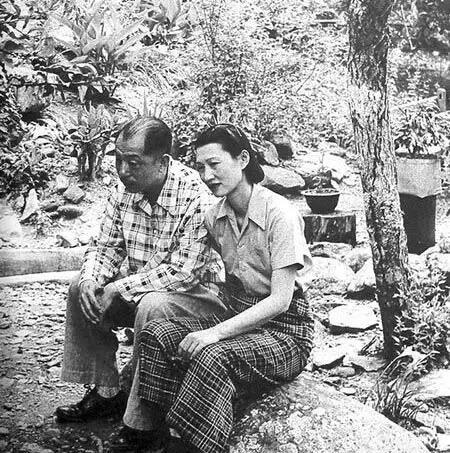

1938年,张学良钓完鱼,有点饿,就向一个老农要了几个红薯吃。当晚,张学良让卫兵给老农送点东西,老农打开一看,傻眼了! 1938年,贵州修文县阳明洞,夕阳斜照在阳明河畔,河水泛着金光。一位身着便装的中年男子坐在河边,手持鱼竿,专注地盯着水面。他是张学良,曾经叱咤风云的“少帅”,如今却是个被软禁的“囚徒”。这天,他钓完鱼,沿着小路往回走,鼻尖却被一股甜香勾住了魂。 阳明洞的春日,山清水秀,空气里夹杂着泥土的芬芳。张学良被软禁于此已有数月,日子虽不自由,却被蒋介石安排得颇为“体面”。他的住处是一栋小楼,窗外是栖霞山的绿意,屋内摆满了从国内外搜罗来的书籍,甚至还有个网球场供他消遣。 蒋介石曾亲口对戴笠说:“汉卿的待遇,不能低于一个步兵团的军费。”这待遇在乱世中堪称奢华,可对张学良而言,锦衣玉食掩不住心头的孤寂。他常望着窗外,思念东北的广袤黑土,思念那些戎马倥偬的日子。 为了打发时间,张学良迷上了钓鱼。阳明河水清鱼多,是个好去处。可他每次垂钓,河边总是空无一人,安静得有些诡异。这天,他终于忍不住问看守刘乙光:“这河塘这么大,为何就我一人钓鱼?”刘乙光支吾半晌,才低声答:“为您的安全,我们把人都清走了。”张学良闻言,火气上涌:“岂有此理!几个钓客还能害我不成?”他瞪着刘乙光,语气里带着几分少帅当年的威严。 刘乙光不敢顶嘴,赶紧请示上头。没几天,河边便多了几个“钓客”。他们穿着粗布衣,操着本地口音,围着张学良聊鱼饵、谈技巧,偶尔还夸他“鱼技高超”。张学良听着这些恭维,脸上露出久违的笑意,浑然不知这些“钓友”都是特务乔装。他喜欢这种热闹,钓鱼的兴致更浓了。 这天午后,张学良收起鱼竿,沿着河边小路往回走。春风拂面,夹杂着一股甜香,勾得他肚子咕咕作响。循着香气,他来到一户农家小院。院子里,一个老农正蹲在火堆旁翻烤红薯,炭火映得他脸庞红彤彤的。老农抬头,见一群陌生人站在门口,愣了愣,随即热情地招呼:“来来,尝尝刚烤的红薯,甜着呢!”他叫李三星,五十多岁,脸上的皱纹诉说着生活的艰辛。 张学良盯着那堆冒着热气的红薯,喉头动了动,却迟疑着没接。乱世之中,他早已习惯了谨慎。身旁的卫兵也面露警惕,低声提醒:“少帅,怕不安全。”李三星看出他们的顾虑,爽朗一笑,抓起一个红薯,掰成两半,自己咬了一大口,递给张学良另一半:“我自家地里挖的,毒不了人!”说着,他嚼得津津有味,眼神坦荡。 张学良接过半块红薯,咬了一口,甜香在舌尖化开,勾起他久违的温暖。他笑着对李三星说:“老伯,这红薯真甜,比我吃过的啥山珍海味都好。”李三星摆摆手:“哪有啥稀奇,庄稼人就这点本事,能填饱肚子就不错了。”两人聊了起来,张学良问起李三星的家境,才知他家境贫寒,靠种地维生,屋里几个孩子连学堂的门都没摸过。 张学良的目光落在院角一个瘦弱的男孩身上,男孩正低头玩泥巴,衣服上补丁摞补丁。他蹲下身,摸了摸男孩的头,问:“这娃多大了?咋不上学?”李三星叹了口气:“八岁了。世道乱,饭都吃不饱,哪有钱读书?” 当晚,张学良回到住所,辗转难眠。李三星一家人的窘境在他脑海挥之不去。他虽被软禁,衣食无忧,可普通百姓却在乱世中挣扎求生。他叫来卫兵,递上一个包裹,嘱咐道:“送到白天那老农家,动作快点。”卫兵打开一看,里面是100法币——在1938年,这笔钱对乡下人家来说,堪称天文数字,够一家人吃穿几年,甚至能供孩子读书。 卫兵连夜赶到李三星家,放下包裹就走。李三星摸黑打开包裹,借着油灯一看,惊得手一抖,差点把灯打翻。 100法币!他攥着那叠钞票,脑子里一片空白,只隐约想起白天那陌生人的眼神,温和却带着一股说不出的气度。“这人,怕是个大人物……”他喃喃自语,心头五味杂陈。 次日,张学良照旧去河边钓鱼,河面上波光粼粼,可他的心思却不在鱼上。他想着李三星一家,是否已用那笔钱改善生活?乱世之中,他能做的,或许只有这些微不足道的小事。 据地方志记载,李三星收到钱后,起初不敢用,怕招惹是非。他将钱藏在屋梁上,临终前才叮嘱儿孙:“这钱是个好心人给的,留着做正事。”那笔钱最终被用来修了村里的学堂,让包括李三星孙辈在内的孩子们有了读书的机会。而张学良的名字却从未在村里流传开来,他只是个“吃红薯的陌生人”。 张学良在阳明洞的日子,只是他54年软禁生涯的一站。此后他被辗转押往湖南、台湾等地,生活依旧“优渥”,却始终未能重获自由。直到1990年,90岁的他才彻底摆脱囚禁。晚年的张学良鲜少谈及往事,但他曾对友人说:“我这辈子,最对不起的是东北的父老乡亲。”那份对家国的牵挂,伴随他直到2001年去世。 张学良在软禁期间热衷阅读,尤爱历史与哲学书籍,这或许是他对抗内心孤独的方式。而他与李三星的故事,在当地民间口耳相传,成为修文县的一段佳话,至今仍有老人记得那“神秘的钓鱼人”。