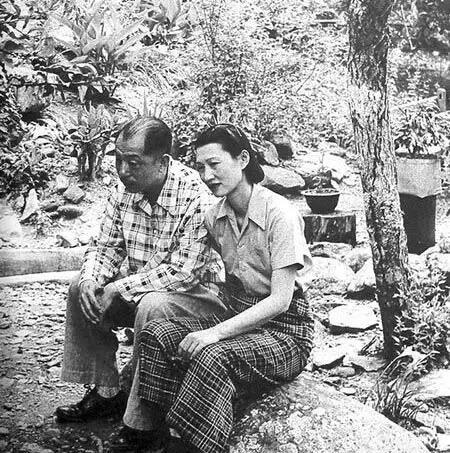

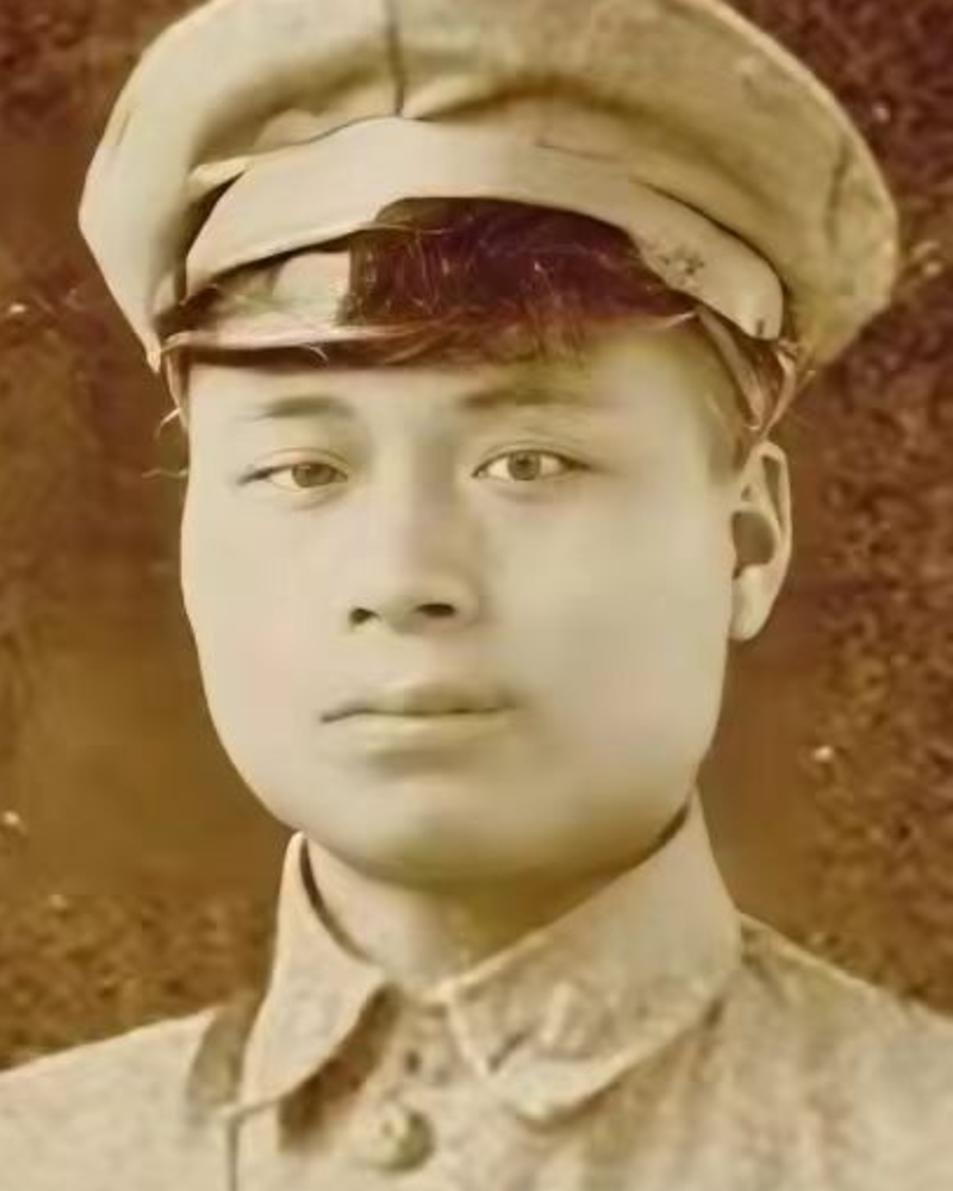

1936年秋天,马鸿逵专门送给张学良八匹骏马。其中一匹身披菊花青毛,身高四尺多,七岁正盛,马鸿达特别强调这匹马不同凡响,一天跑八百里,还能抗饿耐渴,是西北五省难得一见的好马,因此得名“盖西北”。 1936年,民国的西北地区依旧是军阀割据的战场,各地的军阀通过不断的斗争维持自己的地盘和权力。在这样一个动荡的时代,马鸿逵以其杰出的军事才能和坚实的地方控制力,成为西北最具影响力的军阀之一。 与之对比的是东北的张学良,他从少年时代便在战争的硝烟中成长,是一位非常出色的军事领袖,被誉为“少帅”,在东北的政权中拥有至高无上的地位。 张学良的家世显赫,他自小便继承了父亲张作霖的庞大军队。与大多数统治者一样,张学良有着一颗渴望在历史舞台上大展拳脚的心。 除了军权,他同样热衷于马匹,马是他生活的一部分,不仅是骑术的展示,更是他心灵的寄托。在他担任东北的统治者时,马场中的良驹几乎堆满了马厩,张学良对于马的兴趣,甚至有时会成为他日常政务之外的最大消遣。 马鸿逵与张学良的交情源远流长,虽然两人是军阀割据的对手,但马鸿逵始终尊敬张学良的能力与气度。在那个时期,送马赠礼已成为一种表达敬意与拉拢关系的重要手段。 1936年秋,马鸿逵便亲自选出了八匹骏马,送给张学良,以此向张学良表示自己的敬意。八匹马中,其中一匹名为“盖西北”的马,因其超凡的体能与特异的脾性,成为了众多马匹中的佼佼者。 “盖西北”是一匹菊花青色的马,四尺多高,年仅七岁。据马鸿逵所言,这匹马与普通的军马不同,它的体力和耐力简直令人难以置信。 一天喂一次食物,它便能在一日之内行驶800里,而这在整个西北五省无人能及,因此被誉为“盖西北”。此马的传闻在西北流传甚广,无数人都渴望一睹其真容。 张学良听闻此马的传奇事迹后,立刻产生了强烈的骑马冲动。他深知,若能够骑上这匹“盖西北”,不仅能够享受骑乘的乐趣,也能够通过这匹骏马向外界展示他的强大与英勇。 要驾驭这匹烈马并非易事。马有三六九等,脾性各异,而“盖西北”虽然体力非凡,然而它的脾性却暴烈难驯。对于张学良来说,这匹马的试骑无疑是一项艰巨的挑战。 张学良决定,必须找到一名能够驯服此马的骑手。于是,他下令部下召集军中精英骑兵,寻找能与“盖西北”匹配的骑手。许多骑兵前来试骑,但都未能成功。 每当“盖西北”被骑上,它就会全力冲刺,甚至出现甩人摔马的情况。张学良对此既急切又焦虑,他知道,如果不能让“盖西北”成为自己的坐骑,那它的传奇将永远无法实现。 就在张学良为此事头疼不已时,他的副官刘海山走了过来。刘海山与赵新华有过深厚的交情,赵新华是冀东骑兵第三师的精英骑手,骑术出类拔萃。 得知张学良正在寻找能驾驭“盖西北”的骑手,刘海山立刻推荐了赵新华。张学良听后欣然同意,命令立刻将赵新华召至帐前。 赵新华应召而来,虽是初次见面,但他已经知道这位眼前的少帅是一位拥有极高声望的军阀。张学良直截了当地向赵新华提出请求,希望他能够试骑这匹“盖西北”。赵新华虽然心中忐忑,但知道这是自己不可拒绝的机会,他答应了张学良的请求。 试骑的日子终于到来。张学良特地邀请了军中的文武百官前来观摩。赵新华虽然表面冷静,心中却充满了紧张与不安。毕竟,“盖西北”以暴烈的脾性而闻名,稍有不慎,后果不堪设想。 为了以防万一,赵新华甚至在试骑前给家人写了一封信,告知若有不测,后事如何处理。 赵新华骑上马背的那一刻,马匹的速度瞬间爆发,“盖西北”如离弦之箭冲了出去。赵新华紧紧抓住缰绳,险些被甩下马背。全场观众的目光紧紧盯着这匹宝马和骑手,张学良更是心跳加速,生怕发生任何意外。 就在“盖西北”继续加速的时刻,赵新华突然灵机一动,用右脚轻轻踢了马肚一下,马速竟然开始渐渐减缓。 此时,赵新华才意识到,这匹马并非完全无法控制,只是其脾性刚烈,需要合适的技巧与信号来沟通。随着不断试探,赵新华逐渐掌握了“盖西北”的骑术技巧。最终,他成功驯服了这匹烈马,令在场的所有人惊叹不已。 “盖西北”终于成为了张学良的坐骑,张学良也开始骑乘这匹宝马,纵马驰骋,展示出少帅的风采。他与“盖西北”建立了深厚的感情,在那段时光中,骑马成为了张学良缓解压力、展示英勇的一种方式。 命运的波折并未因此停下脚步。1936年底,西安事变突发,张学良被扣押囚禁,失去了对东北的控制。而关于“盖西北”的下落也成了谜。曾经驰骋沙场、风光无限的“盖西北”,如同张学良一样,被时代的洪流淹没在历史的尘埃中,再无踪迹。 张学良和“盖西北”的故事,最终只能成为历史长河中的一段传奇。虽未能长久续写辉煌,但它依旧铭刻在人们的记忆中,成为那个动荡年代的一个不灭印记。