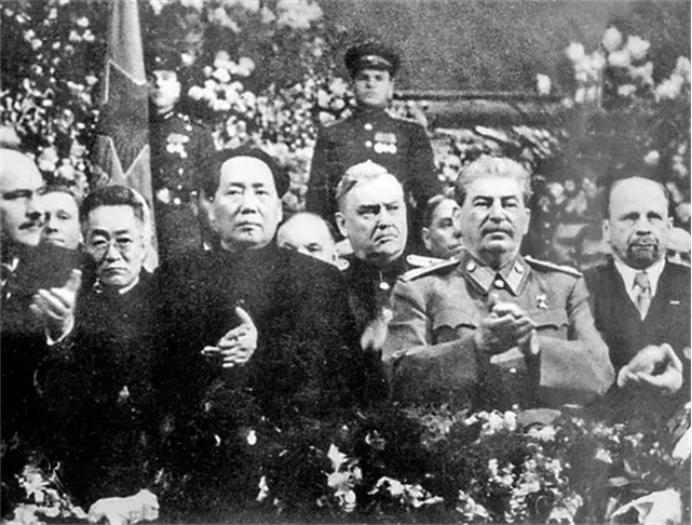

1943年,赫鲁晓夫儿子被判枪决,他为救儿子竟两次向斯大林下跪,尊严尽失。但最终儿子依旧被枪毙,赫鲁晓夫悲痛欲绝,他下定决心要报复斯大林! 在上世纪五十年代初期,中苏两国的关系曾一度亲密无间。 虽然苏联以“老大哥”自居,对新生的中华人民共和国时有颐指气使,但大方向上,两国同属社会主义阵营,共同抗衡西方资本主义的格局使双方牢牢绑在了一起。 斯大林执政期间,中苏友好合作条约的签订,更为这种关系注入了制度性保障,两国人民也因此建立起了真诚的友谊。 可是随着斯大林去世,新的权力更迭悄然揭开帷幕。 赫鲁晓夫登上历史舞台后,中苏之间潜藏的暗流迅速汇聚成激烈的冲突。 过去的合作光景,很快被不信任与敌意所取代。 这一剧变,并非偶然,而是赫鲁晓夫个人经历与心理轨迹深刻作用下的必然结果。 很多人对赫鲁晓夫为何要背离斯大林路线感到困惑,他到底是出于权力斗争的需要,还是本身就有不同的政治理想? 要理解这一点,必须回到一件鲜为人知的往事——赫鲁晓夫与斯大林之间无法调和的私人恩怨。 1943年,正当苏联举国鏖战纳粹德国时,赫鲁晓夫的独子因犯下严重罪行被军法处置,判处死刑。 赫鲁晓夫当时身居高位,本可以倚仗权势试图营救。 但在斯大林治下,纪律严明,无人能例外。 赫鲁晓夫两次亲赴请求斯大林开恩,甚至在权力尊严尽失之下跪地哀求,但斯大林依然冷酷地拒绝了他。 赫鲁晓夫的儿子,最终被执行了枪决。 这场惨痛的私人悲剧,在赫鲁晓夫心中埋下了极深的仇恨种子。 从此,他对斯大林不再是单纯的敬畏和服从,更多的是隐忍的怨恨与报复心理。 他的政治观念,也随之发生了微妙的转变:原本认同铁腕统治与无产阶级专政的赫鲁晓夫,开始思考是否有另一条“更人道”的道路可走。 到了1953年斯大林去世,赫鲁晓夫终于迎来反击的机会。 他凭借娴熟的权谋手腕击败了党内对手,牢牢掌控了苏联最高权力。 随即,他策动了著名的“去斯大林化”运动。 1956年的苏共二十大上,赫鲁晓夫在秘密报告中痛斥斯大林,指控其实行个人崇拜,制造恐怖氛围,滥用镇压手段。 这份报告不仅在苏联国内引发轩然大波,也震动了整个社会主义世界。 赫鲁晓夫试图彻底清除斯大林留下的政治遗产,推行“和平共处”“全民国家”的新理论,企图用一种更温和、更接近西方民主的方式来改造社会主义制度。 他坚信,通过内部改革,苏联可以避免再次陷入血腥斗争,也能在国际上获得更多认同。 但这种路线,对于中国来说,无异于一种背叛。 新中国成立不过几年,正处于以阶级斗争为纲的大跃进阶段,国家政策强调继续革命、强调无产阶级专政的重要性。 毛泽东等中国领导人清醒地认识到,如果接受赫鲁晓夫的所谓“和平过渡”理论,无产阶级革命成果将无从保障,社会主义制度也将丧失活力。 因此,中国毫不犹豫地对赫鲁晓夫的新路线进行了批评,并在国际舞台上提出鲜明对立。 这种意识形态上的分歧,很快发展为实际利益冲突。 赫鲁晓夫为人强硬而傲慢,他不仅中止对中国的重要援助项目,还在多个国际场合公开指责中国,试图孤立中国的外交行动。 中苏之间,从原本的兄弟之邦,迅速滑向了冷淡乃至敌对。 如果从单纯的政策角度看,赫鲁晓夫的选择或许还可以理解为战略调整,但一旦结合他的私人经历,我们就不难发现,他的去斯大林化其实裹挟着极强的个人情绪成分。 那种源自至亲之死的痛苦与愤恨,使他对斯大林路线采取了近乎报复性的全面否定。 这种否定,不仅改变了苏联自身的发展轨迹,也深刻撕裂了社会主义阵营的团结。 讽刺的是,赫鲁晓夫本希望通过改革强化苏联,最终却亲手削弱了它的根基。 而赫鲁晓夫自身,也因政策失误与党内不满,在1964年被一场宫廷政变式的行动悄然赶下了台,晚年被软禁,成为苏联政治史上颇具争议的人物。 回望那段历史,我们可以看到,中苏交恶表面上源于国家利益和路线之争,但更深层次的原因,却隐藏在赫鲁晓夫个人情感与政治抉择交织的悲剧之中。 国家的命运,往往在一念之间,就被历史人物的私人恩怨所改写。 信息来源:赫鲁晓夫为何揭批斯大林个人崇拜:为赫氏儿子报仇——人民网