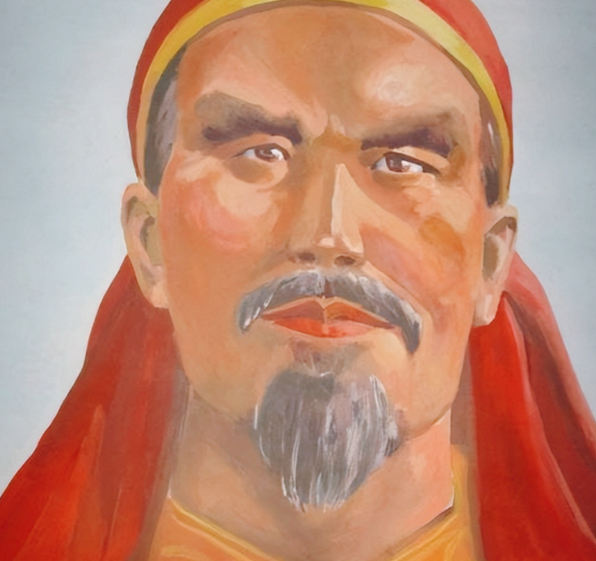

1661年,金圣叹被处以死刑,行刑前,金圣叹偷偷对刽子手说自己耳朵里有二百两银票。刽子手一听,眼睛直接冒起亮光,手起刀落,刽子手喜滋滋地捡起两个纸团,拆开一看,脸色大变。 1644年,满清军队攻入燕京城。这一年,大明帝国三百多年的统治正式落下帷幕。 清军南下的铁蹄声中,江南一带的文人纷纷面临着重大抉择。在这个风云变幻的年代里,有人选择了殉国,有人选择了归隐,更多的人选择了向新朝效忠。 对于江南的文人来说,最难以接受的莫过于清朝颁布的剃发令。这不仅仅是改变发型那么简单,而是要彻底抛弃汉人的传统文化认同。 就在这样的大时代背景下,金圣叹的人生轨迹发生了重大转折。他原本叫金若采,是苏州常熟人,出身于当地的书香门第。 明朝灭亡后,金若采将自己的名字改为"圣叹"。这个名字暗含着对时局的感慨:金人南下,连圣人都要叹息了。 在那个动荡的年代,金圣叹选择了一条与众不同的道路。他没有像其他文人那样投靠清朝,也没有选择隐居山林。 相反,他开始致力于文学创作和著述。金圣叹最大的创新在于开创性地运用白话文为古典名著做批注。 他的批注不同于传统的学究式解读,而是采用通俗易懂的语言,深入浅出地阐释经典。这种方式让更多基础不好的读书人也能轻松理解古典文学的精髓。 他为《水浒传》和《西厢记》等作品所作的评点,在当时的江宁一带广受欢迎。这些批注不仅展现了他的文学才华,更体现了他希望让文学走近普通民众的用心。 在江南文人圈中,金圣叹渐渐成了一个特立独行的存在。他的文章充满才气,却又不拘一格。 随着时间推移,清朝在江南的统治逐渐稳固。然而,金圣叹却始终保持着自己的风骨,用笔墨记录着这个时代的悲欢离合。 在那个士大夫们争相效忠新朝的年代里,金圣叹的坚持显得尤为珍贵。他用自己独特的方式,诠释着一个文人在乱世中的担当。 这种担当,不是横刀立马,也不是慷慨赴死。而是在文字中暗藏锋芒,用看似平和的白话文字,传递着对故国的怀念之情。 在江宁一带,金圣叹的名声越来越大。他的文章和批注,成为了那个时代知识分子精神世界的一面镜子。 在江宁一带,金圣叹的文名日渐高涨。但他始终保持着一种特别的处世方式:远离科举仕途,用文学表达心声。 对于一个饱读诗书的文人来说,放弃科举意味着放弃了最重要的进身之阶。然而金圣叹却选择了另一条路,他将自己的才华全部投入到文学创作中。 他的作品中常常暗含着对时局的批评。这些批评不是直接的指责,而是借古讽今,用巧妙的笔法表达对现实的不满。 在文坛上,金圣叹与那些投靠清朝的文人形成了鲜明的对比。他的作品始终保持着一种清醒的态度,不随波逐流,不附和权贵。 这样的选择让他付出了沉重的代价。他失去了很多出仕的机会,也失去了与权贵交往的可能。 但正是这种坚持,让他在江南文人中获得了极高的声望。许多怀念故国的文人都将他视为精神上的知音。 1661年,一场突如其来的"哭庙案"彻底改变了金圣叹的命运。这是一起由江宁学子发起的群体抗议事件。 事情的起因是一群学子状告贪官,却遭到了官府的打击报复。这些学子在无可奈何之下,对着为顺治皇帝搭建的灵位大哭,以此表达他们的不满。 江苏巡抚朱国治得知此事后震怒。他认为这些学子的行为是在"惊扰先帝灵位",立即下令将参与者全部抓捕。 在这个时候,金圣叹挺身而出。他写下了几首支持这些学子的诗作,公开表达了对官府行为的不满。 这些诗作传播很快,在江南一带引起了强烈反响。朱国治发现这些诗作后,将注意力转向了金圣叹。 对于朱国治来说,这是一个绝佳的机会。他可以借此机会杀鸡儆猴,震慑那些敢于批评朝廷的文人。 在朱国治的授意下,官府以"煽动民心"的罪名将金圣叹逮捕。这次抓捕来得十分突然,让很多人都始料未及。 金圣叹被投入大牢,很快就被判处了死刑。在狱中,他依然保持着一贯的从容不迫。 这场审判从一开始就已经注定了结局。官府需要一个杀鸡儆猴的典型案例,而金圣叹恰好成为了这个典型。 顺治十八年八月七日,北京城的菜市口刑场上围满了人。这是金圣叹即将被处决的日子。 在狱中的最后时刻,金圣叹给儿子留下了一副对联:"莲子心中苦,梨儿腹内酸"。这副对联不仅表达了父子离别的痛苦,也寄托了他对家国命运的忧思。 行刑当日,金圣叹的表现与众不同。他没有像其他囚犯那样惶恐不安,而是保持着一贯的从容。 在走上刑场的时候,他突然叫住了正要行刑的刽子手。他告诉刽子手,自己的耳朵里藏着价值二百两的银票。 这个消息立刻引起了刽子手的注意。刽子手同意了金圣叹先行处决的请求。 刀光一闪,金圣叹的生命就此结束。刽子手迫不及待地从他的耳朵里掏出了两张纸条。 打开一看,纸条上只写着两个字:"好"、"疼"。这是金圣叹留给这个世界的最后一个讽刺。