1735年,58岁的雍正突然驾崩,25岁乾隆听到遗诏趴地上嚎啕大哭,任谁都劝不住。可是,他继位三天后做的事,件件打脸老爹雍正。 清史上的八月金秋,总是与重大历史事件紧密相连。1735年8月23日这一天,圆明园内突然传出一则震惊天下的消息:雍正皇帝驾崩。 在位十三年的雍正皇帝,年仅五十八岁,正值春秋鼎盛之年,他的离世显得格外突然。一如其他清朝帝王,雍正的离世没有经过漫长的病榻期,也未曾在朝中掀起任何波澜,一切都显得那样干净利落。 按照清朝惯例,皇帝驾崩后,新皇登基大典与先帝丧礼同步进行。当廷臣张廷玉宣读遗诏时,二十五岁的乾隆表现出了超乎寻常的悲痛。 这位年轻的新君瞬间伏地痛哭,任凭朝臣如何劝解都无法止住泪水。长跪在地的乾隆,既不进食也不饮水,从子夜直哭到天明,完全不顾及自己新君的身份。 在雍正的丧礼上,这位新君的表现更是让满朝文武震惊。乾隆多次冲向灵柩,阻挡司仪人员合上棺盖,这种行为完全超出了皇家礼仪的规范。 按照大清礼制,新皇需在乾清门内迎接先帝灵柩。然而乾隆却一反常态,坚持要全程护送父亲的灵柩。他甚至下了一道特旨说明:"若在乾清门内迎接,我实在不忍心,你们就不要再劝我了。" 这种超越礼制的行为,在当时的朝臣眼中是极为罕见的。乾隆不仅打破了传统规矩,还特意从宫门右侧进入,以示对父亲的特殊尊重。 圆明园是雍正晚年最喜欢居住的地方,这里远离紫禁城的朝政气氛,成为他追求长生之道的秘密之地。在这座皇家园林中,雍正为自己打造了一个独特的世界,围绕着他的不仅有大臣,更有众多的道士和僧人。 雍正对道教的痴迷,在清朝历史上都是罕见的。他不仅在宫中广纳道士,还亲自参与丹药的研究和炼制。这位勤政的皇帝甚至抽出时间撰写了《拣魔辨异录》,系统地记载了他对道教的研究心得。 在雍正的扶持下,道教在清朝迎来了空前的发展。他不仅让道士参与国家大事,还邀请高僧入住宫中。这种做法在当时引起了不小的争议,但碍于皇权,朝中大臣也只能默默接受。 根据宫廷档案记载,雍正驾崩前的十二天,圆明园突然运进了两百斤黑铅。这批黑铅的用途成为历史上的一个谜团,因为在古代炼丹术中,铅是最重要的原料之一。 雍正生前曾写过一首《烧丹》诗:"铅砂和药物,松柏绕云坛,炉运阴阳火,功兼内外丹。"这首诗直接反映了他对炼丹术的深入研究。在古代炼丹术中,铅、汞、硫、砷等矿物质都是常用的原料。 这种由道士炼制的丹药,不仅供雍正自己服用,还会赏赐给他信任的大臣。这种做法在清朝历史上是极为少见的,因为皇帝亲自参与炼丹并与臣子分享,显示出雍正对道教的特殊信任。 然而,这种对丹药的痴迷也带来了潜在的危险。古代炼丹术中使用的金属原料,大多含有剧毒成分,长期服用会对人体造成严重伤害。特别是对大脑和五脏六腑的损害,往往是不可逆转的。 在雍正统治的后期,道士在宫中的势力达到了顶峰。他们不仅负责炼丹,还参与到朝廷的政务中来。这种现象引起了一些老臣的担忧,但在雍正的强势支持下,没有人敢于公开反对。 当时的朝廷重臣们对这种局面持不同态度。一些人为了迎合皇帝的喜好,也开始研究道教;另一些人则保持沉默,暗中观察这种局势的发展。这种微妙的政治平衡,一直持续到雍正驾崩。 在登基后的第三天,乾隆颁布了一系列震惊朝野的政策。第一道旨意直指宫中道士,要求他们立即离开宫廷,不得继续在宫中修行。 这道旨意的背后,是对父皇时期道教势力的全面清算。乾隆同时颁布了新的出家管理制度,规定从此以后,任何人要出家必须获得官方颁发的度牒,否则将被视为非法。 更令人意外的是,乾隆还专门发布诏书,否认父亲服用丹药的传言。这份诏书中明确表示,雍正皇帝平日政务繁忙,对道士炼丹不过是一时兴起,从未服用过任何丹药。 这种刻意的澄清反而引起了更多的猜测。如果雍正真的没有服用丹药,似乎没有必要专门发布诏书说明。这种"此地无银三百两"的做法,反而让雍正驾崩的真实原因蒙上了更深的谜团。 乾隆这一系列政策的出台,显然不仅仅是为了整顿宗教秩序。这些政策背后反映出的是新皇帝对政治局势的全面掌控。通过清除父皇时期的道教势力,乾隆开始重塑自己的统治根基。 在中国传统政治中,新君即位后往往会有所作为,以显示新政气象。但乾隆的做法却显得格外激进,他不仅否定了父亲的某些政策,还试图彻底清除这些政策留下的影响。 这种政策转向也反映出乾隆对皇权正统性的重视。通过驱逐道士、规范宗教活动,他向朝野展示了一个理性务实的统治者形象。这与雍正时期沉迷丹道的形象形成了鲜明对比。

宇化贤

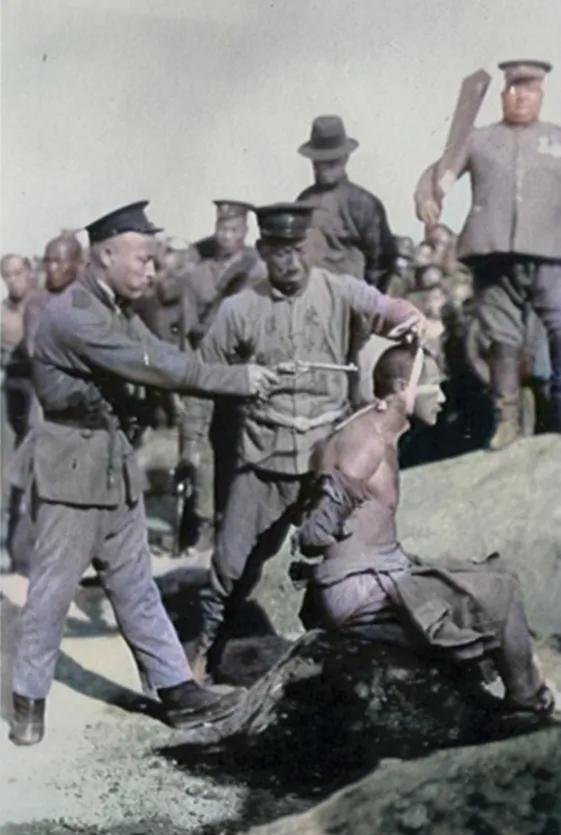

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!屠杀人数甚至比日本鬼子侵华战争死亡总数多出数倍!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。中国历史上最接近亡国的四个时期之一,洗满清和洗日寇有什么区别?