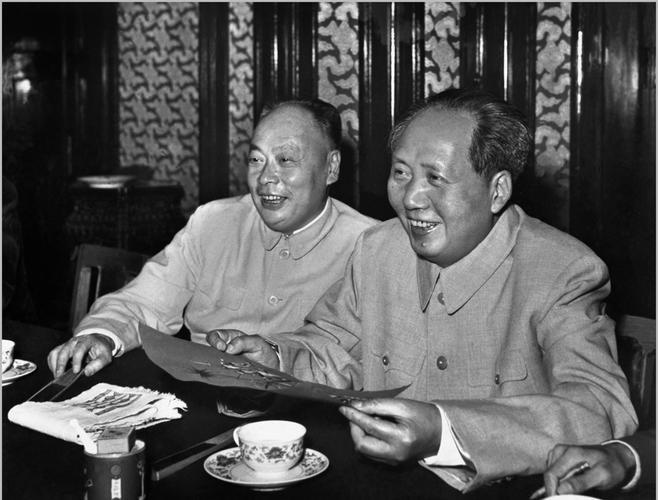

1976年9月9日,毛新宇得知爷爷去世后,六岁的他很难过。突然,母亲拉过他的手说:“你要是难过就哭出来!”毛新宇顿时绷不住了…… 一粒米掉在地上,毛新宇迅速弯下腰,胖乎乎的小手捏起米粒,塞进嘴里,抬头冲父亲毛岸青咧嘴一笑:“不能浪费!好多人连一粒米都吃不上呢!”毛岸青愣了片刻,眼中闪过一丝欣慰,点点头,低声说:“好样的,毛家的孩子就得这样。” 这一幕,发生在1970年代的北京,简朴的家中,桌上摆着几盘清淡的菜,窗外是喧嚣的胡同。谁能想到,这个捡米粒的孩子,是毛泽东唯一的嫡孙,肩上承载着一个家族的荣光与期盼? 但毛新宇的童年,并不像外界想象的那样光芒万丈。他从没在爷爷的庇荫下长大,甚至连一张与毛主席的合影都没有。爷爷的离去,更在他6岁那年留下了深深的疑问:那个讲《西游记》、抱他在膝上的老人,真的再也回不来了吗?毛新宇的成长,究竟如何延续毛家的精神,又如何在平凡中书写不凡? 1976年9月9日,北京的天空低沉得像要压下来。6岁的毛新宇推开家门,家里静得可怕。母亲邵华坐在沙发上,眼眶红肿,父亲毛岸青低头不语,手里攥着一张报纸。毛新宇小心翼翼地问:“妈妈,你们为啥哭了?”邵华猛地起身,蹲下身一把搂住他,声音颤抖:“毛毛,爷爷走了,你要长大,不能再调皮了。” 毛新宇懵了,反问:“爷爷去哪儿了?还会回来吗?”父亲猛地起身,丢下一句“不会回来了”,便走进书房,门“砰”地关上。 那一刻,毛新宇还不懂“去世”的含义,但他感到一种刺骨的空虚。泪水涌出,他趴在母亲怀里抽泣,脑海里却浮现出模糊的画面:三四岁时,母亲带他去中南海,爷爷毛主席坐在藤椅上,头发花白却精神矍铄,抱起他讲《三国》里的关羽,讲抗战时红军的长征。那些片段,像老电影的胶片,零碎却温暖。毛新宇后来回忆:“爷爷很疼我,可我那时候太小,没能多记住点什么。” 毛主席给孙子取名“新宇”,寄托了“新天地”的期望。可这份期望,也成了毛新宇心头沉甸甸的责任。母亲邵华常对他说:“你是毛主席的孙子,要对得起这个名字。”她从不娇惯孩子,家里吃饭从不剩菜,衣服破了补了再穿。一次,毛新宇不小心把汤洒在桌上,邵华没责骂,只是默默递过抹布,让他擦干净。毛新宇却学着大人的样子,端起碗,把桌上的汤一点点刮回碗里,仰头喝下。邵华看着,眼中多了几分欣慰。 时间快进到1990年代,人民大学历史系的校园里,毛新宇成了同学们眼中的“神秘人物”。他胖乎乎的身影总出现在图书馆,穿着洗得发白的衬衫,领口甚至有些泛黄。一次,朋友约他去吃饭,看他穿着旧衣服,打趣道:“新宇,换件新的吧,这衬衫都快成古董了!”毛新宇摆摆手,笑着说:“没坏就行,换啥?省点钱买书多好!”朋友愣住了,半开玩笑地问:“你真是毛主席的孙子?”毛新宇只是笑笑,低头继续啃手里的馒头。 这件“破衬衫”成了校园里的传说。新生报到时,总有学长半真半假地说:“想找毛新宇?去食堂看看,那个穿得最朴素的胖子就是!” 毛新宇从不张扬自己的身份,坐公交上下学,课余时间泡在图书馆,研究明清历史。但母亲邵华的一次长谈,改变了他的方向。她说:“新宇,你是毛主席的孙子,研究历史可以,但毛泽东思想是你的责任。” 从那时起,毛新宇开始钻研爷爷的思想,翻阅《论联合政府》《论联合政府》等文献,笔记写满了几大本。他不仅要理解爷爷的革命理念,还要用自己的方式传承下去。1993年12月16日,离毛主席诞辰100周年仅剩10天,毛新宇郑重递交了入党申请书。他后来回忆:“那天我特别激动,觉得自己离爷爷更近了一步。” 毛新宇的勤俭节约,不只来自母亲的言传身教,还有父亲毛岸青的深刻影响。毛岸青常给儿子讲自己和哥哥毛岸英的童年:1930年代的上海,兄弟俩像流浪儿一样,捡过破烂,卖过报纸,冬天只能裹着破棉袄蜷在街角。毛岸青说:“那时候,我们饿得肚子咕咕叫,可从没想过偷东西。毛家的孩子,骨子里得有股韧劲。” 一次吃饭,毛新宇不小心把筷子上的米粒掉在地上。他立刻弯腰捡起,吹了吹,塞进嘴里。毛岸青看着,满意地点点头:“对,不能浪费。记住,居安思危,艰苦奋斗。” 这句话,像一颗种子,深深扎进毛新宇心里。即便后来生活条件改善,他依然保持着朴素的习惯,衣服穿到破,饭菜吃到光。 毛新宇不仅专注于学术,还积极传播红色文化。2024年,他在接受采访时提到,每年清明和毛主席的诞辰、忌日,他都会带妻子刘滨和儿女毛东东、毛甜懿回韶山祭祖,缅怀先辈。 他还出版了《爷爷毛泽东》等著作,试图用年轻人的视角,让更多人理解毛泽东思想的当代价值。 如今,毛新宇依然低调生活,工资不高却从不抱怨,他说:“够花就好,这是爷爷教我们的。