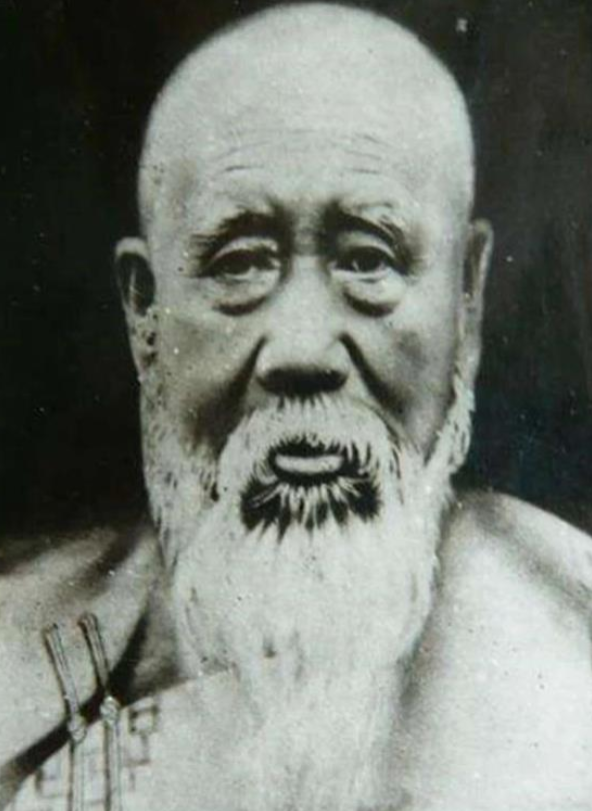

直隶总督李鸿章身兼洋务重任,要办好这事不仅需要才干,还得会做人,恭亲王奕䜣、户部尚书翁同龢,一个掌握大局一个掌管钱袋子。

1861年大清帝国满目疮痍,鸦片战争割地赔款,英法联军火烧圆明园,太平天国硝烟未尽,朝廷内外一片混乱,危机四伏之时洋务运动浮出水面,起初并非出自长远谋划,而是形势所迫。

奕䜣站在前台,咸丰驾崩,他成了新帝的靠山,也是洋务的倡导者,朝中其他大臣有的观望,有的暗中反对,立项、筹钱、找人,各种问题接踵而至,洋务需要一批能人,李鸿章恰逢其时。

李鸿章初入局身份尴尬,太平天国刚平,朝廷看重他的战功,但资历尚浅,在这风口浪尖,他抓住机会提出“自强求富”的主张,得到了奕䜣的支持,两人一拍即合,洋务运动迈出了第一步。

北洋水师的设想、机器制造局的筹建、铁路电报的规划统统提上了议程,这些项目需要大量银子,办洋务不光靠干,还要靠关系,奕䜣要稳住,户部的翁同龢也要搞定。

奕䜣是恭亲王更是洋务的总指挥,项目是否批准李鸿章离不开他,奕䜣谨慎多疑,事事权衡利弊,李鸿章想办成事就必须过这关。

天津机器制造局是两人首次较量,李鸿章提出购买英国先进设备,训练工匠生产武器,他信心满满,奕䜣却一脸冷淡。

朝廷银子紧张,这笔费用如何安排,项目是否真能成功,这些问题让奕䜣踌躇不定。

李鸿章没直接反驳,他详细列出英国设备的价格、运输费用和建厂所需时间,还拿出太平天国的教训说事,列强靠坚船利炮打进中国,若不学他们大清还会吃亏,奕䜣听后点头,却没表态。

几天后李鸿章送来一份礼物,一套英国最新的火炮图纸外加一封他亲自翻译的说明信,奕䜣这才松口同意拨款,合作初步建立,但也埋下了隐忧。

奕䜣看重控制权,而李鸿章更在乎实效,矛盾逐渐浮现。

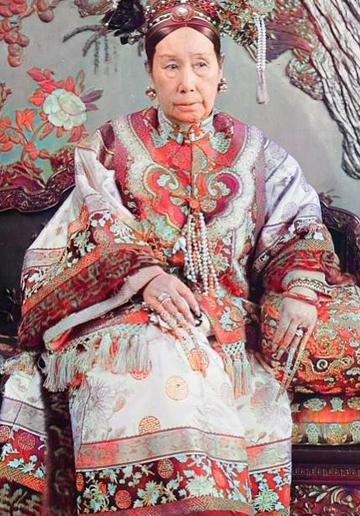

李鸿章的洋务事业需要钱,很多钱,这笔钱掌握在户部尚书翁同龢手里。

翁同龢是书生出身,性格刚直眼里容不得沙子,他对洋务运动心存疑虑,认为浪费国库银两却难见成效,更让他反感的是李鸿章为人圆滑,手段灵活,正是他不屑的那类官员。

两人第一次交锋是为北洋水师的军费问题,李鸿章算过账,建造军舰、购买装备、训练士兵,每年至少需要200万两白银,朝廷财政已经入不敷出,翁同龢以“国库空虚”为由拒绝拨款。

李鸿章没有硬碰硬,他找来朝中几位与翁同龢交好的同僚请他们从旁劝说,还亲自拜访翁府送上一箱浙江名茶,翁同龢虽不情愿,但架不住人情,只好拨了一部分款。

钱到手了项目却卡住了,李鸿章想直接从英国购入军舰,翁同龢却提出必须逐级申报,清点账目,防止中饱私囊。

这些繁琐程序让李鸿章苦不堪言,他与翁同龢的矛盾无法根本化解,一次次妥协只为争取洋务的一线生机。

李鸿章深谙官场规则,洋务事业要靠技术和人力更要靠关系,他与奕䜣、翁同龢的关系从合作到对立再到妥协,是一场没有硝烟的博弈。

奕䜣是权力核心必须维护,李鸿章通过频繁汇报赢得了信任,他不仅汇报工作还汇报思路,让奕䜣觉得自己掌控全局,天津机器局、北洋水师、轮船招商局这些成功的项目都让奕䜣有了成就感。

翁同龢则需要巧妙应对,李鸿章送茶、送书、送人情,每一步都恰到好处,他并不指望彻底改变翁的看法,只求减少阻力,他公开赞扬翁同龢“为国操劳”以化解彼此的矛盾。

洋务运动几十年,李鸿章步步为营,他办成了一些事也错失了一些机会,奕䜣被罢免后洋务运动失去保护伞,翁同龢辞职后资金愈加紧张。

李鸿章最终靠自己支撑起北洋水师,却也在甲午战争中惨败。

他是洋务运动的实践者,更是官场规则的受害者,在这场没有退路的改革中他努力过,也挣扎过。

洋务运动从来不是简单的改革,它是李鸿章与奕䜣、翁同龢之间的关系纠葛是一个帝国在危机中的挣扎与选择。