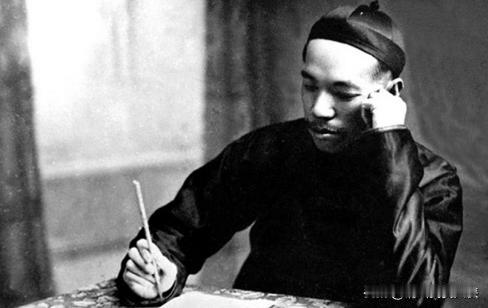

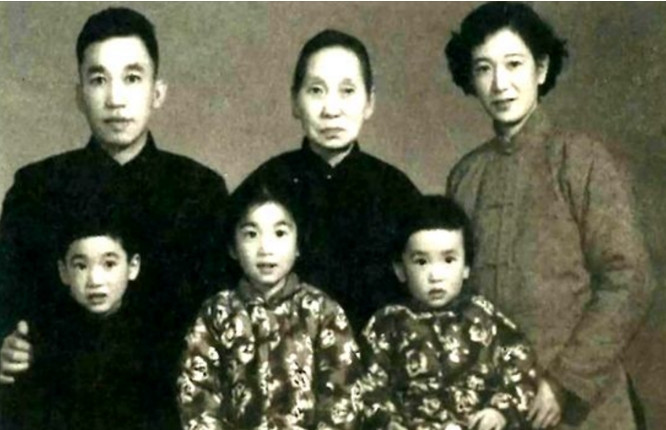

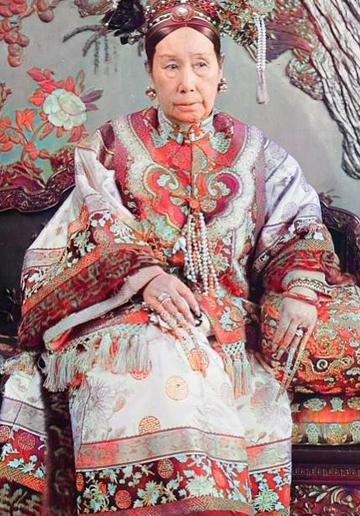

1900年,已婚10年的梁启超,爱上了20岁女秘书。为了和秘书在一起,他写信求妻子成全。妻子爽快答应,并祝福两人,却不料,在看完祝福语后,后背发凉的梁启超转身就和女秘书提出了分手...... 1899年的檀香山,漫天飞舞的樱花下,梁启超手捧一封泛黄的信笺,眉头紧锁,额头上渗出细细的汗珠。这封信,承载着他对妻子李蕙仙的愧疚,也包含着他对一位名叫何惠珍的华侨女子那份难以言说的情愫。 梁启超与何惠珍的相识,要追溯到戊戌变法失败后的逃亡岁月。1898年,慈禧太后发动政变,梁启超作为变法派的重要人物,被迫与家人分离,逃往海外。初到美国檀香山,人生地不熟,梁启超面临着语言不通的困境。就在此时,一位名叫何惠珍的华侨女子被推荐给他当翻译。 "粗头乱服如村姑",这是梁启超对何惠珍的第一印象。然而,何惠珍的才华却令梁启超刮目相看。她自幼接受西式教育,英语流利,粤语也说得不错。更让梁启超惊讶的是,他发现曾为自己反驳清廷领事馆抨击的那位神秘人,正是眼前这位看似普通的女子。 当时,清廷驻檀香山的领事馆为了挫一挫梁启超的气焰,买通了一家报刊不断抨击他。梁启超虽有心反驳,却因不精通英文而无能为力。而何惠珍在暗中帮助梁启超,在另一家报刊发表反驳文章,言辞精辟,论述有理,为梁启超解了围。 随着交往的深入,两人的感情日渐加深。何惠珍受西方教育影响,不似东方女子那般含蓄,她大胆向梁启超表白了自己的心意。面对突如其来的表白,梁启超心动了,但他很清醒,他知道自己已有妻室,不应有非分之想。但拒绝之后,梁启超却发现自己无法忘怀何惠珍的身影。 此时的梁启超,早已和李蕙仙结婚十年。回想起与李蕙仙的相识,那是在1889年,16岁的他参加广州乡试,以第八名榜列举人。因才学出众,得到主考官李端棻的赏识,李端棻将堂妹李蕙仙许配给了他。即便1890年梁启超会试落榜,家境贫寒,李蕙仙仍毅然决然地嫁给了他。婚后,面对梁家的清贫和气候的差异,李蕙仙没有丝毫怨言,还主动学习新学,努力在思想上跟随丈夫。1898年,当梁启超被光绪皇帝召见时,因梁启超的广东口音使沟通不便,李蕙仙便耐心地教导他说普通话。梁启超深知妻子对自己的付出和情深义重。 思前想后,梁启超决定向妻子坦白一切。他写下了这封信,叙述了与何惠珍相识的全过程,阐述了何惠珍的才华胆识和自己内心的矛盾挣扎。他希望得到妻子的意见,甚至隐隐期待着妻子能够谅解和支持。这一刻,梁启超仿佛忘记了自己曾是"一夫一妻制"的倡导者。 李蕙仙收到丈夫的信后,内心如刀绞般疼痛。展开那封信,里面赫然写着丈夫深陷情网的告白。在异国他乡,她深爱的丈夫竟爱上了一位名叫何惠珍的华侨女子。丈夫在信中毫无保留地描述了何惠珍的才华、胆识,字里行间透露着对这位女子的倾慕之情。李蕙仙的眼泪无声滑落,但她很快便擦干了泪水,冷静思考起来。 深思熟虑后,李蕙仙回了一封信,信中平静地写道:"君非女子,不能说从一而终。"随后她又补充道:"如果你真的喜欢何惠珍,我就禀告给父亲大人,让父亲为你们做主,成全你们。"这封信看似波澜不惊,甚至充满了理解和包容,却在收信人心中掀起了惊涛骇浪。 梁启超收到妻子的回信后,原本期待的心情瞬间凝固。当读到"禀告父亲大人"这几个字时,他感到一阵寒意从脊背窜上,冷汗直冒。他猛然意识到,自己竟然忘记了李蕙仙的父亲是顺天府尹李朝仪,一位正三品大员,相当于今天的北京市市长。如果此事被岳父知晓,以岳父的地位和影响力,自己非但会陷入声名狼藉的境地,更可能遭到责骂和羞辱。 更令梁启超感到羞愧的是,他曾与康有为一起倡导"一夫一妻制",如今自己却心生歹念,想要纳妾。若此事公开,他不仅背离了自己的信念,还会落个"始乱终弃"的骂名。思及此,梁启超不禁为自己的冲动感到懊悔和惭愧。 决心已下,梁启超立即给妻子回信,声称自己与何惠珍只是"发乎情止乎礼义"而已,并且一再表示不会再提纳妾之事。随后,他便向何惠珍提出了分手。这段还未开花结果的感情就此画上了句号。 何惠珍对梁启超深情不改,即使被拒绝后,她依然托人多次做说客,希望能够打动梁启超。但每一次都被梁启超断然拒绝。后来,梁启超认了何惠珍为妹妹,而何惠珍痴情一片,终身未嫁。 李蕙仙的智慧应对不仅维护了家庭的和谐,也避免了梁启超可能面临的舆论风波。然而,她内心深处却一直记挂着丈夫曾有过的心动,这或许也成为了她日后做出重大决定的伏笔。